着物と帯はどう組み合わせる?色柄、素材、格の違いに分けてご紹介

着物と帯にはさまざまな種類・色柄があり、着物と帯の組み合わせに迷ってしまうことも多いでしょう。

着物と帯の組み合わせには基本的なルールがあり、それを理解しておくことで悩むことなく場面に合わせた組み合わせができるようになります。

着物と帯の組み合わせについて、着物と帯の種類と格、染めと織り、色や柄といった観点から、合わせ方と着用シーン、与える印象などを解説します。

組み合わせのベースとなる着物や帯の格についてもまとめましたので、着物と帯の組み合わせに悩む方はご一読ください。

※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。

目次

着物と合わせる時に重要な帯の格とは?

帯や着物を含め、和装のアイテムには小物に至るまで「格」があります。

「格」は着て行く場面に合わせた着物や帯の格式のことで、「格が高い」とは「公的な場にふさわしい着物や帯である」という意味です。

着物や帯の「格」はあくまで用途を元にした分類であって、「仕立てが良い」「販売価格が高い」「買取価格が高い」といったことを表すものではありません。

この格を着物と帯の組み合わせという観点から考えると、「同じ格同士の着物や帯を合わせると、全体の調和がとれた着こなしになる」という特徴があります。

昔よりも着物や帯の格の境界線は曖昧になっていますが、基本的な格の違いを知っておくと、色々な着こなしがしやすくなるでしょう。

いくつかの観点から、「このような帯は格が高い」という基準をご紹介します。

帯の仕立て方による格の違い

帯の格は、下記の表によって決まっています。

代表的な帯は「袋帯」「名古屋帯」「半幅帯」の3種類で、それぞれの帯に適した着物があります。

| 帯名(格の高い順) | 適している着物 |

|---|---|

| 袋帯 | 黒留袖(既婚女性の第一礼装) 振袖(未婚女性の第一礼装) ※締め方は「二重太鼓」と「飾り結び」 |

| 名古屋帯 | 小紋や紬などの外出着やおしゃれ着 ※締め方は「一重お太鼓結び」 |

| 半幅帯 | 小紋、紬、浴衣などカジュアルな着物 ※締め方は「文庫結び」など多様 |

「袋帯」とは礼装に使われていた帯の中で一番格の高い丸帯を、袋状に仕立ててられています。

袋帯は丸帯の次に格が高く、適した着物は同じく格の高い留袖、振袖などです。

「名古屋帯」とは、袋帯や半幅帯と比べると長さが短いため、簡単に締められる帯です。

名古屋帯は、小紋や紬などの外出着やおしゃれ着に合わせられます。

「半幅帯」は名古屋帯の長さを約半分にした短くて結びやすい帯です。

半幅帯の格は名古屋帯よりも低く、小紋、紬、浴衣などカジュアルな着物に合わせられます。

このほか、着付けを簡略化できる便利な帯として、胴に巻く部分と飾りの部分が別になった「作り帯」もあります。

帯の結びの部分が完成した状態で販売されており、胴に巻いた帯に飾りを刺すだけなので簡単に着物を着ることができます。

この作り帯は格で言うと低い(カジュアル・普段着)とみなされるため、フォーマルなシーンで着用するのはマナー違反だとされることもあり、注意が必要です。

帯の柄による格の違い

着物も同じことが言えるのですが、帯は柄によっても格に違いが出てきます。

例えば、以下のような柄は文様自体に意味があるため、格が高いとされています。

| 正倉院文様 | 奈良・正倉院が所有する工芸染織品に使われている重厚感のある文様。 ペルシャや唐から伝承された麒麟や鳳凰などの柄がある。 |

| 有職(ゆうそく)文様 | 唐から伝承された文様をシンプルにした文様。 亀甲・菱・七宝などの柄がある。 |

| 御所解(ごしょどき)文様 | 御所車など平安貴族の日用品が描かれている文様。 女性の幸福を意味して振袖の柄にも使われる。 |

| 吉祥(きっしょう)文様 | 福徳を招くと言われる紋様。 宝物を多く集めた「宝尽くし」や松など、めでたいとされる柄が描かれる。 |

着物との格のバランスという意味では、例えば、柄が多く描かれている吉祥文様の帯(格が高い)に、普段着としても使えるような紬などの着物を合わせると全体のバランスが崩れてしまいます。

吉祥文様の帯は、同じ文様の訪問着や付け下げを合わせると全体のバランスが取れ、やや改まった場所にもマッチします。

帯の素材による格の違い

帯の格は、種類や柄以外に素材による違いもあります。

帯の素材は格が高い順に並べると、正絹、麻、木綿、ウールです。

同じ正絹の織物でも、糸の織り方によって羽二重、縮緬、紬、御召しなどの種類があります。

なお、帯の素材による格は正絹が一番上ですが、紬には余り物のくず繭が使われているためカジュアルな外出着とされています。

帯と合わせるために知っておきたい着物の格

着物にも、帯と同様に格があります。

打掛・黒留袖・振袖は第一礼装、色留袖や訪問着は準礼装、といった具合です。

特に女性用の着物は種類も多く、同じ種類の着物でも入っている紋の数などによっても格が違ってきますので、帯と組み合わせるにあたって押さえておく必要があります。

以下の記事では着物の格について詳しく解説していますので、ぜひ参考までにご覧ください。

染め帯・織り帯と着物との組み合わせ

帯には「染めの帯」と「織りの帯」があり、両方の特徴についてご紹介します。

「染めの帯」は後染めと呼ばれ、白い糸で織った白布を染めて色や柄を付けます。

染めの帯はしっとりと滑らかな手ざわりが多く、代表的な帯に塩瀬や琉球紅型などが挙げられます。

「織りの帯」は先染めと呼ばれ、糸自体を染めてから織り上げて色や文様を表現します。

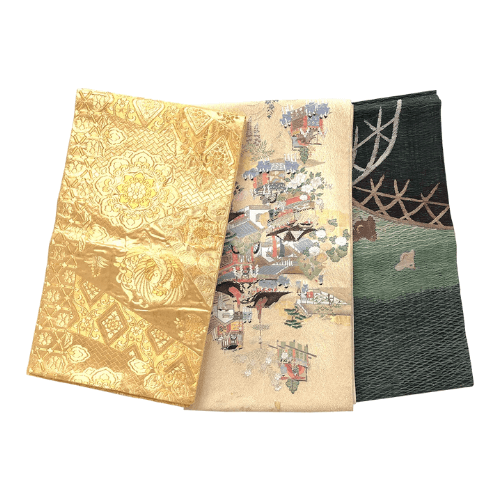

織りの帯は豪華な柄に重厚感のあるものが多く、代表的な織りの帯は佐賀錦、唐織、西陣織に代表される錦織などが挙げられます。

一般的には「染めの帯」よりも「織りの帯」の方が格上とされています。

ちなみに着物の場合は、街着やおしゃれ着として着る「織りの着物」よりも、特別な式典や社交場で着る「染めの着物」の方が格上とされています。

染め帯・織り帯と染め着物・織り着物の合わせ方

では、染め帯・織り帯と染め着物・織り着物はどのように組み合わせれば良いのでしょうか。

染め帯・織り帯ともに、染め着物・織り着物のどちらと組み合わせても問題ありませんが、定番となっている組み合わせなどは存在します。

上述したような染めの帯と織りの帯の特徴を踏まえて、染め帯・織り帯と染め着物・織り着物の具体的な組み合わせの例をご紹介します。

| 染め帯 | 織り帯 | |

| 染め着物 | 塩瀬の染め帯に縮緬の着物 古典柄の袋帯と吉祥文模様の付け下げ | 金や銀の彩色や刺繍を施した錦織や西陣織の帯 落ち着いた色の訪問着、色無地、付け下げ |

| 織り着物 | 塩瀬の染め帯に結城紬の着物 縮緬の紅型染め帯に模様が少ない付け下げ | 西陣織の帯と大島紬 |

「染めの帯」に「染めの着物」を合わせると、気品がある印象を与えるため結婚式や格式が少々高めの社交場にも行けます。

「染めの帯」に「織りの着物」を合わせると、織りの着物のカジュアルさがフォーマルな染めの帯によって抑えられて、柔らかい印象になります。

「織りの帯」に「染めの着物」を合わせると、織りの帯が染めの着物のアクセントになって全体がが引き締まって見えます。

「織りの帯」に「織りの着物」を合わせるとカジュアルな印象になり、街着として利用できます。

色や柄の観点からの着物と帯の組み合わせ

ここまでは着物と帯の格や仕立て方の観点から着物と帯の組み合わせを見てきましたが、やはり色や柄の合わせ方というのは、お洒落のために欠かせない観点ではないでしょうか。

ここでは、色や柄の観点から見た着物と帯の人気の組み合わせについてご紹介します。

同系色の着物と帯を組み合わせる

1つ目は、赤とピンク、紺と青、黄とオレンジなど、着物と帯の色を同系色でまとめる組み合わせです。

着物と帯を同系色で組み合わせると、コーディネート全体に統一感が出て、上品でまとまった印象になります。

着物と帯を全く同じ色にするのではなく、同系色で濃淡をつけることで、シンプルな組み合わせながら着物と帯の両方が際立ちます。

また、同系色の着物と帯を組み合わせた際には、着物と帯に合うカラーの帯締めや帯揚げを付けると、良いアクセントになります。

反対色の着物と帯を組み合わせる

反対色は補色ともいいますが、互いの色を引き立て合う効果のある色の組み合わせのことです。

反対色の組み合わせとしては例えば、赤と緑、紫と黄色、橙色と青などがあります。

反対色の着物と帯を組み合わせることで、着物と帯それぞれの存在感がアップして、メリハリのあるコーディネートになります。

また、反対色を合わせる場合には色の濃淡も重要です。

着物か帯のどちらかを淡い色にすると、色同士が喧嘩せずに調和した印象になります。

白や黒の帯はどんな着物とも組み合わせやすい

着物に合わせる帯の色で迷ったときには、白や黒を取り入れてみるのもおすすめです。

白や黒の帯はどんな着物にも合わせやすく、着物の色を選ばずに着用できるというメリットがあります。

全体を優しい印象に仕上げてくれる白の帯と、全体を引き締めてくれる黒の帯、1つ持っておくと便利かもしれません。

着物の柄から帯の色を選ぶ

着物に合わせる帯の色でに迷ったときに使いたいもう1つの方法が、「着物の柄で使われている色の帯を選ぶ」というものです。

洋服のコーディネートでも、服の色に合わせた小物を使うといった方法がありますよね。

着物の柄で使用されている色の帯を選ぶことでコーディネート全体にまとまりが生まれるという効果があります。

着物の差し色として帯を選びたい場合は、非常に有効な組み合わせ方だと言えるでしょう。

着物と帯の組み合わせ方まとめ

帯の格(用途)・素材・仕立て方・色や柄といった観点から、着物との組み合わせ方について解説してきました。

ここまでの総まとめとして、着物と帯のふさわしい組み合わせの一覧を表にしました。

左端の列にある着物の項目は、上にあるものほど格が高く、下に行くほど格が下がります。

| 袋帯(華美) | 袋帯(質素) | 名古屋帯 | 半幅帯 | |

| 黒留袖 | 〇 | |||

| 色留袖 | 〇 | |||

| 振袖 | 〇 | |||

| 訪問着 | 〇 | 〇 | ||

| 付け下げ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 色無地 | 〇 | 〇 | ||

| 小紋 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 紬 | 〇 | 〇 |

※これらの組み合わせは文化・習慣として良いとされているものであって、絶対ではありません。あくまでも参考としてご覧ください。

重厚感のある袋帯は黒留袖、色留袖、振袖、そして訪問着、付け下げと合わせられます。

袋帯には華美な柄のものと質素な柄のものがあり、組み合わせる着物の格にも差が出てきます。

名古屋帯や半幅帯は比較的格が低い帯とされるため、外出着や普段着などのカジュアルな着物と組み合わせるのが良いとされます。

袋帯の着こなし

袋帯は、金糸や銀糸、箔などの装飾が施された華美なものであれば、礼装用の着物である黒留袖や振袖に合わせられます。

また、格式の高い正倉院文様の訪問着や留袖と合わせれば、正装として着用できます。

反対に質素な柄の袋帯は、フォーマル用のものに比べて落ち着いた印象を与えます。

落ち着いた柄の訪問着や付け下げ、色無地を合わせると、お茶会や習い事などの多少かしこまった場に着用できます。

さらに、質素な柄であれば、カジュアルな小紋にも合わせられます。

名古屋帯・半幅帯の着こなし

名古屋帯は普段着にも身につけられる帯なので、カジュアルな印象の小紋、柄が少なめの付け下げ、色無地、紬と合わせられます。

ただし、名古屋帯は袋帯を簡略化して締めやすくした帯のため、正装には向いていません。

半幅帯は紬、江戸小紋、柄が少なめの付け下げ、浴衣に合います。

半幅帯は名古屋帯を短くして色々な締め方ができるため、普段着として着用できます。

より詳しい情報を知りたい方はこちら

着物買取をもっと見る