【写真で解説】基本的な着物のたたみ方!たたみ方の種類やたたむ際の3つのポイントもご紹介

着物にシワや傷みが見られてしまうと、いくら綺麗に着付けても台無しになってしまいます。

着物の生地を美しく保つには、正しいたたみ方で保管することが重要です。

本コラムでは、着物のたたみ方を写真付きで解説していきます。

また、たたみ方の種類や着物をたたむ際の3つのポイントも併せてご紹介します。

※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。

着物のたたみ方の種類

着物のたたみ方には色々と種類がありますが、浴衣や訪問着、留め袖、振袖など、一般的な着物であれば「本だたみ」で問題ありません。

「本だたみ」は、長着(ながぎ)や羽織(はおり)であれば、女物、男物、単衣(ひとえ)、袷(あわせ)など種類問わず使えます。

汎用性の高い基本的なたたみ方ですので、ぜひマスターしましょう。

「本だたみ」以外の着物のたたみ方は、一時的にたたむ場合の「袖だたみ」、刺繍(ししゅう)や箔(はく)のある着物の紋や模様を傷めないための「夜着(よぎ)だたみ」、襦袢や羽織をたたむときの「襦袢だたみ」「羽織だたみ」などがあります。

着物の基本構造と部分名称

着物の基本的な構造とそれぞれの名称は、以下の画像の通りです。

着物のたたみ方をマスターするためには、なるべく構造・名称を覚えておくと良いでしょう。

着物を着るときに重なる衿下の細長い布部分を「衽(おくみ)」と呼びます。

また、着物を着るとき下になる部分を「下前」、着物を着るとき上になる部分を「上前」と呼びます。

着物のたたみ方 〜本だたみ〜

着物のたたみ方の基本でもある「本だたみ」を、写真や注意点とともに解説します。

初めて「本だたみ」を行うという方も、少し広めのスペースで、落ち着いてゆっくり実践してみましょう。

着物のたたみ方 ステップ1

まず裾を右にして着物を広げ、シワを取るように整えておきます。 脇縫い目から内側へ折ります。

着物のたたみ方 ステップ2

下前の衽を、衽付け線から手前に折り返します。

着物のたたみ方 ステップ3

上前の衿と衽を、下前に重ね合わせるように折ります。

このとき、上前と下前の衿が揃うように重ねると、綺麗にたためます。

着物のたたみ方 ステップ4

首回りの衿を一度広げます。

着物のたたみ方 ステップ5

衿の首の後ろの縫い目部分より少し下部分から内側に倒し、首回りの左右の角を合わせるように内側に折ります。

以上の写真が「ステップ5」までの全体図です。

着物のたたみ方 ステップ6

左脇の縫い目を持ち、背縫いで内側に折ります。

このとき、左右の脇縫いを合わせるようにして、身頃と袖を重ね合わせましょう。

着物のたたみ方 ステップ7

上に重なっている方の袖を身頃に向かって折り返します。

男性物など裄丈が長い場合は、袖付けより少し袖側を折るようにしましょう。

着物のたたみ方 ステップ8

裾を衿まで持っていくイメージで、身頃の丈を衿下から二つ折りにします。 このとき、はみ出している襟先を折らないように注意しましょう。

着物のたたみ方 ステップ9

着物を向こう側へ裏返します。

このとき、たたんだ部分が乱れないように気をつけましょう。

着物のたたみ方 ステップ10

右袖を身頃に向けて折り返せば、完成です。

本だたみを覚えれば、着物を保管する際に役立つので、慣れるまで実践してみましょう。

種類別!着物のたたみ方

着物は、種類や用途などで、たたみ方が異なります。

それぞれに適しているたたみ方をすることによって、綺麗な状態をより長く保てるでしょう。

着物の代表的なたたみ方は以下の通りです。

・本だたみ

・袖だたみ

・長襦袢(ながじゅばん)のたたみ方

・袴のたたみ方

・羽織のたたみ方

・夜着(よぎ)だたみ

それでは、それぞれのたたみ方について詳しく解説します。

本だたみ

本だたみとは、前述した通り、着物のたたみ方の中で最も基本的なたたみ方です。

振袖・訪問着・喪服をはじめとし、女物・男物・単衣(ひとえ)・袷(あわせ)などの、染め・織りを問わない、ほとんどの着物に有効的です。

なお、刺繍・箔・落款が入っている着物のたたみ方は異なるので、後述します。

本だたみのたたみ方は以下の流れです。

・着物の裾を右側に持ってきた状態で広げ、右脇の縫い目で内側に折ります。

・下前の衽を、衽付け線から手前に折り返します。

・上前の衿と衽を内側に折り、下前の衿にぴったりと合わせます。

・左脇の縫い目を持ち、背縫いで内側に折ります。

・左袖のみ、上に折り返します。

・身頃の丈を、二つ折り(または三つ折り)にします。

・向こう側の端をしっかりつかんで、くずれないように裏返しながら、右袖を折り返して完成です。

袖だたみ

袖だたみとは、着物を一次的に収納しておく際や、持ち運ぶ際に用いるたたみ方です。

出先で簡単にたたみたいときにも便利です。

袖だたみのたたみ方は以下です。

・本だたみとは逆に、着物を外側に縦半分に折ります。左右の外袖・後ろ身頃を綺麗に合わせましょう。

・両袖を合わせたまま身頃に折り重ね、肩山と袖山を綺麗に重ねます。

・身頃を2回二つ折りにし、完成です。

長襦袢(ながじゅばん)のたたみ方

長襦袢は着物の下に着るとは言え、衿・袖口から見え隠れするため、シワがないように綺麗にたたんでおきましょう。

長襦袢は、着物と似たような形ですが、本だたみと少したたみ方が異なります。

長襦袢のたたみ方は以下の流れです。

・着物の裾を右側に持ってきて広げ、両脇の縫い目を折って、前身頃が重なる状態にします。

・右脇の縫い目が、中心に合うように折ります。

・右袖口を手前に折り返します。そのとき、端から1〜2cmは開けておきます。

・左側も同様にたたみます。

・身丈を二つ折りにして完成です。

袴のたたみ方

袴は、卒業式や成人式、結婚式などおめでたい席で着用する事が多いかと思います。

晴れ舞台でシワがついた状態の袴を着るのは少し避けたいですよね。

袴は男女でたたみ方が異なりますので、男女別でご紹介します。

男袴の場合(出世だたみ)

・袴の前面を上にして広げます。

・袴を裾から3分の1のところで内側に折り、上からも3分の1のところを同様に折ります。

・折りたたんだ袴を正面に整え、紐を結んでいきます。4本ある紐の、左右それぞれ下2本を四つ折りにし、袴の上で交差した状態で置いておきます。

・左上の紐を、交差している紐に上から重ねて、下からくぐらせます。さらに、再度左斜め下よりくぐらせ、右斜め下に伸びている紐に重ねるように巻き込みます。

・右上の紐も同じようにくぐらせ、最後は真ん中の輪に通してから、左斜め下に伸びている部分に重ねるよう巻き込みます。

女袴の場合(石だたみ)

4本ある紐の、左右それぞれ下2本を四つ折りにし、袴の上で交差した状態で置いておくまで男袴と一緒です。

・左上の紐を、交差している紐に下からくぐらせます。上に余っている部分は、二つ折りにしておきます。

・右上の紐は交差している紐の左から右にくぐらせ、余りは内側に折り返します。

・上に余っていた紐を右下に向かって折り、右に余った紐は真ん中の輪に通し、余りは内側に折り返します。

羽織のたたみ方

羽織だたみは、茶羽織やコートなど、羽織物全般に適用します。

羽織のたたみ方は以下の流れです。

・裾を右にくるように広げ、右身頃のマチをマチ巾中央で折ります。

・右前身頃の衿を折り返し、左前身頃の衿を上に重ね合わせます。

・中央で内側に折り、左身頃のマチを右身頃のマチにそろえて重ねます。

・左袖のみ、上に折り返します。

・上の端をしっかりつかんで、裏返しながら、右袖を折り返し完成です。

※丈が長ければ、身頃の端を、折り返しましょう。

袋帯のたたみ方

袋帯のたたみ方は、お太鼓部分にシワの出ないようにたたむのがポイントです。

基本的に3回半分に折りたたんだら、終わりです。

しかし、このたたみ方でお太鼓部分に折り目がついてしまいそうであれば、手先部分を少し折って折り目を調節するようにしましょう。

夜着(よぎ)だたみ

夜着だたみは、夜着以外にも子供の着物・二枚重ねの長着や絵羽(えば)模様の着物・丹前(たんぜん)などにも適用するたたみ方です。

また、留袖・男物の紋付き・刺繍(ししゅう)や箔(はく)のある訪問着は、紋や模様を傷めないよう、このたたみ方がおすすめです。

夜着(よぎ)だたみのたたみ方は以下です。

・着物の裾を右にくるように広げ、両脇縫いに沿って綺麗に折ると、前面が重なった状態になります。

・後ろ衿部分を肩山と一直線になるよう内側に折り込み、右側の襟ぐりを内側に倒し、左側も同じように倒します。

・模様や紋の部分は、こすれないように、たとう紙を当てます。

・左袖が上になるように、両袖を身頃に折り重ねます。

・身丈を二つ折りにします。このとき、両袖の模様の部分にも和紙を当て、折り目部分には、折り目が強くつかないように紙や布を丸めたものを置きます。

・同様に薄紙と紙や布を丸めたものを使い、更に身丈を二つ折りにして完成です。

着物をたたむ際の3つのポイント

着物をたたむ際に注意しておきたい主なポイントは以下の3つです。

・たとう紙の上でたたむ

・広く明るい場所でたたむ

・シワを綺麗に伸ばしながらたたむ

これらを押さえておけば、着物をより綺麗にたためるので、良い状態を保ちやすいです。

それは、それぞれ詳しく解説します。

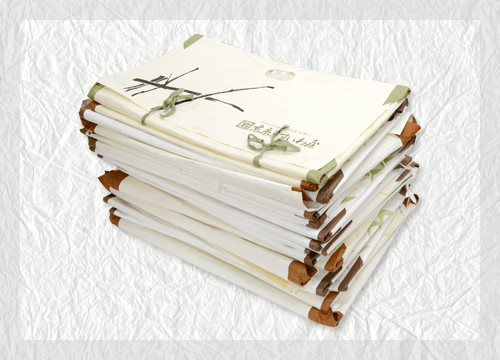

たとう紙の上でたたむ

着物は、大きいたとう紙の上でたたむのがいいでしょう。

たとう紙とは和紙で出来ていて、通気性や除湿効果に優れている紙のことです。

「文庫紙」と呼ばれることもあり、カビを防ぐだけでなく、布地にシワをつきづらくしてくれます。

さらに、たとう紙の上でたたむことによって着物に汚れ・ホコリが付着するのを防ぎ、綺麗にたたみやすくなります。

また、模様や紋の部分にたとう紙を当てて保管することで、こすれを防ぐ役割も果たします。

たとう紙は万能に活用できるため、着物を保管するうえで欠かせない存在です。

広く明るい場所でたたむ

着物をたたむ場所は、広く明るい所が好ましいです。

着物は身長ほど丈の長さがあるので、広げてみると意外と面積をとります。

そのため、着物をたたむ際には十分な広さがないと、シワの原因になってしまいます。

また着物を暗い場所で広げると、細かな汚れ・シワなどに気付かないまま、たたんで保管してしまうかもしれません。

着物に付着している汚れをそのまま放置すると落ちづらくなるため、着物をたたむ際には明るい場所で作業しましょう。

シワを綺麗に伸ばしながらたたむ

着物をたたむ際、軽く手でなでるようにして、シワを綺麗に伸ばしながらたたむのがいいでしょう。

着物の縫い目や折り目を合わせるときに、生地が波打っている状態のままたたんでしまうと、シワが癖づいてしまう可能性があります。

着物をたたむ際は、1工程ずつシワを綺麗に伸ばしながらたたむことをおすすめします。

特に、衿肩・衿丈・広衿をきちんと整えてたたむのが決め手です。

より詳しい情報を知りたい方はこちら

着物買取をもっと見る