高い着物はどこが違う?見分け方のポイントをご紹介

着物は〜数百万円と価格の幅が広いです。

高い着物の特徴には正絹や麻などの高級素材を使っている、生地に厚みがある、人気作家の作品である、完成までに工程がかかる、証紙やサインがある、装飾が豪華などがあります。

一方で安い着物にはこれらに該当しない場合が多いです。

着物の見分け方を知っておけば、購入する際に好みの着物を選びやすくなるでしょう。

本記事では高い着物と安い着物を見分ける方法を詳しくご紹介します。

※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。

着物の種類と価値

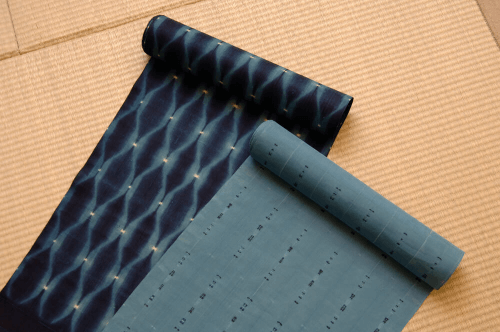

着物の価格を大きく左右するポイントは、使われている生地の品質です。

生地にはさまざまな素材の糸が使われており、素材によって価格が変わってきます。

着物に使われる主な生地の素材である絹・木綿・麻・羊毛・ポリエステルと、その価値についてご紹介します。

絹

絹は蚕の繭(まゆ)からできた糸で作られた生地です。

絹100%で作られた正絹(しょうけん)が最も高級とされ、黒留袖・色留袖・振袖といった格の高い着物に使われることが多いです。

正絹の着物は光沢が出て、滑らかな肌触りで体になじみやすいですが、湿気に弱く通気性が悪い場所に保管をしておくとカビが生えやすいです。

経年劣化や直射日光による色焼けや退色の原因にもなります。

絹は蚕でできた天然素材のため、着物の生地の中でも傷みやすく、定期的に手入れをする必要があります。

木綿

木綿はコットンでできており、着物の生地として多く用いられます。

コットンは入手しやすく、一般的に流通されている衣類にも多数使われているため、有名作家の木綿着物は正絹で仕立てられた着物よりも安い傾向があります。

木綿は肌触りが良く、通気性、吸水性、耐久性に優れています。

洗濯ができて手入れもしやすいところも特徴です。

ただし、洗濯を繰り返すと縮みやすくてシワになりやすいです。

麻

麻はセルロースが主成分の植物繊維の総称です。

大麻 、苧麻(ちょま)、亜麻(あまに)などの20種類以上が存在します。

麻の着物のうち宮古上布と小千谷縮(おぢやちぢみ)は高額になりやすく、どちらも原料に栽培が難しいとされる苧麻が使われています。

そのため、完成までに時間がかかり、年間の生産量は少ないため価値が上がりやすいです。

麻着物はさらっとした着心地で通気性が良く、夏に着るのに適しています。

ただし、麻は弾力性がないためシワになりやすく、色落ちしやすい素材でもあります。

麻の利点を生かして弱点を補う素材に、綿と麻を混ぜて織られた「綿麻」があります。

綿麻で作られた着物は、木綿の肌触りと麻の通気性を引き継ぎながら強度が増してシワになりにくいです。

羊毛

羊毛(ウール)の着物は防寒性と吸湿性に優れており、シワになりにくく水を弾きます。

その反面、羊毛は耐久性が弱く、虫がつきやすいので取り扱いには注意しましょう。

ウールは夏に着られる薄手のサマーウールから、シルクを混ぜて織られたシルクウールなどの種類があります。

そのなかでも西陣ウールは、西陣織の技術を使った国内最高峰のウールと呼ばれています。

ウールの種類によって価値が変わりますが、カジュアルな普段着に分類されるので手に取りやすい価格で取引されることが多いです。

ポリエステル

ポリエステルは石油などの化学的に合成された原料から作られる合成繊維です。

ポリエステルの着物は大量生産が可能で、絹や麻の着物よりも安価で手に入りやすいです。

正絹の着物よりも安っぽいというイメージがありますが、現在は染めと織り方の技術が発達して正絹と比べてもポリエステルとの見分けがつかない着物もあります。

ポリエステルの着物は洗濯ができてシャツと同じように扱えますが、保温性と吸湿性に乏しいところがデメリットです。

着物の生地以外で高い着物を見分けるには?

高い着物は生地以外にも複数の特徴が見られ、安い着物はここで紹介する特徴に該当しないことが多いです。

高い着物の見分け方を7つ説明します。

・人気作家の作品

・伝統工芸品や人間国宝に認定されている作家

・職人が工程にかける手間

・証紙があるかどうか

・生地が重いかどうか

・全体の染め方

・装飾が豪華

有名作家の作品

有名作家の着物は高価で取引されていることが多いです。

例えば、久保田一竹、北村武資、木村雨山、田畑喜八、羽田登喜男などが挙げられます。

作家着物かどうか見極める方法の一つが落款(らっかん)と作家のサインです。

落款とは着物に押される作家の印鑑のようなもので、本物である証拠でもあり主におくみか衿先に押されています。

着物が入った桐箱には作家のサインが入っていることがあります。

伝統工芸品や人間国宝に認定されている作家

伝統工芸品や人間国宝に認定された作家の作品も高くなりやすいです。

伝統工芸品とは、100年以上前から継承されている技法や原料で製作された作品に認定されるもので、下記5つの要素を満たしている必要があります。

・日常生活に使われている

・製造過程の主要部分が手作業

・伝統的な技術や技法により製造されている

・伝統的に使われてきた原材料で製造されている

・一定の地域において少なくない職人手がけている

また人間国宝は、国が作り手の技術に対して高く評価された個人を、重要無形文化財の保護のために認定するものです。

上記に挙げた久保田一竹、北村武資、木村雨山、田畑喜八、羽田登喜男も人間国宝に認定されており、それぞれの作家の作品は伝統工芸品に認定されています。

職人が工程にかける手間

着物は作る工程数によっても価格が変わります。

機械織りよりも手織り、機械で柄をプリントするよりも手作業で染めたものというように、職人の手間がかかるものほど価格が高くなりやすいです。

また、2度染め・3度染め・4度染めと染める回数が多くなるとその分手間もかかるため、価格が高くなる傾向にあります。

ここでは本場大島紬・江戸小紋・京友禅・加賀友禅を例に、かける手間によって変わる着物の価格についてご紹介します。

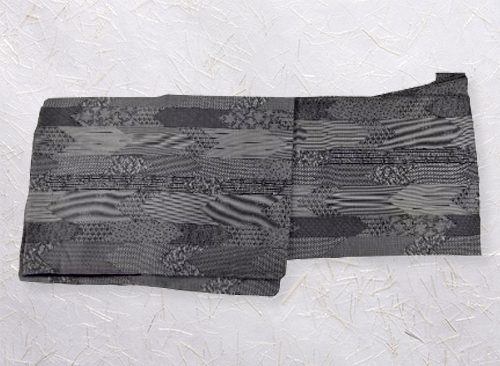

本場大島紬

本場大島紬は、奄美大島を発祥の地とする伝統工芸品の絹織物です。

先染めした絹糸を使って織り上げることで表現する絣(かすり)模様が特徴の本場大島紬は、新品で購入すれば最低でも数十万円が相場と言われ、高級紬の代表格とされています。

通常は経糸(たていと)と緯糸(よこいと)の両方に絣糸を用いて模様を織り上げ、この方法で織った織物を経緯絣(たてよこがすり)といいます。

中には「緯総絣(よこそうがすり)」と呼ばれる、絣糸を緯糸だけに用いる織り方もあります。

緯総絣は経糸に柄がないため、比較的織るのが楽になります。

そのため柄の細かさが同じであっても、通常の本場大島紬に比べて10分の1ほどの価格であることが多いです。

本場大島紬の織り方は、ほかにもさまざまな種類があるので、着物に詳しい人が見極めた方が確実でしょう。

江戸小紋

江戸小紋は型を用いて染められる着物の一種で、遠目で見ると色無地に見えるほど細かい模様が全体に入っていることが特徴です。

模様が非常に細かいため高い技術が必要で、手間がかかる分価格も高くなります。

新品で江戸小紋を購入すれば、数十万円という価格になるものも多いです。

しかし、最近では機械技術が高まったことから、機械で模様をプリントして仕上げているものもあります。

機械を使うことで職人の手間がぐっと減るため、機械プリントのものは手作業で染めた江戸小紋に比べて安い価格で販売されます。

手染めと機械プリントの江戸小紋では、やはり微妙に風合いの違いが出てきます。

ただし機械プリントの精度が上がっていることもあり、着物に馴染みがない人にとっては手染めと機械プリントにそれほど差を感じないかもしれません。

京友禅・加賀友禅

京都の伝統工芸品である京友禅や石川の伝統工芸品である加賀友禅は、ともに絹織物の白布に絵を描いて染め出した着物です。

友禅は防染のために、図柄の輪郭線にあわせて糸目と呼ばれる細い糊を乗せていきます。

細い口金の先から、一定の太さで糊を出しながら図柄を描かなければならないこの「糸目を引く」作業はたいへん手間がかかります。

京友禅・加賀友禅はその他の工程も職人の手作業によって行われるため、数百万円という価格になることも珍しくありません。

しかし、糸目を引く作業を機械で行う「型糸目」という技術が発達したことにより、最近では10万円以下という比較的安価な友禅が販売されています。

染め自体は職人が手作業で行うことに変わりないのですが、手間のかかる糸目引きに機械を用いることにより、職人の手間を大幅に減らすことができるため価格を抑えられます。

ただし、機械で糸目を引いた型糸目は正確に同じ模様を作り続けることができますが、職人の手作業で糸目を引いた場合には全く同じ模様は2つと出来ません。

これこそが手作業の味であり、型糸目には無い付加価値だと言えるでしょう。

証紙

証紙の有無は、高い着物かどうかを見極められるひとつのポイントです。

証紙とは、有名産地の着物や伝統工芸品の着物などの組合が発行する「本物の証」となる紙のことです。

本場大島紬や京友禅・加賀友禅にもそれぞれ組合が発行した証紙が付けられています。

この証紙が付いていれば、組合がその着物の品質を認めている証拠になるため、価格が高くなる傾向にあります。

また、国が指定する伝統工芸品には「伝統証紙」と呼ばれる金色の証紙が貼られており、高い着物を見分けるうえでの目安になります。

お持ちの着物に証紙が付いている場合は、買取に出すときに備えて大切に保管しておきましょう。

生地が重いかどうか

安い着物は使用されている糸が少なく、ペラペラとしていて軽いです。

反対に高価な着物は、糸の密度が高いために本数が多く、ずっしりと重みがあります。

仕立てる際の手間がかかっているほど高くなる傾向にあるので、生地に重みのある着物が高価になりやすいです。

例えば大島紬はマルキ(絣の細かさ)が多いほど、使う絣糸の本数が増えて重くなります。

7マルキ、9マルキ、12マルキ、15マルキなどと区切られ、数字が大きくなるに連れて高い技術が必要になり、精緻で滑らかな柄に仕上がります。

全体の染め方

高い着物とリーズナブルな価格の着物を見分けるのに、染め方を確認する方法もあります。

着物の袖裏を確認してみて、染料が染みわたっておらず、白っぽくなっている場合は機械でプリントしたものである可能性が高いです。

特に振袖は機械プリントのものが多く、全体的にしっかりと柄が入っているものでも比較的安い価格で取引されていることがあります。

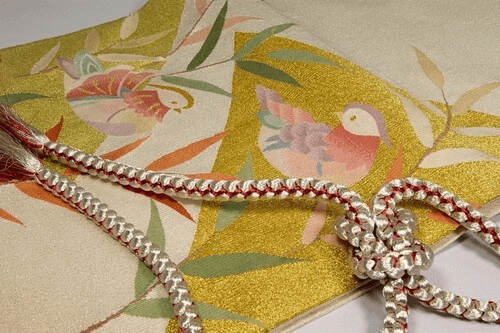

装飾が豪華

刺繍・金箔・絞りなどの装飾が入っている着物は、価格が高くなることがあります。

職人の手間がかかっているほど高価になりやすいため、装飾されている範囲が広かったり、細やかな装飾が施されているほど価格も上がるでしょう。

価値が判断できない着物は買取業者に査定してもらう

親や親戚などから受け継いだ着物があり、その価値が分からないという方もいるでしょう。

そんなときには、着物買取の経験が豊富なバイセルに査定に出してみるのも1つの手です。

査定料などの手数料は無料ですので、気軽にお持ちの着物の正確な価値を見てもらうことができます。

高い着物かどうかを見分けるにはバイセルにお任せ!

証紙がなく、作家名のわからない着物でも高値になる可能性があります。

着物の買取実績が多数のバイセルなら、着物に関する知識が豊富にありますのでお任せください。

高い着物かどうかを知りたいならバイセルへお問い合わせください。

より詳しい情報を知りたい方はこちら

着物買取をもっと見る