甲冑買取

なら東証上場・テレビCMでおなじみの

バイセルにお任せください!

甲冑の

価値が知りたい!

持ち込むのは面倒

自宅に来てほしい!

甲冑のコレクションの売却ならバイセルへ!

バイセルでは甲冑を含む累計4,300万点以上(2015~2024年の合計買取数)の

豊富な買取実績があります。

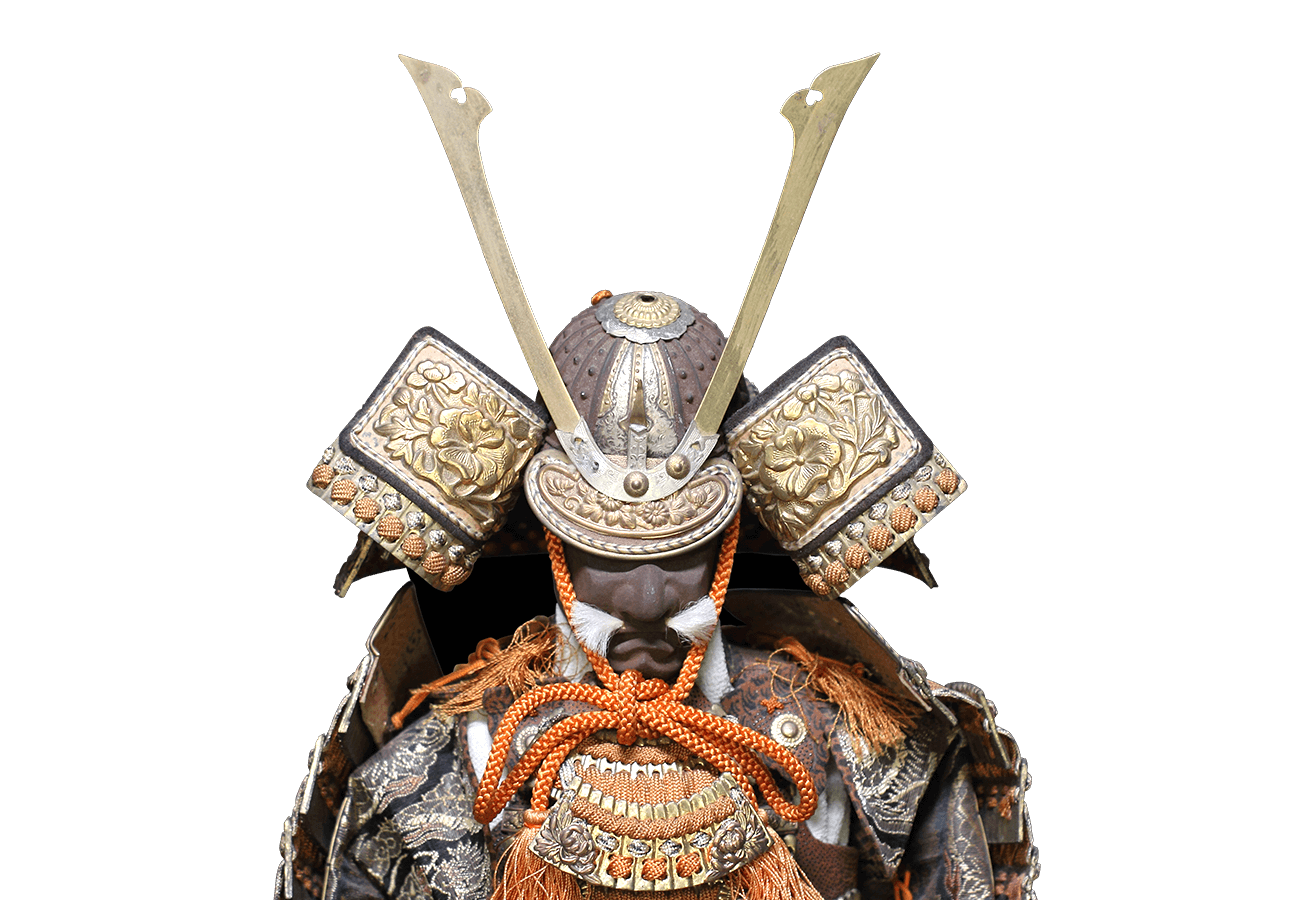

甲冑は、戦士などが胴部と頭部につける防御具のことです。

鎧や兜の総称とされており、種類は挂甲、大鎧、胴丸、腹巻、当世具足などがあります。

ご自宅に眠ったままの甲冑はございませんか?甲冑に詳しい熟練の査定士がしっかり価値を見極めます。

バイセルが甲冑買取で

選ばれる3つの理由

-

甲冑など骨董品や美術品を買い取ります

甲冑をはじめ様々な骨董品を扱っております。査定後、提示した金額にご納得頂けない場合はキャンセルも可能です。作家や制作年代などの価値がわからない骨董品、古美術品の買取はバイセルにお任せください。

-

甲冑などに詳しい査定士が価値を見極めます

バイセルの査定士は骨董品の専門知識を有し、豊富な買取経験がございます。甲冑の価値をしっかりと見極め適正な買取価格を提示致します。まずは一度お問い合わせください。

-

どのような状態の甲冑でもご相談ください

損傷がある甲冑でも、種類や作家によって価値が付く可能性はあります。諦めて捨ててしまう前に、是非一度バイセルの無料査定をお試しください。お問い合わせお待ちしております。

最短で即日査定

・各種手数料も無料

バイセルなら、お問い合わせ・お申し込みからご希望に合わせて、最短で即日のご訪問が可能です。

出張料や査定料などの手数料は無料!

お近くに買取店がない方でもお気軽にご利用いただけます。

甲冑の買取実績

甲冑の買取実績をご紹介致します。

-

出張買取

茨城県笠間市

甲冑を含む骨董品類が

買取金額

65,000円

骨董品を数点まとめて査定・買取いたしました。バイセルでは点数に関係なく、ご自宅まで査定・買取に伺います。買取先が分からずにお困りの方は、一度お気軽にお電話ください。経験豊富な査定士が在籍しております。

-

出張買取

茨城県北茨城市

売り先がなく困っていた甲冑

買取金額

127,500円

茨城県にお住まいのお客様より甲冑をご売却いただきました。近隣に売り先がないとのことでバイセルの出張買取をご利用いただきうれしく思います。価値が不明な骨董品の査定はお任せください。

-

出張買取

山口県山口市

実家で眠っていた甲冑

買取金額

150,000円

実家で眠っている甲冑の査定依頼を受け、ご自宅に伺いました。骨董品は重さもある物もあり、自分では持ち込めないとお悩みの方は、是非バイセルの出張買取をご利用ください。経験豊富な査定士が査定いたします。

※写真は買取したお品物の一部です。

※上記買取実績はあくまで一例です。状態によっては、ご希望の金額に添えないものや、お値段が付かないものもございますのであらかじめご了承下さい。

※内容により宅配査定・店舗査定をご案内する場合がございます。

骨董品の買取情報のご案内

以下のリンクより、各地域の買取実績や利用者の声などをご確認いただけます。

買取前に押さえておきたいポイント

査定対象となる骨董品の種類

バイセルでは、剥製を除く以下の骨董品を買取・査定対象としています。

こちらに掲載していない骨董品でも査定いたしますのでお気軽にご連絡ください。

買取強化中の骨董品作品・作家・ブランド

骨董品の中でも、特に有名作家・メーカーの作品は高価買取される傾向にあります。

・上記はあくまでも買取強化中の骨董品作品・作家・ブランドとなります。リストに記載のない骨董品でもお買取させていただく場合がございますので、詳細はお問い合わせください。バイセルでは

いろいろ無料な出張買取がオススメ!

出張買取は

かんたん3ステップで完了

-

STEP01

STEP01

お問い合わせ

電話かメールで

かんたん申込み -

STEP02

STEP02

査定

査定結果は

その場でご報告! -

STEP03

STEP03

現金即払い

提示金額に納得したら

即現金受取!

お客様のご都合に合わせて、

その他の買取方法も選べます!

安心して

お取引いただくために

より安心してお客様にご利用頂けるように、バイセルでは出張買取をさせて頂いたお客様に限り、

契約日含め8日間以内のお申し出に関して返品保証を実施しております。

お客様第一主義に徹するバイセルでは、サービス満足度向上の為に、全従業員が従事しております。クーリング・オフ申請のみならず、契約に関するご相談は、「お客様相談室」にてお伺いさせて頂きますので、ご不明点・ご不安点があればご相談ください。

バイセル

の甲冑買取を

利用された

お客様の声

バイセルは日々たくさんのお客様に

ご利用いただいております。

※お客様の声から当社で選択の上で掲載しています。

※掲載しているお客様の声の内容はお客様個人の感想であり、お買い取りした商品はお客様によって異なります。

甲冑 買取のよくある質問

- 他にどのような骨董品を扱っていますか?

- 甲冑だけでなく、掛け軸、絵画など様々な品目を扱っています。詳細は骨董品買取のページよりご確認ください。

- 甲冑を査定に出すには銃砲刀剣類登録証が必要ですか?

- 防具はセットではないと高く売れないのでしょうか?

- 甲冑が多くて買取店まで持ち運べません。自宅まで来てもらえますか?

甲冑とは?

甲冑の特徴

価値の上がりやすい甲冑

甲冑の種類

甲冑を売るときに知っておきたいポイント

もっと詳しく知りたい方には

骨董品コラムがおすすめです

-

尾形光琳作品 買取|買取相場や高価査定のコツを解説

尾形光琳は江戸時代中期に活躍した画家で、

-

岡本太郎の作品を高く売る方法|買取相場や買取のコツを解説

岡本太郎といえば「太陽の塔」や「芸術は爆

-

歌川広重 買取|高額査定につながる3つのポイントを解説

歌川広重は、「東海道五拾三次之内」や「名

-

歌川国芳 買取のコツ|査定基準と高く売るポイントを徹底解説

歌川国芳は江戸時代末期の浮世絵師で、力強

-

愛新覚羅溥傑の書や掛け軸の買取価格は高い?代表作や高価買取のポイントを解説

愛新覚羅溥傑(あいしんかくらふけつ)は、

-

エマニュエル・ヴィラニスのブロンズ像の買取相場は?高価買取のポイントも解説

エマニュエル・ヴィラニスは、女性の胸像や

-

べっ甲(鼈甲)製品は買取価格が高い?価値の高さや高く売るコツをご紹介

べっ甲は、アクセサリー、工芸品、置物、身

-

【日本画 買取相場一覧】高く買取してもらう4つのポイントと業者選びで困ったら

日本伝統の絵画である日本画は、独特の技法

-

伊藤若冲の作品を高価買取してもらうポイント6選!人物や代表作も解説

伊藤若冲は江戸時代に活躍し、平成に入って

バイセルではその他商品も

幅広く買取・査定致します!

-

着物買取

-

切手買取

-

古銭買取

-

骨董品買取

-

レコード買取

-

カメラ買取

-

ブランド品買取

-

宝石買取

-

時計買取

-

毛皮買取

-

金(貴金属)買取

-

食器買取

-

お酒買取

-

金券買取

-

ゴルフクラブ買取

-

楽器買取

-

家電買取

-

オーディオ買取

-

アパレル(洋服)買取