ギザ10の価値はどのくらい?10円玉でも高価買取になるレア年号を紹介!

かつてTVなどでも話題になったことのあるギザ十(ギザ10)を覚えていますか?

縁の部分がギザギザになっていて、財布のなかや買い物のお釣りなどでギザ十を見つけたら、ラッキーな気持ちになりますよね。

この記事では、子供の頃に集めていた方も多いギザ十の価値の高い発行年代や珍しい10円硬貨などをご紹介します。

掲載品の買い取りに関するお知らせ

一部掲載品については買い取りが難しい場合がございます。

詳しくはオペレーターまでお問い合わせください。

お問合せ・ご相談はこちら

0120-612-773

※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。

目次

ギザ十(ギザ10)の歴史や製造されなくなった理由

ギザ10とは、硬貨の縁の部分に溝が彫られてギザギザになっている10円玉のことです。

1951年(昭和26年)から1958年(昭和33年)にかけての間だけ製造されました。

当時の10円硬貨にギザギザがつけられた第一の理由は、1951年(昭和26年)当時の最高額面であることを証明するためです。

また、偽造防止の目的もあったとされています。

しかし、1957年(昭和32年)の100円銀貨の発行によって最高額面が変わるとともに、両者の区別が難しくなったことから、10円硬貨は1959年(昭和34年)よりギザなしのデザインへと変わっていきました。

ほかには、財布に一緒に入った金貨や銀貨等の貴金属貨幣の外縁が削り取られるのを防ぐために、10円硬貨にギザギザがつけられていたとも考えられています。

ギザ10はこのように製造期間が短かったことと、各年の製造枚数に大きくバラつきがあることからコレクション品として人気があり、多くのコインコレクターの注目の的となってきたのです。

価値のあるギザ十(ギザ10)の年号や製造枚数の違い

ギザ10は製造年ごとに製造枚数に大きなバラつきがあります。

具体的には以下の表の通りです。

| 年号 | 製造枚数 |

|---|---|

| 1951年(昭和26年) | 1億106万8000枚 |

| 1952年(昭和27年) | 4億8663万2000枚 |

| 1953年(昭和28年) | 4億6630万枚 |

| 1954年(昭和29年) | 5億2090万枚 |

| 1955年(昭和30年) | 1億2310万枚 |

| 1956年(昭和31年) | 0枚 |

| 1957年(昭和32年) | 5000万枚 |

| 1958年(昭和33年) | 2500万枚 |

このように各年でギザ10の製造枚数は異なっており、製造枚数が少ない年号のものほどコレクションとしての希少価値が高くなりやすい傾向があります。

ただし、保存状態(使用済みか未使用)などによっても価値は大きく変わりますのでご注意ください。

昭和32年・昭和33年発行のギザ十(ギザ10)は希少性あり

昭和32年〜昭和33年にかけては10円以外の硬貨(100円や500円)の製造が始まったこともあり、10円の製造枚数が少なくなってきました。

例えば昭和29年発行のギザ10は発行枚数5億2090万枚であるのに対し、昭和33年のギザ10は2500万枚しか発行されていません。

つまり、昭和33年のギザ十は、製造枚数の多い年の約20分の1の発行枚数です。

こうした背景から、昭和32年・昭和33年発行のギザ10は希少価値が高くなっているのです。

※バイセルではギザ10(昭和32年、昭和33年発行含め)の買い取りが難しい場合もございますが、記念コイン・外国コイン・小判や穴銭など様々な古銭を買取しております。

詳しくはこちらのバナーをご覧ください。

より詳しい情報を知りたい方はこちら

古銭買取をもっと見る

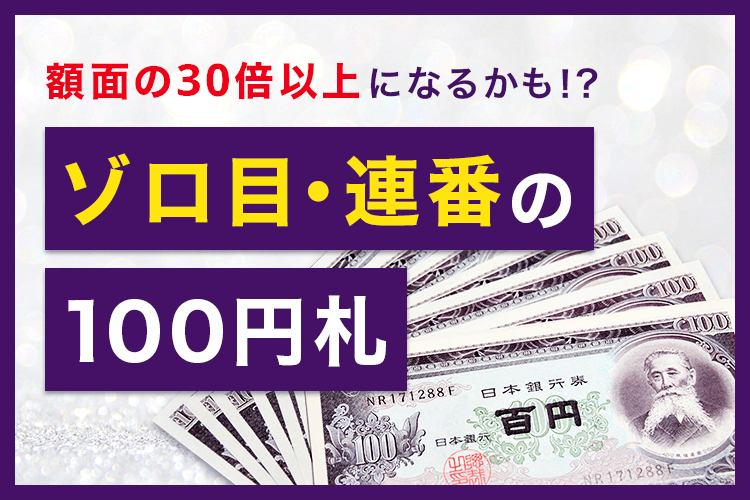

プレミア価値がつく10円玉は昭和61年後期の硬貨!

ギザ十(ギザ10)のなかで昭和32年、33年発行の10円玉はコレクター人気も高く価値が見込めます。

しかし、ギザ10を含めた全ての10円玉のなかで最も価値が付くのは昭和61年に発行された10円玉です。

このギザ10は、通称「昭和61年後期」と呼ばれており、状態が悪くても希少価値が高いとして有名になります。

昭和61年の10円玉は裏面に描かれた鳳凰堂のデザインが異なる前期・後期と計2種類が発行され、昭和61年後期10円玉は昭和62年プルーフ貨幣に封入されている10円玉と同図案となっています。

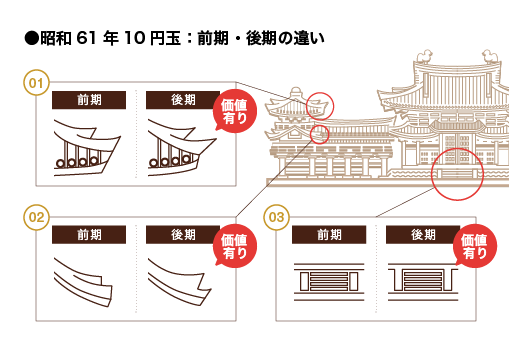

昭和61年10円玉の前期とデザインの違い

- 01:屋根の先端が前期よりも鋭角(他の屋根も同様に鋭い)

- 02:屋根に切れ目がない

- 03:鳳凰堂の中部にある階段の縦線上部が融合(前期は分離している)

ギザ十(ギザ10)の価値をなるべく下げないために

ギザ十(ギザ10)の価値をなるべく下げないためには、以下のポイントに注意をしながら10円硬貨の取り扱いや保管をする必要があります。

直射日光を当てず湿気を避けて保存

ギザ十(ギザ10)をはじめとする硬貨類には、直射日光による変色の恐れや、湿気にともない表面にさびが生じやすい特徴があります。

そのため、将来的な売却を考えている場合は、コレクション専用ケースに入れたうえで日光の当たらない風通しの良い場所がおすすめです。

素手で触るのはNG!指紋汚れやさびの原因になる

硬貨類を素手で触ると、表裏面に付着した指紋によって油汚れやさびの原因になります。

ですから、取り扱いの際には、可能であれば手袋を着用するのが望ましいでしょう。

既に汚れていても洗浄や研磨はNG

汚れた硬貨は洗ったり磨いたりしないようにしましょう。

その理由は、製造当初の状態から遠ざかってしまうからです。

歴史的価値が低下する可能性が高まりますのでご注意ください。

ギザ十(ギザ10)以外で価値のある古銭

古銭とは、現在は発行されていない古い硬貨や紙幣を指す言葉です。

すでに流通が停止されたことでお金としての価値を失ったものや、ギザ10のように今もお金として使えるものまでさまざまな種類があります。

コレクターからの人気が高い古銭には、「発行枚数の少ない古銭」「エラーコイン」「歴史的価値が付く古銭」といった特徴のものがあります。

これらの中にはプレミアが付いて、額面の値段より高値になる種類があります。

ここではその一部を詳しく紹介しておきましょう。

発行枚数の少ない古銭

上述した昭和61年後期の10円玉のように、発行枚数が少ない種類の古銭には希少価値の高いものがあります。

こういった希少価値を持つ古銭の中には、今でもお金として使えるため、そうと知られずにいまだ流通している可能性のあるものもあります。

もし財布のなかや買い物のお釣りなどで出てきたら保管しておきましょう。

エラーコイン

何らかの理由で不備が生じたコインは、希少性があるとして高い価値を持っています。

造幣技術が進歩した近年のもののほうが、エラーが少ないため、高い価値がつくのが特徴です。

おもなエラーコインの種類には以下があります。

| エラーコインの種類 | エラー内容 |

|---|---|

| 穴ズレ | 5円、50円硬貨で、中心にあるべき穴が中心からずれているものをいいます。 |

| 穴なし | 5円、50円硬貨で、中心の穴が開いていないものです。 |

| 角度ズレ | 硬貨の表と裏で、模様がずれているもののことを指します。 |

| 刻印ズレ | 硬貨の内側に収まるべき刻印が、ずれて表面からはみ出しているものです。 |

| 影打ち | 硬貨の表裏が、鏡で映したような状態になっているもののことです。 |

| 影移り | 硬貨の表に裏側の模様が映ったり、その逆が起こったりしているもののことを指します。 |

| ヘゲ | 硬貨の表面の金属がめくれた状態で刻印されてしまっているもののことを指します。 |

記念硬貨(記念コイン)

規模の大きなイベントの記念に鋳造・発行されるコインのことを指します。

そのイベントにちなんだデザインが施されるのが特徴です。

例えば、1998年長野オリンピックの際には、金貨、銀貨、白銅貨の異なるコインが発行され、それぞれ競技や県花、県鳥などがあしらわれました。

記念コインの多くは複数枚がセットになっており、台座のような専用のケースと合わせて販売されます。

また、コレクター向けに特別な加工を施した「プルーフコイン(プルーフ貨幣)」として販売されるのが一般的で、プルーフコインとは、表面を鏡のように磨き、より見栄えをよくしたコインのことを指します。

外国コイン

外国で流通しているコインのなかにも価値の高いものがあります。

例えば、金貨と同程度の価値を認められているプラチナコインは、コレクターに人気です。

カナダの「メイプルリーフ」やオーストラリアの「コアラ柄」などがこれにあたります。

歴史的価値が付く古銭

ここで紹介する古銭はなかなか日常生活でお目にかかることは少ないかもしれませんが、古銭コレクターの方であればお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

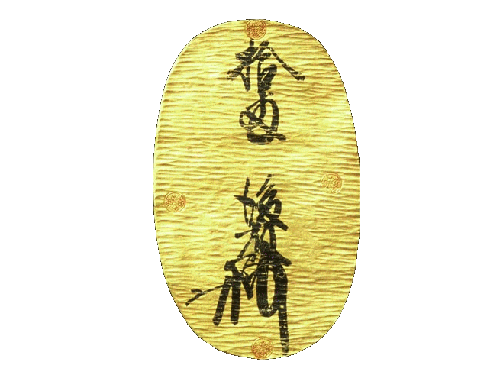

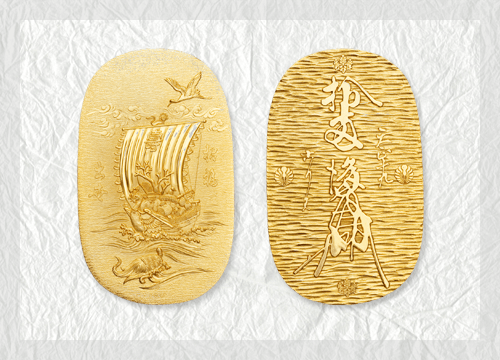

小判(大判)

江戸時代に流通していた金貨で、正式な呼び名は小判を「小判金(こばんきん)」、大判を「大判金(おおばんきん)」といいます。

時代によって、額面や含有される金の量などがさまざま異なっている点が特徴で、額面は同じ十両である十両大判も、金の量やほかに含有されている金属の種類・割合によって見た目が大きく違って見えます。

有名なものには、16世紀後半(戦国時代末期〜安土桃山時代)に流通した「天正菱大判金(てんしょうひしおおばん)」があります。

6枚しか現存していない稀少な大判で、非常に高いプレミア価値のついている古銭の一つです。

穴銭

おもに江戸時代以前に流通した穴の開いた硬貨のことを指します。

江戸時代の「寛永通宝(かんえいつうほう)」や、奈良時代の「和同開珎(わどうかいちん)」が有名です。

特に「皇朝十二銭(こうちょうじゅうにせん)」と呼ばれる、古来日本で公式に鋳造された古銭は高値が期待できるといえるでしょう。

近代銭

明治時代以降に鋳造・発行された硬貨のことです。

「一円金貨」や「十円金貨」といった金貨のほか、海外貿易の際に使われた貿易銀である「一円銀貨」などがあります。

この時代の硬貨は仕様の変更が相次いでおり、個々の希少性が高いことが特徴です。

大正、昭和時代の硬貨

比較的時代は新しい大正時代、昭和の硬貨などにも高い価値が期待できるものがあります。

現在流通している硬貨は昭和後期に出そろいましたが、それらのなかでも製造年によって発行数が大幅に異なります。

例えば、昭和32年の5円玉、昭和32〜34年の10円玉、昭和35年、昭和60〜62年の50円玉、昭和36年と昭和39年の100円玉、昭和62年と昭和64年の500円玉は発行枚数が少なく古銭コレクターの間で人気の種類となっています。

ここに挙げたような古銭なら、古銭買取市場で高い価値での買取もあるかもしれません。

価値を知りたい古銭をお持ちなら、ぜひ1度バイセルの無料査定で価値をお確かめください。

より詳しい情報を知りたい方はこちら

古銭買取をもっと見る