100円札の価値とは?前期・後期の見分け方や種類、買取相場も紹介!

100円札は聖徳太子や板垣退助が図柄になっています。

古紙幣のコレクションをしている人は価値をご存じかもしれませんが、人から受け継いだり自宅にたまたまあったという場合だと価値があるかどうかもわからないでしょう。

本記事では100円札はいつ発行されていたのか、どのような種類があるのか、何の図柄が書かれているのか、中古市場で高値が期待できる100円札の特徴をご紹介します。

- コレクションしていた100円札を売りたいです。いくらになりますか?

- 状態により査定価格が変動しますので一度拝見いたします。お電話・メールよりお問合せ下さい。

- 祖父から板垣退助の百円札を譲り受けました。価値ってありますか?

掲載品の買い取りに関するお知らせ

一部掲載品については買い取りが難しい場合がございます。

詳しくはオペレーターまでお問い合わせください。

お問合せ・ご相談はこちら

0120-612-773

※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。

目次

100円札とは?査定でどのくらいの価値がある?

100円札は1872年〜1974年まで発行されていました。

現在は発行停止されていますが、板垣退助の100円札と聖徳太子の100円札は現在でも利用できます。

明治通宝、前期の甲号券、ろ号券(聖徳太子3次100円札)、エラー紙幣は、残存枚数が少なく、コレクター需要が見込めるため中古市場で高値になりやすいです。

査定では発行年代はいつか、現在も使用可能か、状態はきれいか、コレクター需要は見込めるかなどを考慮して金額を決めます。

お持ちの100円札が高値で売れるかどうかを見極めるには、古銭に詳しい買取業者に見てもらいましょう。

自宅に眠っている100円札が出てきたらバイセルが価値をお調べします

発行時期が限られていて状態がきれいな100円札は査定で高くなる可能性があります。

紙幣は時間の経過により劣化するので、コレクションの整理を考えているのであれば早めに査定に出すことをおすすめします。

プレミア価値をお調べいたします!

お問い合わせ・無料相談はこちら

電話から相談する

0120-612-773

通話料無料・24時間365日受付中

メールから相談する

お申し込みフォームへ100円札は9種類!それぞれの特徴と中古市場での価値

100円札は明治時代初期から昭和時代後半までに9種類が発行されました。

図柄は聖徳太子や板垣退助などの肖像画が描かれており、図柄ごとに価値が異なります。

ここでは以下9種類の100円札の特徴と中古市場での価値をご紹介します。

・明治通宝百円券

・大黒札(旧百円券)

・藤原鎌足の100円札(改造百円券、甲号券)

・聖徳太子の100円札(乙号券、い号券、ろ号券、A号券

・板垣退助の100円札(最初期、前期、後期)

明治通宝百円券

明治通宝は1872年に明治政府が発行した紙幣です。

明治通宝の前には様々な機関が紙幣を発行しており、偽札が横行していました。

そこで、偽造をされないように導入した紙幣が明治通宝です。

しかし、明治通宝は額面は違っても図案が9種類すべて同じで、額面を変える不正や偽造が多発してしまい1881年に改造紙幣に換えられました。

明治通宝は100円と50円の現存数が少ないとされており、状態が良ければ希少価値が見込まれるでしょう。

明治通宝と改造紙幣についてはバイセルのこちらの記事をご覧ください。

大黒札(旧百円券)

大黒札(だいこくさつ)は1885年に発行された旧百円札で、商売や農業の神様である大黒天の座像が描かれています。

偽造や不正で混乱した状況を改善するために、1882年に日本で唯一紙幣を発券できる機関である日本銀行を設立しました。

大黒札は日本銀行が初めて発行した紙幣で、偽造防止のために青色インクを使っています。

しかし、化学反応を起こしやすい鉛白が含まれているので、温泉地などでは硫化水素と化学反応を起こして黒色に変化して簡単に偽造ができるようになってしまいました。

紙質強化のために大黒札にこんにゃく粉を混ぜたら害虫被害が多発したという話は非常に有名です。

藤原鎌足の100円札

藤原鎌足が描かれた100円札は「改造百円券」と「甲号券」の2種類があります。

ここでは、改造百円券と甲号券の特徴をご紹介します。

改造百円券

藤原鎌足の改造百円券は、1891年〜1939年まで使われていました。

改造百円券のサイズは縦30mm、横210mmと、日本で発行された紙幣のなかで最もサイズが大きいです。

改造百円券の図柄は、表面が藤原鎌足の肖像画で、裏面は彩紋です。

表面の図柄は眼鏡の形に見えることから、通称「メガネ百円」や「メガネ鎌足」とも呼ばれています。

大黒・旧百円券と同じく改造百円券も発行枚数が少なく、現存数も数枚程度といわれるくらい珍しい紙幣です。

甲号券

甲号券は、改造百円券のあとの1900年〜1939年まで使われていました。

甲号券はサイズが縦104mm、横180mmです。

図柄の表面は藤原鎌足のままで、裏面は紫色が多用されていたことから、通称「紫百円」や「裏紫百円」とも呼ばれています。

また、製造年の組番号と通し番号の表記によって前期甲号券と後期甲号券に分けられます。

前期甲号券は変体仮名の組番号と漢数字の通し番号が組み合わせで、後期甲号券は組番号とアラビア数字の通し番号になっています。

中古市場では前期甲号券と後期甲号券とは価値に少し差があるとされています。

聖徳太子の100円札

聖徳太子の100円札は1930年から1956年まで発行されていました。

100円札は乙号券、い号券、ろ号券、A号券の4種類あります。

全ての図柄には、表面に聖徳太子と夢殿、裏面には法隆寺が描かれています。

ろ号券は表面は聖徳太子のみです。

乙号券

乙号券は1930年〜1946年まで使われていました。

関東大震災や昭和恐慌のために、一時停止していた金への引き換えを再開するのに合わせて流通しました。

お札の肖像画はエドアルド・キヨッソーネが描いた図柄をもとに日本人が原版を彫刻していましたが、乙号券は全てを日本の技術者が手掛けたとして有名です。

聖徳太子の図柄は磯部忠一が長い時間をかけて完成させました。

乙号券は専用の印刷機の導入によって多色凸版の地模様印刷が施され、明治通宝よりも偽造防止に注力しています。

また、乙号券のサイズは縦93mm、横162mmです。

乙号券の裏面は中央が茶色で、その周りが淡い緑色になっています。

発行枚数が非常に多いので、中古市場では希少価値が低くなる傾向にあります。

い号券

い号券は1944年〜1946年まで使われていました。

図柄の文字は「日本銀行兌換券」ではなく「日本銀行券」と書かれているのが特徴です。

また、い号券のサイズは縦93mm、横163mmです。

乙号券とい号券は聖徳太子の表情と全体の彩色が異なり、い号券の裏面は全体的に赤っぽいです。

い号券は現存数が多く、中古市場では価値が低くなる傾向にあります。

ろ号券

ろ号券は戦後発生する混乱に備えて、終戦直後の1945年から1946年まで発行されていました。

戦後に国力が衰退した時期と、ろ号券が流通された時期は重なっており、お札の彩色の簡略化がされています。

乙号券とい号券と比較すると、ろ号券は肖像画の位置が表面の中央へと変更されています。

新円の切り替えで1年足らずで運用停止となったので、ろ号券は乙号券とい号券よりも希少価値が見込めます。

また、ろ号券は聖徳太子3次100円札とも呼ばれています。

サイズは縦93mm、横162mmで、裏面は緑色です。

A号券

A号券はインフレ抑制を目的に1946年から1956年まで発行されていました。

現在でも通貨として使えます。

A号券はサイズが縦93mm、横162mmで、通称4次100円札とも呼ばれています。

裏面は全体的に青系統が特徴です。

A号券はい号券の図柄を踏襲していますが、彩色の変更と新円標識が追加されています。

お札は日本銀行が発行しますが、A号券は印刷は民間の工場に任されているので印刷工場によっては偽造防止の透かしなどが大きく異なっています。

現行紙幣として利用できるので査定金額は低くなりやすいです。

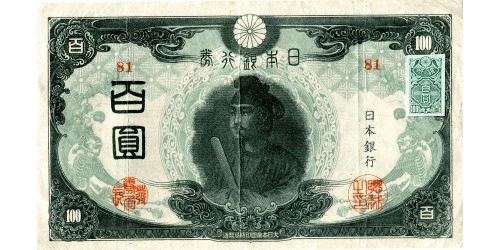

板垣退助の100円札(B号券)

板垣退助の100円札は、1953年から1974年まで使われていました。

通称、B号券とも呼ばれています。

発行された理由はインフレ抑制のためと、徐々に偽造被害が目立ってきたためといわれています。

B号券は表面が板垣退助の肖像画、裏面が国会議事堂の図柄です。

サイズは縦76mm、横148mmです。

銀行で100円硬貨と交換できますが、自動販売機や一部の店舗では利用できません。

また、発行年代によってB号券は最初期・前期・後期の3種類に分類されます。

前期と後期で色が異なり、前期は表面と裏面がクリーム色で、後期は乳白色です。

最初期・前期・後期の見分け方

板垣退助の100円札の3種類の特徴と中古市場での価値をご紹介します。

・最初期

お札の記番号の頭のアルファベットが一桁です。(例:A〇〇〇〇〇〇A)

・前期

お札の記番号の頭のアルファベットが二桁です。

前期の100円札からアルファベットの桁が1つ増えています。

色は茶褐色をしています。

・後期

前期と同じく記番号の頭のアルファベットが二桁です。

色は白っぽいです。

後期は発行年代が新しいので、希少価値がつかない可能性があります。

100円札の買取相場

100円札の中には額面以上の価値があるとされ、高く売れるものも存在します。

上記に該当する100円札の買取相場は

・発行時期はいつか

・発行枚数は多いか少ないか

・現在も使用可能か

・肖像画の人物は誰か

・保存状態はきれいか

などの複数の要素によって決まります。

明治通宝

現存数が少なく、古銭市場においても買取相場を付けるのが難しいです。

明治通宝は高いもので〜数万円程度になるなど、額面を超える買取金額が期待できます。

大黒・旧百円券

買取相場について、美品であれば「〜数千円程度」になる可能性が高いです。

藤原鎌足・百円券

買取相場について、保存状態が美品であれば「〜数万円以上」が期待できます。

聖徳太子の100円札

買取相場について、状態にもよりますが値段の付けられるものは数百円、基本的に等価交換となり買取不可です。

板垣退助のB号券

買取相場について、希少性の高いB号券以外は「〜数百円程度」です。

※上記は参考価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。

※ご査定時の在庫状況や市場の状況によりお買取価格が変動する場合がございます。

※お買取相場の価格は未使用新品を想定しています。お品物の状態によって価格が大きく変わる場合がございますのでご了承ください。

※弊社基準により一部の古銭は査定対象外となります。

お問い合わせ・無料相談はこちら

電話から相談する

0120-612-773

通話料無料・24時間365日受付中

メールから相談する

お申し込みフォームへ高値が期待できる100円札の特徴

「親族の部屋をたまたま掃除していたら100円札が出てきた」「親族から紙幣のコレクションを受け継いだ」という場合は、中古市場において100円札の価値がわからないかもしれません。

いくつかの特徴に当てはまる100円札は、中古市場で高くなる可能性があります。

コレクションに高い価値のつく100円札が存在するかもしれません。

ここでは、高値が期待できる100円札の特徴をご紹介します。

エラー紙幣

エラー紙幣は製造過程で起きた印刷・断裁ミスで、造幣局が気付かずに流通してしまった珍しい紙幣です。

印刷ミス、耳付き、記号違いといったエラーのある100円札はコレクターが欲しがるので、高く売れる可能性があります。

ここではエラー紙幣の特徴をまとめました。

印刷ミス

お札の印刷技術が発達していない時代に作られた100円札には、裁断時のズレや印刷ミスが発生していました。

ズレが大きいほど希少価値が見込まれやすいです。

印刷ミスには以下の特徴があります。

・お札の図柄の一部が空白になっている

・お札の余白の幅が上下で異なる

・図柄が片面だけに刷られている

・図柄がずれている

・図柄が重なっている

・インクがにじんでいる

紙幣の余白は広いものから数ミリ単位で違うものもあります。

また、裏写りという紙幣の裏に印刷されるはずの図柄が表に刷られているミスもあります。

耳つき(福耳)

通常、紙幣は大きな紙に複数枚印刷されたあと、決められた形に裁断して形を整えます。

紙幣を印刷した後に切るべきところに余分な紙が残ったまま流通してしまう場合があります。

耳付きは本来のお札のサイズよりも余白により大きくなっていたり、お札の一部が飛び出しています。

耳付きが出回るのは珍しく、見つけたら希少価値が見込めるでしょう。

記号違い

記号違いは紙幣の下にあるアルファベットと数字が表面と裏面で違う紙幣です。

通常は紙幣の表と裏は一致しています。

特徴的なお札の通し番号

記番号とは紙幣に印字された遠し番号で、発行元が紙幣の管理をしやすいように付けています。

例えば、以下の記番号はエラー紙幣に含まれます。

・アルファベットで挟まれている(例:A〇〇〇〇〇〇A)

・アルファベットがそろっている(例:RR〇〇〇〇〇〇R)

・ゾロ目や連番になっている(例:123456、888888など)

・キリのいい数字になっている(例:100000、200000など)

・数字が左右対称になっている(例:122221、800008など)

・初期に印刷された製造番号になっている(例:000001)

ゾロ目はラッキーセブンの「777777」は縁起が良く、コレクター需要が見込まれます。

帯付き

帯つきは、帯が付いている札束です。

使った形跡がない新品の紙幣には帯が付いています。

帯付きには100枚束と1,000枚束があります。

1,000枚は「赤帯付き」や「管封」と呼ばれ、中古市場で高値が期待できるでしょう。

特に1,000枚をお持ちなら珍しいので、帯を外さずにシワも付けずに大切に保管してください。

100円紙幣をお金に換える方法とは?

お持ちの100円札のコレクションはお金に換える方法がいくつかあります。

ここでは100円紙幣の換金方法をいくつかご紹介します。

銀行で換金する

聖徳太子や板垣退助が描かれた100円紙幣は、お金として使うか銀行で換金できます。

ただし、銀行で換金する場合は以下の点に注意しましょう。

・換金できるのは日本銀行のみ

・額面どおりの金額でしか換金できない

希少価値が見込まれる100円紙幣でも、銀行では額面どおりの金額にしか換金できません。

額面以上の金額に換金したい場合は他の方法を選びましょう。

オークションやフリマサイトで売る

オークションやフリマサイトなら希望する金額で売却できます。

コレクター需要が見込まれる100円札であれば相場よりも高い金額で出品しても、タイミングによっては買い手つく可能性があります。

ただし、状態と100円札の種類に見合った金額ではないと買い手がつきません。

オークションやフリマサイトを利用する際には、出品時に100円札の状態を撮影する、商品紹介文を書く、写真を撮影するなどの作業が発生します。

これらの作業が煩雑に感じるのであれば別の方法を利用した方がスムーズに100円札を手放せるでしょう。

買取業者に売る

100円札を適正価格で売りたい場合は買取業者の利用がおすすめです。

買取業者には古銭の価値に詳しい査定士が在籍しているので、100円札の状態や希少価値などから適正な査定金額を提示できます。

満足のいく査定金額で売りたいなら買取業者の利用を検討してみましょう。

100円札を売るなら古銭の買取実績豊富なバイセルへ

100円札を売るなら古銭の買取実績豊富なバイセルにお任せください。

100円札の査定金額は、エラーの程度、記番号の種類、状態の良し悪しなどで決まります。

古銭の専門知識や査定技術がなければ見極められないポイントが多くあります。

バイセルは古銭の専門知識と買取実績を持つ査定士が、丁寧に価値を見極めます。

より詳しい情報を知りたい方はこちら

古銭買取をもっと見る

100円札の価値を保つには

100円札をはじめとした古紙幣は、紙でできているので硬貨よりも劣化しやすいです。

保有している100円札の価値を下げないためには、紙幣同士をつけずに湿気と直射日光を避けて保管しましょう。

古紙幣の凸凹ののりが間に入り込むと紙同士がくっついてしまう場合があるので、紙幣が入るサイズのアルバムに入れると状態を保てます。

アルバムに入れたら風通しの良い場所に保管すると、空気の滞留を防いで湿気で100円札がしわにならずに済みます。

100円札に帯が付いていたら、そのまま保管しておきましょう。

帯付きの100円札は高価で売れる可能性があります。

帯付きは新品・未使用品であることが多く、状態が良いと評価されやすいからです。