着物のカビ取り方法は?カビの色別対処法と自宅でできる予防法を解説

- しばらく着ていない着物からカビの臭いがしますが、買取可能ですか?

- カビの発生してしまった着物は買取不可になることもありますが、着物の価値やカビの程度にもよるため一概には言えません。専門知識を持ったバイセルの査定士が一度拝見いたしますので、まずはバイセルにお問合せ下さい。

- 母から不要になった着物を譲り受けましたが、カビているかもしれません。価値はありますか?

着物にカビが発生してしまうと非常に悲しいですよね。

大切な着物であればあるほど、カビを取り除いたり、予防をしたりという対処が必要になってきます。

そこで本記事では、着物にカビが発生する原因、ご自宅でできるカビへの対処法、カビの予防方法などについて解説します。

また、カビに対処するうえで気をつけたいポイントや、着物クリーニングを利用する際の注意点についてもご紹介します。

※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。

目次

着物にカビが発生する4つの原因

カビは「60%以上の湿度」「酸素」「5〜35℃の温度」「タンパク質」の4つの条件が揃うことで発生します。

そのため、着物をカビさせないためには、これらの条件をなるべく回避して保管しなければいけません。

ところが、酸素はどこにでもありますし、日本は「60%以上の湿度」と「5〜35℃の温度」という、カビにとっては快適な気候や環境が揃いやすい土地です。

特に梅雨の時期などは湿気が多いため、カビにとって非常に活動しやすい状況となります。

また、着物自体にも湿気がこもりやすい要因として、染色する際に使われる「地糊」があります。

地糊には水分を吸収する性質があるため、空気中の湿気を着物が吸収してしまうのです。

そしてタンパク質についてですが、着物の素材として使われることの多い絹は70%以上がタンパク質で構成されています。

また、着物を着用したときに付着する可能性のある髪の毛や皮膚、食べ物などもタンパク質です。

やはり着物はカビが発生しやすい条件が揃っていると言えるでしょう。

着物をカビさせずに綺麗な状態で長期間保管しておくことは、なかなか難しいと言えます。

湿気や汚れへの対策をしっかりと考えてあげる必要があるでしょう。

カビの色別対処法

着物に繁殖するカビは時間経過によって「白」→「黄」→「黒(こげ茶)」と色が変化します。

このカビの色は繁殖の目安になるため、カビへの対処をするうえであらかじめ確認しておくことは重要です。

発生から時間が経つほど根深く、生地に浸透するように繁殖していくので、除去・清掃する難易度も増していきます。

自宅での応急処置で対処できなかった着物のカビなどは、着物クリーニングサービスを利用するのも良いかもしれません。

ここからは「白カビ」「黄カビ」「黒カビ(こげ茶カビ)」の3種類に分けて、それぞれの繁殖の進行状態と可能な対処法を紹介していきます。

白カビ

着物に白い斑点として浮かび上がるのは「白カビ」です。

この場合、着物を包んでいるたとう紙が黄色く変色しているはずです。

たとう紙とは、カビ防止や型崩れを防ぐために着物を包んでおく、吸湿性に優れた和紙です。

吸湿量が増えるにつれ黄色く変色していき「もう吸湿できないから交換して!」というSOSの信号を出します。

たとう紙は1枚数百円で購入できますので、できれば年2回の交換をおすすめします。

白カビは、早期発見ができれば、ほかのカビに比べて落としやすい状態です。

基本的には着物クリーニングサービスに出せば、有機溶剤によるドライクリーニングできれいに除去されるでしょう。

これは「丸洗い(まるあらい)」という洗浄方法で、費用は3.000円~10,000円前後と、着物の種類によって幅広く変わってきます。

黄カビ

白カビを数年間放置すると、黄色味を帯びて「黄カビ」となります。

白カビよりも根強い黄カビの繁殖にまで至ってしまったら、着物クリーニングサービスの「洗い張り(あらいばり)」という作業が必要となります。

洗い張りは着物を縫い合わせている糸を一度全て抜き、反物の状態にしてから洗って乾かす方法です。

着物の奥のカビまで取ることで、カビの進行を止めることができます。

洗い張りの費用は反物の状態にするだけなら20,000円程度、反物の状態にしてから再仕立て(縫い合わせ)まで依頼すると約100,000円かかることもあります。

黒カビ(こげ茶カビ)

最初に白カビが発生してから10年以上経過すると、カビの色が濃い茶色や黒色に変色してきます。

カビは黒色・こげ茶色の段階まで進行してしまうと、丸洗いや洗い張りなどを施しても、完全に落として元の色合いに戻すことができません。

また、黒・こげ茶カビが発生するころには、着物の生地全体も相当傷んでいるでしょう。

再仕立てなどを試みても、生地の破れ・裂けが発生するかもしれません。

黒カビが発生してからでは対処は難しく、黒カビになる前に対策をする必要があります。

自宅でできるカビの応急処置は?

着物にカビが発生してしまった場合に、自宅でできる応急処置の方法をご紹介します。

まず、応急処置に使う道具には以下のようなものがあります。

・乾いた布(もしくは柔らかいブラシ)

・着物用ハンガー

・マスク

・手袋

では、具体的な手順と注意点についてご紹介します。

手順①マスク・手袋を付ける

作業の際に飛び散ったカビの胞子を吸引してしまうと、アレルギーや感染症を引き起こす可能性があります。

カビを落とす作業をする時には、マスクと手袋を必ず着用するようにしてください。

また、免疫力や抵抗力の低い赤ちゃんが近くにいると特に危険ですので、そのような場所は避けましょう。

なお、マスク・手袋を再利用するとカビ菌をまき散らしてしまうことになるため、使用後はすぐに廃棄しましょう。

手順②着物用ハンガーにかけて屋外で行なう

着物のカビを落とす際は、着物を着物用ハンガーにかけて、かつ屋外で行ないましょう。

ベランダや庭に物干しがあればそれを使うのが便利ですが、カビが移らないようにほかの衣類を外しておきます。

天候が悪い・屋外に場所がないなどの理由で室内で行う場合には、窓を大きく開けて風通しを良くしておきます。

その際、畳や壁、家具など屋内にカビの胞子が落ちて付着しないように、要らない布や新聞紙などを敷いて作業をすると良いでしょう。

手順③乾いた布でカビを払う

準備が整ったら、カビの生えている部分を乾いた布ややわらかいブラシで軽く払ってカビを落とす作業に入ります。

表面に浮いた白カビであれば、乾いた布やブラシで拭くことで落とすことができます。

この時、あまり強い力を入れないように注意しましょう。

力加減を間違えると、カビが着物の繊維の奥に入り込んでより落としにくくなってしまう可能性があります。

また、カビを落とす際は濡れたタオルは使用しないでください。

カビは湿気で増殖するため、濡れたタオルを使うとますます被害を広げる可能性があります。

手順④着用のタイミングまで陰干ししておく

カビを落とす作業が終わってカビが目立たなくなったら、風通しの良い室内で陰干ししておきましょう。

着用までの間にもなるべく水分を飛ばしておき、カビが再び繁殖するのを防ぐためです。

着物のカビ取りでやってはいけない応急処置

着物のカビ取りについて、自宅での応急処置を紹介しましたが、その際に「これはおすすめできない」というNGなやり方があります。

応急処置のやり方を間違ってしまうと、かえって着物の状態を悪くしてしまうことがありますので注意が必要です。

NGなやり方1:濡れタオルで拭くとカビがさらに繁殖する

洋服のカビ対策として「絞ったタオルでカビ部分を水拭きする」という方法を行うことがありますが、これは「その後、洗濯機で洗うこと」を想定した方法です。

着物の多くは洗濯機で洗うことはできないため、この方法は使えません。

むしろ、水拭きしたことで着物が水分を含んでしまい、さらにカビが繁殖しやすい環境を作ってしまう可能性があります。

よって、着物のカビを濡れタオルで拭き取るのはNGと言えます。

NGなやり方2:消毒用エタノール等での除菌は着物を傷める

着物のカビ対策として、消毒用のエタノールはおすすめできません。

着物に多く使われる素材である絹(正絹)は非常にデリケートな素材で、湿気だけではなくさまざまな成分に対して弱いです。

生地や染めの状態によっては、エタノールとの接触によって色落ち・変色などが起こってしまう可能性があります。

着物本来のデザインや素材が損なわれてしまう恐れがあるので、カビ対策でエタノールの使用は避けましょう。

NGなやり方3:直射日光で干すのは色落ちの原因になる

湿気はカビの原因となるため、着物に溜まった湿気を取ってあげるのは重要なことです。

しかし、直射日光の当たる場所で着物を干すのは、着物の色あせの原因になるのでやめましょう。

着物の湿気を取るには、風通しのよい場所での陰干しがおすすめです。

陰干しの時間としては、半日程度が目安です。

帯からカビ臭を感じたときの対策

意外に多いのが、見た目にはカビが発生していないのに、帯からカビ臭がするというケースです。

帯からカビ臭がするという場合、「帯芯」がカビている可能性が高いです。

帯の硬さを調節する帯芯は、帯の内側に縫いつけられているため陰干しなどで湿気を完全に取り除くことが難しく、カビが発生しやすい部分となっています。

しかし、帯芯は見えない場所にあるので、見た目ではカビが生えているのか判断しづらいでしょう。

帯芯がカビている場合は、帯芯を取り出して洗い張りやカビ取りを試してみましょう。

それでもしつこくカビや汚れ、臭いが残る場合は、帯芯を取り替えるしかありません。

帯芯取り替えは、材質などの違いから価格に幅があり、帯芯と作業の代金を合わせて4,000円〜8,000円程度です。

カビが発生する前に知っておきたい予防法

ここまでカビが発生した時の対策についてご紹介してきましたが、着物のカビ対策で最も重要なのは、カビが発生しないように予防策を講じることです。

そして、カビの発生を予防する上で最も重要なのは、着物を湿気に晒さないことです。

ここでは、ご自宅でできる着物の湿気対策についてご紹介します。

着物を脱いだら収納する前に陰干しする

着用した直後の着物は、汗や空気中の湿気を多く含んでいます。

そこで、桐箱などに収納する前に必ず、風通しの良い室内で半日ほど陰干しをしましょう。

直射日光は着物の変色を導く恐れがあるため、陰干しにしてください。

その際、着用後の着物に埃や皮脂などが付着していると、カビのエサになってしまう場合があります。

また、シミがついたまま保管してしまうと、時間の経過とともにシミが定着して落ちにくくなってしまいます。

外出後は着物をハンガーにかけ、汚れやシミがないか確認した後にブラシなどで表面のホコリを取り除きましょう。

自分で対応するのが難しいような激しい汚れは、陰干し後に着物クリーニングに出すようにしてください。

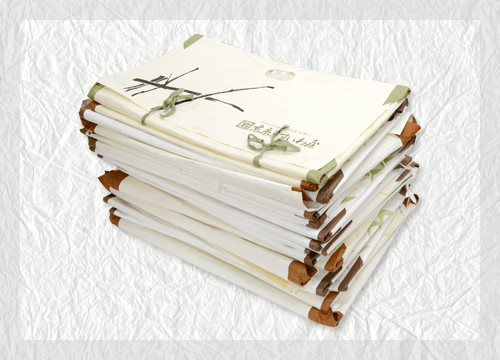

たとう紙に包んで保管する

着物の保管というと桐たんすへの収納が一般的ですが、桐たんすは高価なものです。

比較的安価に手に入る、プラスチックの衣装ケースなどでも着物を保管することは可能です。

また、着物を収納する際には必ずたとう紙に包むようにしてください。

ただし、たとう紙を長く使っていると、湿気を吸ってふにゃふにゃになったり、黄ばんできたりします。

たとう紙の変形・変色は、たとう紙が劣化しているサインです。

たとう紙の汚れや黄ばみは着物に付着して、汚れを着物本体にも移してしまうことがありますので、定期的に交換しましょう。

除湿剤やすのこを使う

着物を保管する際には、着物を収納するたんすや衣装ケースの中と部屋の、両方の湿度を管理しましょう。

部屋の湿気対策には据え置きの除湿剤や除湿器を、たんすや衣装ケースの中にはシート状の除湿剤を使うと便利です。

その際、着物に直接触れると変色等の原因になるため、除湿剤はたとう紙の上に設置するなど置き場所に注意してください。

また、除湿剤は長く使っていると効力が薄れてきますので、定期的にチェックして取り替えるようにしましょう。

説明書に、有効期限の目安や交換のタイミングの確認方法が記してあるはずです。

プラスチックの衣装ケースを使う場合、底の部分に湿気が溜まりやすい点に注意してください。

例えばケースの底に、数センチの高さを持つすのこを敷いて、その上に着物を乗せていくと良いでしょう。

加えて、高さのあるすのこであれば、下に除湿剤を入れておくこともできます。

年に2〜3回虫干しをする

着物や帯の生地に湿気がこもるとカビの原因となるので、定期的な「虫干し」をおすすめします。

虫干しとは、衣類や書物などを保管場所から出して外気に晒す、日本の昔ながらの習慣です。

天気が良い日を選び、梅雨明けや初秋など、湿気の少ない時期を選んで年に2〜3回程度行うと良いでしょう。

着物は着物用ハンガーに掛け、風通しの良い日陰に干します。

帯の場合には、帯を解して帯芯の状態で虫干しすると、より根本的なカビ予防となります。

虫干しにおすすめのタイミングは?

虫干しを行なうには、比較的湿気の少ない以下の時期が良いとされています。

・7月下旬~8月頃(土用干し)

・10月下旬~11月頃(虫干し)

・1月下旬~2月頃(寒干し)

これらの時期で、晴れが2日続いた日の翌日が最も虫干しに良いとされています。

雨が降った翌日などは外気が湿気を含んでいるため、虫干しには向きません。

また、朝と夕方の時間帯は1日の中で比較的湿気が多いことから、最も効果的な時間帯は10~15時の間とされています。

こまめに換気する

虫干しは手間が少しかかりますが、換気ならば普段から比較的手軽に実践できます。

昔の木造住宅に比べて現在の家屋は密閉性が高いため、湿気がこもりやすくなっています。

着物を保管しているたんすやケースを開け、窓も開けて、換気するだけでもカビ予防に効果があります。

普段から着用する

日常的に着物を着用することが、最も有効なカビ対策になります。

喪服は頻繁に着るものではありませんが、訪問着などは結婚式などのセレモニー以外にも観劇やお食事などの気軽な機会や、振袖ならお正月の初詣などにも着てみてはいかがでしょうか。

着ることで外気に晒されるので、湿気が溜まらずカビ予防になります。

もちろん、着用後の陰干しは忘れずに行うようにしましょう。

着物の収納には桐たんすが最適

着物を収納する場所としては押し入れや衣装ケースなどもありますが、やはり最も適しているのは桐たんすです。

桐には湿気を吸収し、中の湿度を調整する機能があります。

また、桐にはパウロニン・セサミン・タンニンなどの害虫の嫌う成分が含まれているため、虫よけ効果の面でも優秀です。

桐たんすの効果をさらに高めるためには、以下のような工夫が考えられます。

引き出しの中の収納量に注意

桐たんすなどに着物を収納する際には、引き出しの中の収納量に注意してください。

引き出しの中に着物を入れすぎると空気の流れが悪くなり、湿気がこもりやすい環境ができます。

着物を収納する際はスペースにゆとりを持たせましょう。

使用する段を工夫する

湿気やホコリは下にたまりやすい性質があります。

そのため桐たんすの中でも、特に1階に置く場合には、最も下の段には比較的湿気が溜まりやすくなってしまいます。

そのため、普段あまり使わない着物で、引き出しの開け閉めが少なくなると予想されるものは上の段に収納するのがおすすめです。

反対に、普段使いの着物は出し入れも多く、中の空気を入れ替えることができるため、下の段に収納するとよいでしょう。

たんすのまわりに空気の通り道を確保する

湿気は下にたまりやすいため、桐たんすを置くなら2階以上がおすすめです。

しかし、それが難しい場合もあるでしょうから、たんすのまわりに空気が通るように置き方を工夫してあげましょう。

具体的には、タンスを壁から5cmほど離すと空気の通り道ができ、湿気がこもりにくくなります。

たんすのカビにも注意

たんすに入れた着物にカビが発生してしまっている時には、タンスの中にもカビが発生している可能性があります。

その場合には、タンスの中のカビも除去する必要があります。

タンスのカビを取り除くには、まずは着物を全て出し、アルコールを含ませたティッシュペーパーで引き出しの中を拭きます。

その後、引き出しを完全に乾燥させてから着物を元に戻しましょう。

カビは目に見えない場合も多いので、引き出しのすみずみまで拭き切るのがポイントです。

着物をクリーニングに出す際のポイント

黄カビなど自宅で取り切れないカビの場合には、クリーニング店を利用するのも1つの手です。

そして、カビが生えている着物をクリーニング店に出す際には、注意点がいくつかあります。

大切な着物をより綺麗にするために、知っておきたい3つのポイントをご紹介します。

ドライクリーニングではカビは取れない

基本的に洋服などに行われるドライクリーニングは、揮発性がある石油系溶剤を使って衣類を洗う手法を取ります。

目的としては衣類のカビ汚れを落とすものではなく、日常的な汚れを取るための技術です。

そのため、カビ汚れがある品物は、ほかの衣類への汚染を懸念して断られることもあるようです。

また一般的なドライクリーニングは、洋服に対するクリーニング技法であり、和服(着物)のクリーニング工程とは異なります。

着物は素材も繊細で、ドライクリーニングを行なうと化学変化を起こして生地を傷めてしまう可能性もあります。

着物専門のクリーニング店に依頼するのがおすすめ

着物をクリーニングに出す場合には、一般的な洋服のクリーニング店ではなく、着物専門のクリーニング店に依頼するのがおすすめです。

着物専門のクリーニング店であればドライクリーニングのように着物を傷めてしまうことなく、カビを取り除いてくれるでしょう。

専門業者のクリーニングであれば、自宅での処置では取り除くことの難しい、目に見えない着物の奥のカビも取り除くことが可能です。

カビは素材の奥まで根を張ってる場合もありますから、そういったカビを根元から取り除くには着物専門のクリーニング店に依頼するのがおすすめです。

カビがひどい場合は染色補正も必要

着物に生えたばかりの白カビであれば、払うか虫干しなどの対処できれいにすることができます。

ただし、覚えのない食べこぼしや汗ジミなどにカビが繁殖し、シミになってしまうケースがあります。

このようなシミに対しては、染み抜きを行なったのち、染色補正を行なうことも一案です。

染色補正とは、着物の染の技法を使って、生地の変色部分に色修正を施す技術です。

着物のカビ汚れをきれいに落とし、かつ限りなく元に近い状態に戻してもらいたい場合は、染色補正ができる店に頼むと良いでしょう。

さらに仕上がりの質を上げたければ、国家資格である「染色補正技能士」がいるクリーニング店を探してみてください。

カビの生えた着物は買い取ってもらえる?

着物を買取に出そうと思っても「カビが生えてしまった着物が売れるだろうか…」と心配になってしまうかもしれません。

しかしそんな場合でも、まずは試しに着物買取業者の査定に出してみることをおすすめします。

確かにカビが広範囲にあると買取が難しい場合も多いのですが、「着物の価値が高く、カビの点を差し引いても買取価格がつく」という可能性もあります。

そのためにも、着物の価値をしっかりと見極められる、着物の専門知識と買取実績を持った買取業者に依頼するのが良いでしょう。

着物買取なら全国で買取実績豊富なバイセルへ

着物の買取をお考えなら、ぜひ着物買取のバイセルにお任せください。

バイセルは着物を中心に日本全国で買取サービスを提供し、たくさんのお客様・リピーター様からご指名をいただいてまいりました。

その結果、2015~2022年の累計で2,700万点以上の買取実績を積み上げることができました。

バイセルの査定士は、高い専門知識と豊富な査定経験を生かして、着物1点1点の価値を正確に鑑定します。

バイセルでは状態の良い着物だけでなく、古い着物やカビの発生してしまった着物、シミやシワのある着物でも、シワのついた着物なども各種手数料無料で査定いたします。

ぜひ1度バイセルの無料査定をお試しください。

より詳しい情報を知りたい方はこちら

着物買取をもっと見る

着物が大量にあるならバイセルの出張買取がおすすめ

カビの発生してしまったものも含め、着用しなくなった着物が何枚もあるというケースもあると思います。

着物は長期間着用しないまましまっていると、湿気が溜まってカビや汚れが広がってしまう恐れがあります。

そこで、着物の保存状態が悪くならないうちにまとめて査定してもらうというのも1つの手です。

そんな時におすすめしたいのが、日本全国への出張に対応している、バイセルの出張買取サービスです。

バイセルの査定士がお客様のご自宅等へ伺うため、着物が大量にある場合でも買取店まで持ち運ぶ手間がありません。

バイセルでは出張費・査定料・キャンセル量など、出張買取に関わる手数料がすべて無料となっておりますので、ぜひお気軽にお試しください。