煎茶道具の買取相場はどれくらい?高く売れやすい種類や特徴をご紹介

煎茶道具は、茶葉に湯を注いで淹れる煎茶や玉露などを喫する煎茶道に使われる道具です。

急須・茶碗・茶壺など様々な種類がある煎茶道具には骨董品として人気の高いものも多いです。

とくに制作年代の古いものや有名作家の手掛けたものなどには、高い買取価格がつくケースもあります。

本記事では、煎茶道の概要から煎茶道具の種類、煎茶道具の買取相場や高く売れやすいものの特徴、より高く買取してもらうために知っておきたいポイントなどをご紹介します。

※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。

目次

煎茶道と煎茶道具

煎茶道(せんちゃどう)は日本の茶道の一種で、粉末にした抹茶を用いる「抹茶道」(いわゆる「茶道」)に対し、茶葉に湯を注いで淹れる「煎茶」や「玉露」などを楽しむ喫茶の作法です。

そして煎茶道具とは、煎茶道で使用する道具のことです。

煎茶道の歴史は江戸時代初期、中国から渡来した僧侶である隠元禅師(いんげん 1592-1673)が、黄檗宗(おうばくしゅう)とともに煎茶を伝えたことで始まりました。

そのため、隠元禅師は日本における煎茶道の開祖とされています。

江戸時代中期には、黄檗宗の僧である売茶翁(ばいさおう)が、誰でも公平にお茶を楽しむ「清風の茶」の思想を提唱しました。

この思想によって煎茶の精神的な基盤が築かれ、売茶翁は煎茶道の「中興の祖」と言われています。

そして江戸時代末期には、田中鶴翁(たなかかくおう 1782-1848)や小川可進(おがわかしん 1786-1855)といった煎茶家が登場し、体系化された芸道として確立されていきます。

現在は一般社団法人全日本煎茶道連盟に31の流派が加盟しており、流派独自に活動しています。

煎茶道と抹茶道の違い

煎茶道と抹茶道は喫するお茶自体が違うのに加えて、茶の淹れ方や精神性などにも相違があります。

表で比較してみましょう。

| 煎茶道 | 抹茶道 | |

|---|---|---|

| お茶 | 煎茶や玉露などの茶葉を用いる | 粉末の抹茶を用いる |

| 淹れ方 | 急須や宝瓶に茶葉を入れ、湯を注いで抽出する | 茶碗に抹茶と湯を入れ、茶筅で点てる |

| 精神性 | 形式よりも「無為自然」といった老荘思想や自由な精神性を重んじる傾向がある | 厳しい修行や「わび・さび」といった精神性を重視する |

| 道具 | 急須、宝瓶、湯冷まし、煎茶碗、茶托、茶心壺、涼炉など独特の道具を用いる 茶碗は小さめの磁器製が多い | 茶碗、茶筅、茶杓、棗、釜、柄杓などを用いる 茶碗は大きめの陶器製が多い |

抹茶道と比較すると、煎茶道はよりカジュアルに、お茶そのものの味わいや香り、季節や空間との調和を楽しむ文化だと言えるでしょう。

煎茶道具について

煎茶道具は流派によっても使用されるものが異なるなど、その種類は多岐にわたります。

ここでは、用途別に茶道具の種類を簡単にまとめてみましょう。

- 〈喫茶に直接関わる道具〉

- ・急須(きゅうす)、宝瓶(ほうひん)…茶を淹れるための道具

- ・煎茶碗(せんちゃわん)、茶盃(ちゃはい)…煎茶を飲むための器

- ・茶托(ちゃたく)…煎茶碗を置くための台

- 〈湯を沸かす道具〉

- ・涼炉(りょうろ)、瓶掛(びんかけ)…湯を沸かすためのコンロのような道具

- ・ボーフラ、湯罐(ゆかん)…涼炉にかけて湯を沸かすための湯沸かし器

- ・罐座(かんざ)、瓶敷(びんしき)…沸騰した湯沸かしを涼炉から降ろして置くための敷物

- ・湯冷まし…沸騰したお湯を適温に冷ますための器

- 〈その他〉

- ・茶心壺(ちゃしんこ)、茶壺(ちゃこ)、茶入(ちゃいれ)…茶葉を保管するための容器

- ・仙媒(せんばい)、茶合(さごう)、茶則(ちゃそく)、茶量(ちゃりょう)…茶葉を急須に移す際に用いる道具

- ・水注(すいちゅう)、水差し(みずさし)…煎茶を淹れるための水を入れておく容器

- ・建水(けんすい)、滓盂(しう)…茶碗を温めたり、急須を洗ったりした湯を捨てるための容器

- ・巾筒(きんとう)、巾盒(きんごう)…茶巾(煎茶碗や急須を拭く布)を入れておく筒状または箱状の容器

- ・袱紗(ふくさ)…茶心壷や仙媒を拭う布

- ・茶具褥(さぐじょく)…煎茶道具を飾る際に下に敷く布

- ・器局(ききょく)…煎茶道具一式を収納する扉付きの箱

- ・茶櫃(ちゃびつ)…煎茶道具一式をまとめて入れておくための蓋つきの容器

- ・烏府(うふ)、炭斗(たんとう)…炭を入れておくための容器

- ・火箸(ひばし)、火斗(かと)…炭を扱うための道具

- ・羽箒(はぼうき)…炉の灰を掃いて清める道具

- ・炉屏(ろびょう)…煎茶の席に置く屏風状のつい立て

これらの道具は、それぞれが煎茶道の美意識や作法に沿って選ばれ、茶席全体で統一された世界観を作り出します。

煎茶の買取相場は?種類ごとにご紹介

上述したように、煎茶道具には細かく分けると数多くの種類があります。

ここでは、急須、茶碗、茶入、茶托、茶杓、香炉といった代表的な煎茶道具について、種類ごとの買取相場をご紹介します。

ただし、煎茶道具の買取価格は保存状態・作者・制作年代などの条件によっても変動します。

ご紹介する買取相場は実際の金額を保証するものではありません。

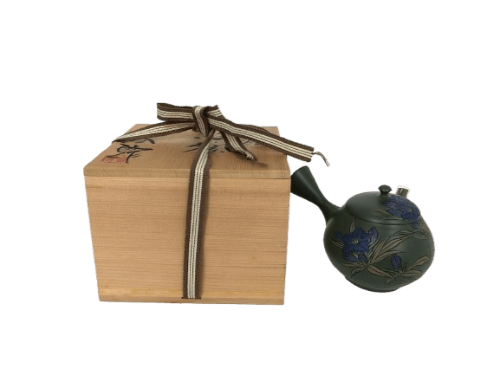

急須

急須は、愛知県の常滑焼(とこなめ)と三重県の萬古焼(ばんこ)が有名です。

買取相場は在銘や共箱があると数万円になる場合がありますが、常滑焼の名工である吉川雪堂の作品だと数十万円の値がつくことがあります。

煎茶道具の中で急須は重要なアイテムです。有名な急須だと朱泥(しゅでい)、萬豊順記、三友居、恵孟臣などの中国製や、木米(もくべい)、道八(どうはち)、竹泉などの日本製があります。

茶碗

煎茶で使う茶碗は、抹茶の色が見えるように白色が主流です。

サイズは小さめが玉露用で、大きめが煎茶用に分けられます。

また、茶碗は唐物、高麗物、和物が多いです。

買取相場は中国・明時代の末期に焼かれていた古染付(こそめつけ)が高い傾向にあり、作家の在銘や共箱があれば数万円前後で売れる可能性があります。

茶入

茶入とは濃茶用の抹茶を入れる容器です。

唐物と美濃焼の瀬戸茶入れが有名で、唐物の茶入れは容器の形によって、茄子(なす)、肩衝(かたつき)、大海(だいかい)、驢蹄(ろてい)などに分類されています。

買取相場は、無形文化財「彫漆」保持者に認定された音丸耕堂などの作品だと、数万円から数十万円になる可能性があります。

茶托

茶托(ちゃたく)とは、煎茶の茶碗を乗せる台です。

茶托があると、茶を提供するときに飲み口に触れずに済みます。

素材は銀、錫、銅、竹、木などで作られ、形は小判形や丸形などがあります。

茶托は5枚1組で売られていることがほとんどで、同じ種類の茶托を売るなら全て揃えておきましょう。

買取相場は数千円から数万円が多く、明治時代の金工師・泰蔵六(はたろくぞう)の作品などは高値の傾向があります。

茶杓

茶杓(ちゃしゃく)は、茶器から抹茶をすくって茶碗に入れるときに使います。

茶杓には作品名と作家名が書いていないので、査定では付属品を提示しましょう。

箱に有名作家や有名茶人の書付があると、高く買取されやすくなるでしょう。

香炉

香炉は仏具の一つですが、日本では茶道において茶室を清めるために使われていました。

茶の湯では床の間に飾る香炉が美術品として評価されるようになり、酒井田柿右衛門、今泉今右衛門、吉田美統、諏訪蘇山、板谷波山、富本憲吉などの有名作家の作品は価値が高いとされています。

有名作家の作品なら数万円~数十万円で売れる可能性があるでしょう。

茶具褥

茶具褥(さぐじょく)は煎茶席の道具の下に敷きます。

畳の横幅よりも短く、縦は60cmほどが一般的です。

素材は木綿、麻、毛織物などが使われています。

買取価格は、保存状態やデザインなどに左右されます。

涼炉

涼炉(りょうろ)はコンロのことで、湯を沸かす道具です。

涼炉は高さが24cm前後、胴の太さは12cm前後がよく使われています。

「風門(ふうもん)」という風抜きのために穴が開いており、風門から風を送って炭火を起こします。

買取価格は、製作年代・素材・作者・保存状態などに左右されます。

羽箒

羽箒(はぼうき)は、炉の灰を掃いて清めるために使います。

ほうき部分には鶴、鷹、鷲、野雁など多用されますが、キジの一種である青鸞(せいらん)の羽は価値が高いです。

また、柄の部分には籐や竹の皮で巻かれています。

特に象牙や陶磁器などの高価な素材も使われ、象牙の場合は買取相場は高くなる可能性があるでしょう。

炉屏

炉屏(ろびょう)は、煎茶の席に置く屏風状のつい立てです。

細い竹を不規則に組んだものや、桐を使った二つ折りのものや、宗匠、画家、絵付師などによる書画が描かれたものもあります。

買取価格は、保存状態・作者・書画の内容などに左右されます。

水指

水指(みずさし 「水差し」とも)は茶釜へ水を足したり、茶碗を洗うための水を入れる容器です。

買取価格は、製作年代・作者・保存状態などに左右されます。

茶合

茶合(さごう)は、茶の葉を量って急須に入れる道具です。

長さは12~15cmほどが多く、材料は竹、木、金属、象牙などが使われています。

茶合には竹の裏面に漢詩を刻むなどの細工が施されています。

買取価格は、素材・保存状態・作者などに左右されます。

袱紗

袱紗(ふくさ)は、茶心壷(茶葉を入れる器)と仙媒(せんばい:茶さじ)を拭うのに使われます。

素材は絹や木綿が多く、色やサイズは流派によって変わります。

買取価格は、素材・保存状態などに左右されます。

茶巾入れ

茶巾入れは、茶碗を拭くときに使う茶巾を入れる容器です。

フタのついているものを巾盒(きんごう)、フタがなくて筒状のものを巾筒(きんとう)と呼びます。

買取価格は、素材・保存状態・作者などに左右されます。

※上記は参考価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。

※ご査定時の市場状況、在庫状況により買取価格が変動する場合ございます。

※お買取相場の価格は人気の高い作品で、保存状態も良かった場合を想定しています。お品物の状態によって価格が大きく変わる場合がございますのでご了承ください。

お持ちの煎茶道具の具体的な価値については、バイセルの無料査定でお確かめください。

高く買取されやすい煎茶道具の特徴とは?

煎茶道具には骨董品買取市場で人気の高いアイテムもあり、ものによっては高く買取される可能性もあります。

では、煎茶道具の中でも高い買取価格が付きやすいのはどのような特徴のものでしょうか。

高価買取されやすい煎茶道具の特徴には、以下のようなものがあります。

- 制作年代の古い朝鮮製や中国製の煎茶道具

- お稽古用ではなく茶会用の煎茶道具

- 有名作家が手掛けた煎茶道具

制作年代の古い朝鮮製や中国製の煎茶道具

煎茶道は抹茶道に比べて歴史が新しく、芸道としての発展も遅かったため、江戸時代には日本製の煎茶道具は多くありませんでした。

そのため、煎茶の歴史の初期には、中国で焼かれた「唐物」や朝鮮半島で焼かれた「高麗物」の線茶道具が主流でした。

唐物で有名なものとしては天目茶碗(てんもくちゃわん)・珠光青磁(じゅこうせいじ)・景徳鎮(けいとくちん)・呉須赤絵(ごすあかえ)などが、高麗物には井戸茶碗(いどぢゃわん)・粉青沙器(ふんせいさき)などがあります。

このような有名な唐物・高麗物で、古い時代に作られた煎茶道具は希少価値が高く、骨董品買取市場でも高く買取されやすい傾向があります。

お稽古用ではなく茶会用の煎茶道具

煎茶道具は大きく分けて、お稽古用と正式なお茶会用の2つがあります。

お稽古用は大量生産された安価な品物が多く、買取に出してもそれほど高い価値はつかないものが多いでしょう。

反対に、正式なお茶会用の煎茶道具には有名作家が手掛けた1点物など、骨董品価値が高いものも多くあります。

また、銀や象牙といった高級素材が使われている場合が多いのも正式なお茶会用の煎茶道具です。

そのため、正式なお茶会用の煎茶道具の方に高い買取価格がつくケースが多くなっています。

有名作家が手掛けた煎茶道具

煎茶道具には、急須や茶碗など様々な種類があります。

種類に関わらず人間国宝や伝統工芸品に認定されている作家が手掛けたもの、煎茶道の家元が職人に依頼して誂えたものなどは買取市場でも人気が高く、高価買取されやすいと言えるでしょう。

骨董品買取で高値になりやすい煎茶道具の作家としては、以下のような人物がいます。

| 田辺竹雲斎 | 前田竹房斎 | 早川尚古斎 | 和田和一斎 |

| 飯塚琅玕斎 | 飯塚鳳斎 | 鈴木玩々斎 | 千家十職 |

| 青木木米 | 永楽善五郎 | 大樋長左衛門 | 北大路魯山人 |

| 近藤悠三 | 酒井田柿右衛門 | 清水卯一 | 清風与平 |

| 徳田八十吉 | 三浦竹泉 | 高橋道八 | 三輪休雪 |

| 三輪休和 | 中川浄益 | 金谷五郎三郎 | 秦蔵六 |

| 荒川豊蔵 | 板谷波山 | 今泉今右衛門 | 加藤唐九郎 |

| 金重陶陽 | 加守田章二 | 河井寛次郎 | 富本憲吉 |

このような有名作家の煎茶道具をお持ちなら、、保存状態などの条件によって高く買取される可能性があります。

具体的な価値については、ぜひ1度バイセルの無料査定でお確かめください。

煎茶道具をより高く買取してもらうためのポイント

煎茶道具には、制作年代の古いものや有名作家の作品などを中心に価値の高いものも多いです。

では、煎茶道具を少しでも高く売るためにはどのような点に注意すれば良いでしょうか。

煎茶道具をより高く買取してもらうために知っておきたいポイントをご紹介します。

- 綺麗な状態で保存しておく

- 共箱や鑑定書などの付属品を揃えておく

- 花押や書付があると尚良い

綺麗な状態で保存しておく

煎茶道具をはじめとした骨董品の買取で必ずチェックされるポイントが「保存状態」です。

保存状態の良いもの(制作当時の状態をなるべく保っているもの)は、買取価格が高くなりやすいでしょう。

特に制作年代の古いもので、保存状態の良いものには高い希少性が認められる場合があります。

買取市場でも高い需要がつく可能性があるでしょう。

一方で、傷・欠損・割れがあるなど保存状態が良くないと、その分だけ価値は下がってしまうでしょう。

欠損や割れの原因となるような大きな衝撃を与えないように、保管時には必ず箱に入れておくなど、普段から丁寧に扱うようにしましょう。

また、煎茶道具は木・竹・陶器など自然の素材で作られているものも多いです。

湿気が溜まるとカビが発生してしまう可能性もありますので、水分や汚れが付着した場合にはすぐに拭き取り、風通しが良くて湿気が溜まりにくい場所に保管すると良いでしょう。

共箱や鑑定書などの付属品を揃えておく

有名作家が手掛けた骨董的価値のある煎茶道具は通常、共箱と呼ばれる木の箱に入った状態で世に出されます。

この共箱は骨董品コレクターにとって重要なコレクションの一部です。

付いていることによって買取市場での需要が増し、より高く買取される可能性があるでしょう。

また、鑑定書や保証書は煎茶道具の価値を証明してくれる書類として重要です。

付いていることで買取市場における信頼性が増し、より高く買取してもらえる場合があります。

共箱や鑑定書といった付属品がある場合には、作品本体と一緒に大切に保管しておきましょう。

花押や書付があると尚良い

骨董的価値のある煎茶道具の共箱には、作者や手掛けた茶人の花押(図案化された署名)、茶道具の情報や作品名などを墨書きした書付などが入っている場合も多いです。

こういった情報は煎茶道具の価値を証明してくれるものとして、買取の際にも重要な役割を果たします。

花押や書付があることで「誰が手掛けたどういう煎茶道具であるか」を証明できるため、その信頼性からより高く買取されやすくなります。

煎茶道具を売るなら骨董品の買取実績豊富なバイセルへ

煎茶道具の買取をお考えなら、骨董品の買取実績豊富なバイセルにお任せください。

バイセルは日本全国で骨董品などの買取サービスをご提供し、たくさんのお客様・リピーター様からご指名をいただいてまいりました。

バイセルの査定士は高い専門知識と豊富な査定経験を生かして、急須や茶碗など煎茶道具1点1点の価値をしっかりと見極め、正確に鑑定します。

バイセルの出張買取ならお電話1本、手数料完全無料で日本全国への出張買取に対応しております。

「試しに価値がどれくらいか聞いてみたい」「傷や汚れがあって売れるか不安」といった場合にも無料でご相談いただけます。

ぜひ1度お気軽にお試しください。

より詳しい情報を知りたい方はこちら

骨董品買取をもっと見る

こんなコラムも読まれています

- 茶釜の買取相場は?処分方法や高く売れやすい茶釜の特徴、おすすめの業者とは?

- 香炉買取|買取相場は?高く売るために知っておくべきことを解説!

- 和食器の買取相場!作家もの産地ものは売却先次第で高く売れる?

- ボンボニエールを高く買取してもらうには?人気ブランドや買取のコツを解説

- 瀬戸焼を高く売る3つのコツ!買取相場やおすすめの買取方法も伝授!

- 骨董品を高く売るための4つのコツ!売却時の注意点や買取方法を紹介

- 陶器の買取相場はどれくらい?高く売れやすい陶磁器の特徴と買取のコツ

- 茶碗の買取相場はどれくらい?高く売れる茶碗の特徴や有名作家を解説

- 陶器の価値の見分け方とは?価値の高い陶磁器の特徴や見分け方を解説

- 香道具・香木は買い取ってもらえる!高く売れる特徴や香道具作家をご紹介