弥生時代から続く染色方法「茜染」とは?技術が広まった歴史とは?

日本は古来から草木染がされており、伝統的な染色方法が受け継がれています。

茜染は着物愛好家なら聞いたことがあるかもしれません。

夕焼けのような赤色が特徴の茜染も古来から存在し、今では岩手県の名産品として知られています。

本記事では茜染の魅力と染色方法を簡単にご紹介します。

※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。

茜染とは

茜染は多年生植物のアカネの根から出る赤い染料を使って染める方法です。

アカネは中国、朝鮮半島、日本などで多く採取されています。

茎や葉に細かなトゲがあり、節から根を生やして、大木の根の狭間や岩の多い斜面に引っかけながら育ちます。

茜の種類は日本茜、西洋茜、インド茜の3つがあります。

自生している日本茜は少なく、染料材としてほとんど流通していませんが、西洋茜とインド茜は手に入りやすいです。

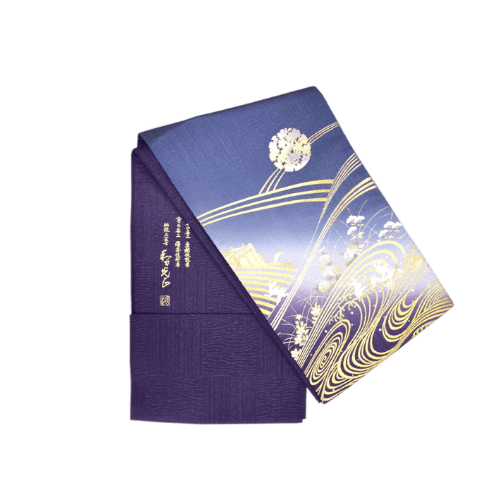

茜染は岩手県で作られる南部絞りの染料に使われています。

栽培と染色技術の高度さから、南部絞りは高価な着物とされています。

茜染めの歴史

古来から伝わる茜染は岩手県の南部藩時代に手厚い保護下で生産され、全国に特産品として広まるようになりました。

一度は途絶えてしまった茜染めの技術ですが、現在は自生している日本茜が見つかったことで再び技術の継承が進み始めています。

茜染めの歴史は弥生時代にまで遡ります。

佐賀県の吉野ケ里遺跡から赤色と紫色に染められた透目絹が発見され、当時から日本茜と貝紫が存在していたようです。

また「魏志倭人伝」には卑弥呼が茜染めの絹布である「絳青縑(こうせいけん)」を、魏の王に献上した物として記述があり、弥生時代の後半には日本茜染めの技法があったことがわかります。

飛鳥時代には文武天皇が即位した700年頃から中央集権国家が成立しました。

官人に付与する位階に相当する服の色を、日本茜を染料として染められたものに制定していました。

平安時代には、飛鳥時代よりも具体的に階位によって定められた服色を定めています。

養老律令の施行細則をまとめた法典「延喜式」によると、染色は全て草木染めで、材料や数量、巻の火力や温度調整の方法が明確に決められていたようです。

平安時代末期には国宝に認定された「赤糸威鎧」が作られました。

この作品は茜で染められた赤糸が使われており、1903年には退色した部分を鉱物染料で補修されています。

しかし染めの技術が継承されず、現在も補修した部分以外は退色したままです。

江戸時代中頃、日の丸が日本の国旗として制定されました。

日の丸部分は筑前茜染めで染められていましたが、現在は決められた色表記によって採食されているため、茜染めの技術は使われていません。

茜は薬草としても重宝されていた

茜染は染料以外にも薬草としても使われているほど、当時の人の生活に馴染んでいました。

茜は古くから薬草として用いられており、浄血や保温、体の活性化といった効果が期待されていました。

他にも月経予防薬や止血の効果ももたらすとされて重宝していたようです。

平安時代には赤ん坊の産着や妊婦の腹巻などにも茜染が用いられてきました。

万葉集にも茜染についての短歌が詠まれているほどです。

茜染の染色方法

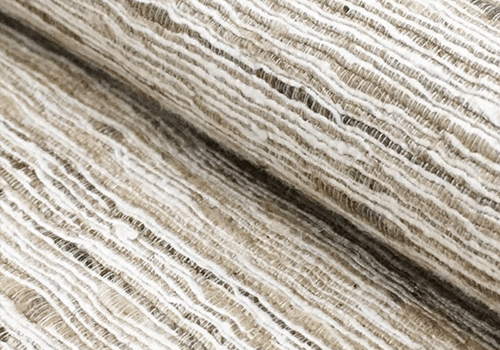

茜染めは職人の手仕事により一つ一つの色彩が異なり、化学染料では出せないでしょう。

夕焼けのように温かくて優しい赤色と、ふわっとした生地の風合いが茜染めの魅力です。

ここでは現代まで受け継がれている伝統的な茜染の染色方法を簡単にご紹介します。

1、茜の根を採取して細かく切む

2、細かく切った根っこを通気性の良い袋に入れて鍋で30分煮込む

3、赤色の泡が出たら取り出す

4、ぬるくなったら袋から茜の値を取り出して、染色液が完成

5、染色液を白い布に漬けて乾かす作業を複数回行う

水を張った鍋に袋を付けると、袋から黄色っぽい色が出てきます。

鍋が沸くまで火にかけ続けることで色が濃くなり、次第に黒っぽい色にまで変色します。

染色液を白い布に漬けて乾かす作業を複数回行って色の濃さを調節します。

より詳しい情報を知りたい方はこちら

着物買取をもっと見る