レコードの歴史はいつから始まった?年表で徹底解説!

現在のレコードシステムの原型が生まれたのは1887年です。

音を記録する装置が開発されたことをきっかけに、録音と再生できる装置が発明され、音質が良くなりノイズが改善されました。

私たちがレコードを聴けるようになるまでに実は有名な発明家も関わっているのです。

本記事ではレコードの歴史を年表にまとめました。

レコードの買取に関するお知らせ

LP盤のみの買取となります。

状態やジャンルによっては、お値段が付かないものもございます。

内容により宅配査定・店舗査定をご案内する場合がございます。

※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。

レコードの歴史

レコードの発祥は1870年代です。

それまで音は紙の上で記録されていましたが、蓄音機の発明によって音を可視化できるようになってからは歴史が大きく変わります。

ここではレコードの黎明期、電気化、ステレオ化、現在に至るまでの出来事を年表とともにご紹介します。

黎明期

レコードの黎明期は1850年代にまで遡ります。

発明家のエドワード・レオン・スコットは、1857年に世界で初めて音を記録するシステム「フォノトグラフ」を開発しました。

ススを塗った豚の毛を振動板に取り付けて、音声を波形として記録するという装置を開発しました。

しかし、音を記録できましたが記録された音を取り出すのみで再生はできなかったので、フォノトグラフの実用化には至りませんでした。

その後、1877年にトーマス・エジソンが世界初の音を記録・再生する装置を開発し、1887年にエミール・ベルリナーが現在の円盤型レコードシステムの原型である「グラモフォン」の開発に成功しました。

「フォノグラフ」は円筒形の蝋管に縦振動の音を刻む方式なのに対して、「グラモフォン」は音の振動を横振動へと変換して円盤に刻む方式です。

円盤型が主流となった理由として、円筒形よりも収納しやすく、量産もしやすい点が挙げられます。

<年表>

| 年代 | 出来事 |

|---|---|

| 1857年 | エドワード・レオン・スコットが音声の波形を記録 |

| 1877年 | トーマス・エジソンが円筒式蓄音機「フォノグラフ」を発明 |

| 1878年 | ユーイングが エジソンの錫箔円筒方式改良型である試作実験が開始 |

| 1879年 | ジェイムス・アルフレッド・ユーイングがシリンダー式蓄音機を組み立て、日本初の蓄音機として東京商法会議所にて披露 |

| 1885年頃 | アレクサンダー・グラハム・ベルは錫箔のかわりに蝋を塗ったグラフォフォンを開発 |

| 1887年 | エミール・ベルリナーが円盤型蓄音機「グラモフォン」とSPレコードを発明し、特許を取得 |

| 1889年 | 鹿鳴館にて「グラフォフォン」が初公開 |

| 1891年 | 国産第1号となる蓄音機を中条勇次郎が製作 |

| 1894年 | 硬質ゴム板を使用してプレスによる製造方法にてレコードの大量生産に成功した |

| 1897年 | シェラックを原料とする本格レコードの生産を開始して早くも大衆商品としての地位を築きつつありました |

電気化

1920年代に入ると、ピックアップや真空管アンプ(増幅器)などを備えた電気式蓄音機が実用化されました。

1924年にはウェスターンエレクトリック社のH.C.ハリソンが、レコードの電気録音法の特許を取得しました。

これまでの機械録音から電気録音へ変わったことでレコードの音質は大幅に改善され、再生できる音域も広がりました。

<年表>

| 年代 | 出来事 |

|---|---|

| 1902年 | 米国コロムビア・フォノグラフ社が円盤型レコードの販売を開始 |

| 1903年 | 銀座に店をかまえる「天賞堂」が、日本で初めて円盤型のレコード盤を輸入 |

| 1910年 | 「天賞堂」が米国コロムビア・フォノグラフ社から両面盤レコードを輸入 |

| 1920年 | 著作権法の改正により、レコードの著作権が確立 |

ステレオ化

1948年には世界で初めてのLPレコードが発売されました。

レコードの原料がシェラックからポリ塩化ビニールへと発展したことにより、長時間の録音や細密な記録ができるようになりました。

さらに、レコード独特のスクラッチノイズも軽減されました。

<年表>

| 年代 | 出来事 |

|---|---|

| 1948年 | 米国コロムビア・レコードから世界初の市販LPレコードが発売 |

| 1949年 | 米国ビクターからEPレコードが発売 |

| 1951年 | 日本コロムビアが国内で初めてLPレコードを輸入発売 |

| 1953年 | 8月から国産初のLPレコードが発売 |

| 1954年 | 日本ビクターが国内初のEPレコードを発売 |

| 1958年 | 6月に米国のRCAビクター、8月に日本ビクターがステレオレコードを発売 |

| 1963年 | SPレコードの生産終了 |

| 1970年 | 4チャンネル・レコードが発売 |

現在

1980年代にCDが発売されてからレコードの生産量は減少していきましたが、2009年頃からレコードの人気が再燃しました。

現在はアナログレコードの専門店もできるほど人気が高まっています。

一般社団法人日本レコード協会の統計によると、2022年のレコード生産枚数は213万3,000枚にもおよびます。

参考:音楽ソフト 種類別生産数量推移|一般社団法人日本レコード協会の統計

<年表>

| 年代 | 出来事 |

|---|---|

| 1980年代初頭 | レンタルレコードが短期間で普及 |

| 1986年 | CDがLPレコードの国内生産枚数を追い抜く |

| 2020年 | アメリカでLPレコードがCDの売上を上回る |

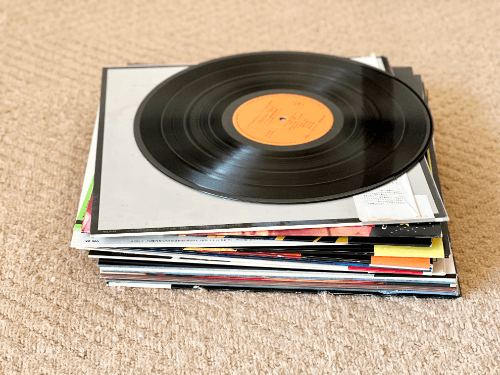

レコードの種類

レコードは1877年から現在に至るまで「SP」「LP」「EP」の3つが生まれました。

ここでは、それぞれの特徴を表にまとめました。

| 回転数 | 大きさ | 収録時間 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 33回転(LP盤) | 30cm | 片面30分 | 1分間に33回転する、収録時間が一番長い、現在広く流通されている |

| 45回転(EP盤) | 約17cm | 片面7〜8分 | 1分間に45回転する |

| 78回転(SP盤) | 25cmか30cm | 片面4〜5分 | 1分間に78回転する、収録時間が一番短い、生産終了していて希少性がある |

LP

LP盤は1948年にアメリカで発売され、現在のレコードの主流となっています。

サイズはSP盤と同じく直径12インチ(30cm)、収録時間は片面30分、1分間に33回転の速度で再生します。

素材はポリ塩化ビニール製で、丈夫で軽いです。

EP

EP盤は1954年に日本ビクターから初めて発売されました。

サイズが約17cm(7インチ)、収録時間は7~8分、1分間に45回転の速度で再生します。

SP

SP盤はレコードの初期の1887年に誕生し、1963年まで生産されていました。

サイズは直径12インチ(30cm)、収録時間は4〜5分、1分間に78回転の速度で再生します。

SP盤は電気を使わずに蓄音機で聞くレコードなので、音を流すには電気再生できる専用プレイヤーと針が必要です。

価値を保つためのレコードの保管方法

レコードは薄くて割れやすいので、丁寧に扱わないと変形やカビの原因になります。

少しでも価値を下げないために保管方法には注意しましょう。

直射日光を避け湿度に注意して保管する

レコードは日光に当たり続けると、変形やジャケットの色焼けの原因になります。

また、湿度が高いと結露が発生してカビになる場合もあります。

レコードは日光が当たらない、湿度が低い場所に収納するのが最適です。

レコードは重ねずに立てて保管する

レコードは必ず垂直に立てて保管しましょう。

上に積み重ねる、斜めに何枚も立てかけるとレコードの重みで歪みや割れが生じる場合があります。

さらに、風通しが悪くなる分、ジャケットにカビが出てしまう可能性もあります。

外袋に入れて保管する

レコードの価値を保ちたいなら、ジャケットを外袋に(OPP袋)入れて保管しましょう。

袋に入れることでホコリや汚れの付着を防げます。

外袋はレコード専門店や通販サイトなどで購入できます。

聴かないレコードをお持ちの方はバイセルにお任せください

レコードやプレイヤー、スピーカーなどを買い替えたい方は、豊富な買取実績を持つバイセルにお任せください。

バイセルは以下3つの買取方法を提供しています。

・出張買取

・宅配買取

・持ち込み買取

査定結果に納得できない場合は、無理に買取を行いません。

安心してご利用ください。

出張買取

出張買取では利用者の予定に合わせて、最短翌日の訪問ができます。

売りたいレコードの枚数が多い方は、自宅で売買できる出張買取がおすすめです。

出張買取は査定に関わる手数料が無料で、買取金額をその場でお支払いします。

離島を除いて全国どこでも出張可能です。

宅配買取

宅配買取はレコードをバイセルが送付する箱に入れて送るだけで売却できます。

集荷を行なっているので、自宅にいながら査定申し込みから振込まで完了できます。

送料と宅配キットはバイセルが無料で提供しています。

査定に出すために自分で面倒な準備をする必要がありません。

持ち込み買取

持ち込み買取はバイセルの店舗でレコードを査定します。

バイセルの店舗は駅から徒歩圏内にあり、外出のついでに立ち寄れます。

個人情報が漏れないように個室で査定ができるので安心です。

相談だけの利用も歓迎です。