中国陶器の価値とは?歴史や時代別の特徴、有名な種類、高価買取のポイントを解説

「中国陶器の価値ってどのくらいあるの?」

「高く買い取ってもらえる中国陶器の種類は?」

このような疑問をお持ちではないでしょうか。

中国陶器は長い歴史のなかで様々な特徴のものが作られ、骨董品買取市場で高く売れるものも多く存在します。

本記事では、中国陶器の時代ごとの特徴や代表的な種類、名窯と呼ばれる有名な窯、買取相場や高価買取されやすい中国陶器のポイントなどを解説します。

※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。

「バイセル」の査定士として、月間120件以上の査定、年間では1,000件以上のお客様対応の実績があります。豊富な経験をもとに 12カテゴリ、19品目と幅広い知識を有しています。その中でも着物・ブランド品の査定が得意です。 また、多数のメディアに出演させていただいた経験もあり、様々な角度からリユース業界に貢献したいと思っています。当記事のお品物へのご相談がございましたら、バイセルへお気軽にお申し付けください!

目次

中国陶器の歴史と特徴

中国陶器の歴史は非常に古く、1万年前頃には原始的な土器が焼造されていたことが分かっています。

そして、王朝がたびたび交替する中でも中国陶器の伝統は守られ、一貫した陶磁器史を形成しています。

ここでは、中国の陶磁器史を5つの時代に分け、それぞれの時代の陶磁器の種類や特徴についてご紹介します。

- 新石器時代

- 唐時代

- 宋時代

- 明時代

- 清時代

新石器時代

中国陶器の歴史は、10,000年以上前である新石器時代から始まったと言われています。

新石器時代は彩陶文化とも呼ばれており、赤っぽい陶器の素地を磨いて酸化マンガンや代赭石(たいしゃせき)で焼いた「彩文土器(さいもんどき)」が代表的です。

彩文土器は「仰韶土器(ぎょうしょうどき)」や「アンダーソン土器」と呼ぶ場合もあります。

彩文土器は陝西(せんせい)や河南(かなん)一帯で誕生し、その後黄河流域や台湾にも広がりを見せました。

唐時代

唐時代を代表する陶器は「唐三彩」で、以下の3色もしくは4色を使用しているのが特徴です。

- 黄

- 緑

- 白

- 藍色 ※場合によっては使用しない

唐三彩は主に副葬用として作られ、器物のほかにも動物や人形など、多くの種類が存在します。

実際に洛陽周辺や長安の王侯貴族などの墓から見つかっており、死者の埋葬時に使用されていたことが分かります。

また唐時代末期には「越州窯(えっしゅうよう)」が誕生し「秘色(ひそく)」と呼ばれるオリーブ色の青磁が流通。

越州窯は日本や朝鮮半島にも影響を及ぼしました。

宋時代

宋は、中国陶器の黄金時代とも言われています。

多くの名品が誕生し、以下の5つは「宋の5大名窯」と呼ばれています。

- 定窯(ていよう)

- 鈞窯(きんよう)

- 官窯(かんよう)

- 汝窯(じょよう)

- 哥窯(かよう)

特に希少価値が高いのは「汝窯」です。

汝窯は華北にあった宮廷用の青磁を焼いていた窯を指し「雨過天青(うかてんせい)」と呼ばれるほどの美しさが魅力です。

しかし稼働期間は20年ほどで、世界でも数十点しか見つかっていません。

明時代

明は、宮廷用の陶磁器が多数作られた時代です。

中国最古かつ最大の名窯である「景徳鎮窯(けいとくちんよう)」を中心とし「青花」や「五彩」などの絵画的な加飾を施した陶器が人気を集めました。

また釉下彩(ゆうかさい)の青花と、上絵付けの色絵を合わせて作られた「豆彩」も人気作品の1つです。

豆彩は完成度の高いもの以外はすべて破棄していたため現存する作品が少なく、希少価値が高いことで知られています。

清時代

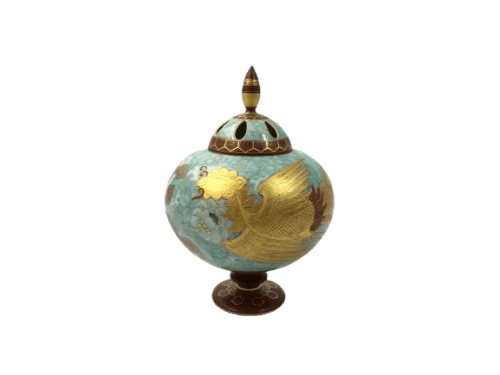

清は技術の進歩によって新たな色釉(しきゆう)が開発され、中国陶器の頂点ともいえる時代です。

新時代は「粉彩」と呼ばれる七宝の技法を用いて作られた陶器が多く見られます。

粉彩は石英の粉末と鉛を混ぜ、多くの色料を用いて器面に絵を書けるのが特徴です。

宮廷画家が絵付けを担当しており、中国陶器の中でも圧倒的な存在感と鮮やかな色合いで多くの人々を魅了しています。

中国陶器の代表的な6種類

中国陶器の代表的な種類としては、以下の6つがあります。

- 青磁(せいじ)

- 白磁(はくじ)

- 景徳鎮(けいとくちん)

- 唐三彩(とうさんさい)

- 釉裡紅(ゆうりこう)

- 鉄釉陶器

それぞれの特徴を解説します。

青磁(せいじ)

青磁(せいじ)は、青磁釉(せいじゆう)を施した磁器で、色は淡いブルーやグリーンのものが多いです。

碧玉(へきぎょく)や翡翠(ひすい)に似ているため、唐時代以降は知識人や上流階級の貴族から愛されてきました。

青磁の特徴は、貫入(かんにゅう)と呼ばれる細かいヒビです。

淡いブルーやグリーンの美しい色合いとヒビのコントラストは、作品の価値を決める重要な要素と言われています。

なかでも汝窯で作られた青磁は最高峰と評されており、世界で90点ほどしか存在しません。

白磁(はくじ)

白磁は、白素地に無色の釉薬(ゆうやく)をかけたものを指します。

日本の有田焼の元祖と言われており、透明感のある美しい乳白色と光沢、なめらかな手触りが特徴です。

白磁のなかでも特に高い価値を持っているのが「李朝白磁(りちょうはくじ)」です。

透明感溢れる白さは雪に例えられ、貴族たちを中心に愛されてきました。

需要が高くなるにつれて技術が磨かれたことから、李朝白磁のような作品が誕生したと考えられています。

景徳鎮(けいとくちん)

景徳鎮は、世界的に有名な陶器の名産地である江西省東北部の景徳鎮市で作られた陶磁器のことです。

景徳鎮市は2000年以上前の漢の時代から磁器作りの町として栄えており、中国における陶磁器の有名産地となっています。

白の粘土で作られた磁器と赤やコバルトによる精密な装飾が特徴で、珍しいデザインが施されたものも人気です。

歴代の皇帝をも魅了したと言われ、「中国陶磁器の代表」という地位を確立しています。

景徳鎮のなかでも特に高い価値を持つのが、以下の時代に作られた陶器です。

- 元時代

- 明時代

- 清時代

品質の良さと希少性の高さから、市場では高値で取引される傾向にあります。

唐三彩(とうさんさい)

唐三彩とは中国の唐代(7~10世紀初頭)に作られた陶器で、緑・褐色・白色の3色(三彩)や藍色などの色彩が特徴です。

陶器に白か透明の釉薬をかけて緑や褐色の鉛釉を加えて低温で焼くと、3つの色味が混ざり合い独特の色合いを生み出します。

優れた造形技術も特徴で、副葬用として作られた歴史から、人物や動物などが生き生きと表現されているものもあります。

古い時代の陶器であるため現存数が少なく、その希少性から、中国陶器の中でも骨董品買取市場で高い価値を持ちます。

釉裏紅(ゆうりこう)

釉裏紅は、釉薬の下に銅を使った下絵具で文様を施すのが特徴の陶磁器です。

元代に制作が始まった歴史ある陶磁器ですが、制作の難易度が高い陶磁器としても知られています。

1,300度以上の高い温度で焼成され、温度が低すぎると絵が黒くなり、逆に温度が高すぎると絵が消えるなど発色が変化することから、温度管理には熟練の技術が求められます。

制作に多大な労力と高度な技術が要求されるため、現在では釉裏紅を制作する窯はほとんど見られません。

そのため、骨董品買取市場でも高い希少価値が認められています。

鉄釉陶器

鉄釉陶器とは、釉薬に含まれる鉄分によって黒色や茶色などの色合いを出した陶器のことです。

天目(てんもく)とも呼ばれる鉄釉陶器は宋代に優れたものが多く焼かれ、その後、中国や日本で発展しました。

鉄釉陶器の有名な作品としては、曜変天目(ようへんてんもく)茶碗があります。

曜変天目茶碗は南宋時代(12~13世紀)の中国福建省の建窯で作られたとされる最上級の茶碗で、その希少性から幻の茶碗と言われています。

世界に4点しか現存していない耀変天目茶碗は現在すべてが日本にあり、うち3点が国宝に指定されているほど希少価値が高いです。

中国陶器の有名な窯

中国には「名窯」と言われる有名な窯が各地にあり、それぞれ特徴ある陶磁器を生産しています。

ここでは、その中でも特に有名な中国陶器の名窯についてご紹介します。

景徳鎮窯(けいとくちんよう)

景徳鎮窯は江西省景徳鎮市周辺にある中国を代表する窯の一つで、世界的にも知名度が高いです。

「景徳鎮」は景徳鎮窯で生産される焼き物の名前にもなっています。

近隣で採れる高嶺(かおりん)土と呼ばれる磁器質の白い胎土を使用し、北宋の頃には青磁釉を基としたやや青みがかった白磁である「青白磁」を焼いていました。

時代が進むにつれて、より白い白磁やコバルトで模様を描いた青花と呼ばれる磁器が作られるようになり、日本や西洋の陶磁器にも大きな影響を与えています。

龍泉窯(りゅうせんよう)

龍泉窯は、中国浙江省龍泉県にあった南宋時代を代表する青磁窯です。

灰色がかった白い生地に水色の青磁釉が施された淡い釉調の青磁が特徴で、「粉青色釉青磁」とも呼ばれます。

高い技術が評価されて宮廷に納める品が作られるなど、龍泉窯の一部は官窯にもなっていました。

日本でも鎌倉時代から室町時代に多く輸入され、後に重要文化財となったような価値の高いものも存在しています。

磁州窯(じしゅうよう)

磁州窯は中国河北省南部磁県にある、唐代末から始まった歴史ある窯です。

現在でも日用品としての陶磁器を生産しており、長い歴史がありながら現在まで続く数少ない窯と言えます。

磁州窯で有名なのが、「白黒落とし」と呼ばれる器です。

灰色の陶土に白化粧を施し、黒泥をかけてから削り取ることで模様を描く「掻落し(かきおとし)」により、白黒文様を表現しています。

ほかにも、黒釉の上に柿釉で模様を描く「河南天目(かなんてんもく)」も有名です。

まだまだある中国の名窯

このほかにも、中国には有名な窯が数多くあります。

簡単ではありますが、中国の名窯を一覧でご紹介します。

| 汝窯(じょよう) | 定窯(ていよう) | 越州窯(えっしゅうよう) | 耀州窯(ようしゅうよう) |

| 南宋官窯(なんそうかんよう) | 鈞窯(きんよう) | 哥窯(かよう) | 建窯(けんよう) |

| 吉州窯(きっしゅうよう) | 華寧窯(かめいよう) | 徳化窯(とっかよう) | 石湾窯(せきわんよう) |

| 潮州窯(ちょうしゅうよう) |

中国陶器の買取相場はどれくらい?

買取市場でも人気や希少価値の高いものが多い中国陶器ですが、買取相場はどれくらいになるでしょうか。

中国陶器の買取相場は、手掛けた窯の人気・知名度、制作年代、使われている技法、作品の保存状態、付属品の有無、作品のサイズなどによっても異なります。

そのため、作品ひとつひとつで買取価格には大きな幅があり、一概に「中国陶器の買取相場は〇〇円」とは言えません。

以下のページでは、中国陶器を含む中国骨董について、特に人気の高いものの買取相場を記載しています。

ぜひ参考にしてみてください。

高価買取されやすい中国陶器の3つのポイント

買取市場で高い価格がつくケースも多い中国陶器ですが、具体的にはどんな場合に高価買取されやすいのでしょうか。

中国陶器の買取では、以下のようなポイントを満たしていると買取価格が高くなりやすいと言えます。

- 保存状態が良い

- あるべき付属品がきちんと揃っている

- 制作年代が古い

それぞれ詳しく見ていきましょう。

保存状態が良い

中国陶器だけでなく骨董品全体に言えることですが、なるべく傷や欠けなどがない、きれいな状態である方が高く買取されやすいです。

反対に、本来は価値の高い陶磁器であっても、傷や欠けがあると価値が下がってしまうおそれがあります。

そのため、中国陶器を高く売るためには日頃の保管方法が重要になってきます。

陶磁器はデリケートですので傷がつかないように箱に入れておき、高温多湿を避けた場所で保管するのがおすすめです。

あるべき付属品がきちんと揃っている

中国陶器などの骨董品を購入すると、作品本体のほかに共箱や鑑定書などの付属品がついていることがあります。

鑑定書は作品の作品の価値を証明してくれる重要書類ですし、共箱にも作者のサインが入っていることが多いため、価値を証明するのに重要な役割を果たします。

こういった付属品が揃っていることで買取市場での信頼性が増し、高く売れる可能性があるでしょう。

中国陶器の購入時についてきた付属品は捨てずに保管しておき、買取の際は作品本体と一緒に査定に出すのがおすすめです。

制作年代が古い

中国では法令によって、1911年以前に作られた中国骨董品の海外持ち出しが禁止されています。

ただでさえ制作年代の古い陶磁器は現存数が少ない上に、このルールの影響で、制作年代の古い中国陶器は非常に希少性が高くなっています。

そのため骨董品買取市場でも、制作年代の古い中国陶器には高い価値がつきやすくなっているのです。

特に、制作年代の古い中国骨董品で保存状態が良い場合には、高価買取の可能性も高まるでしょう。

中国陶器を売るなら買取実績豊富なバイセルへ

中国陶器の買取をお考えなら、骨董品買取のバイセルにお任せください。

バイセルは日本全国で骨董品・美術品などの買取サービスをご提供し、たくさんのお客様・リピーター様からご指名をいただいてまいりました。

バイセルの査定士は、高い専門知識と豊富な査定経験を生かして、中国陶器1点1点の価値をしっかりと見極め、正確に鑑定します。

バイセルの出張買取ならお電話1本、手数料完全無料で日本全国への出張買取に対応しております。

「試しに価値がどれくらいか聞いてみたい」「傷や汚れがあって売れるか不安」といった場合にも無料でご相談いただけます。

ぜひ1度お気軽にお試しください。

より詳しい情報を知りたい方はこちら

骨董品買取をもっと見る

こんなコラムも読まれています

- 【中国美術】買取業者の賢い選び方と相場を解説!売れる種類と高値になる作品の特徴は?

- 景徳鎮の焼き物の本物と偽物の見分け方や特徴を解説!

- 印材の価値はどのくらい?希少性の高い印材は高額査定の可能性も

- 谷文晁作品は本物ならいくら?買取相場やおすすめの買取方法をご紹介

- 陶器の買取相場はどれくらい?高く売れやすい陶磁器の特徴と買取のコツ

- 中国の掛け軸ってどんなもの?中国掛け軸の特徴や作家を紹介

- 中国骨董品の代表的な種類8選!価値が高い理由や本物の見分け方を解説

- 中国骨董の人気ジャンルとその歴史・魅力を解説!価値の見極め方は?

- 中国と日本の掛け軸の違いとは?中国掛け軸を買取に出すときのポイントまとめ

- 書画や掛け軸を高価買取してもらうには?高く売れる作家や買取のコツを紹介!