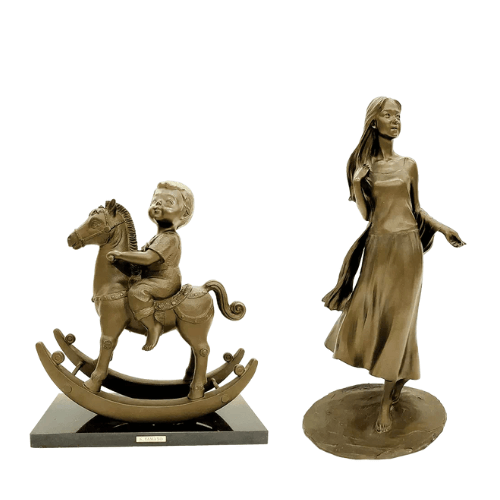

ブロンズ像の買取相場はどれくらい?買取業者の選び方も徹底解説

ブロンズ像は、彫刻作品の中でも最もポピュラーなものの1つで、骨董品の買取市場でも需要があります。

ブロンズ像を売りたいと思った際は「どこに買取に出せば良いのか」「買取相場はどれくらいになるのか」などといった点が気になりますよね。

ブロンズ像のなかでも有名作家が手がけたものは値が付く傾向にあります。

ブロンズ像の有名作家や買取相場、買取時のポイント、さらに買取業者の選び方などをご紹介します。

※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。

「バイセル」の査定士として、月間120件以上の査定、年間では1,000件以上のお客様対応の実績があります。豊富な経験をもとに 12カテゴリ、19品目と幅広い知識を有しています。その中でも着物・ブランド品の査定が得意です。 また、多数のメディアに出演させていただいた経験もあり、様々な角度からリユース業界に貢献したいと思っています。当記事のお品物へのご相談がございましたら、バイセルへお気軽にお申し付けください!

目次

ブロンズ像とは?銅像との違いは?

ブロンズ像とは、ブロンズを素材として、神仏・人・動物などを模した彫刻作品です。

ブロンズは銅を主成分とした、錫(すず)を含む合金のことで、日本語では「青銅」あるいは「砲金」と呼ばれます。

加工がしやすく強度にも優れているため、美術品の素材として好まれています。

ブロンズ像は「銅像」とも呼ばれますが、純度100%の銅で像が作られることはほぼなく、基本的に錫などを混ぜた合金で作られています。

ブロンズ像の買取相場はいくら?中古市場で人気のブロンズ像の作家とは?

ブロンズ像の買取相場は、作家名、作品名、状態などによって大きな幅があります。

一般的には人気作家の作品ほど高くなりやすいです。

ここではブロンズ像の有名作家を例に買取相場をご紹介します。

| 作家 | 買取相場 |

|---|---|

| 北村西望(きたむらせいぼう) | 〜20万円前後 |

| 舟越保武(ふなこしやすたけ) | ~100万円前後 |

| 富永直樹 | 〜30万円前後 |

| サルバドール・ダリ | ~30万前後 |

| モロー兄弟 | ~50万円前後 |

上記の表で紹介した作家の有名な作品はこちらです。

・北村西望…一瀉千里、風神雷神、将軍の孫

・舟越保武…少女アンナ、ローザ

・富永直樹…福牛、吉祥、春風、春風に駆ける

・サルバドール・ダリ…不思議の国のアリス、ニュートンへのオマージュ

・モロー兄弟…少年と少女のブロンズ像

北村西望は、長崎県の平和祈念像や板垣退助像などを残しました。

美術館などで所蔵している作品以外にも中古市場で取引されるブロンズ像もあり、状態と種類によっては高値で取引されています。

表で紹介した有名作家の作品であれば、状態次第で数十万円といった査定金額がつく場合があります。

買取相場は人気作品でかつ状態が良いなどの条件がそろっている場合のものです。

実際の買取価格とは異なる場合がありますので参考程度と捉えてください。

※上記は2025年8月時点の参考価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。

※ご査定時の市場状況、在庫状況により買取価格が変動する場合ございます。

※お買取相場の価格は未開封の未使用品を想定しています。お品物の状態によって価格が大きく変わる場合がございますのでご了承ください。

コレクションしているブロンズ像をお持ちならバイセルへ!

コレクションしているブロンズ像の価値を知りたい方はバイセルの査定をご利用ください。

バイセルは骨董品の買取実績が豊富にあります。

「自宅にあるブロンズ像の価値を知りたい」「ブロンズ像などの骨董品を整理したい」などのご要望がありましたら、査定前に相談してみませんか。

こちらの記事からお問い合わせください!

お問い合わせ・無料相談はこちら

電話から相談する

0120-612-773

通話料無料・24時間365日受付中

メールから相談する

お申し込みフォームへブロンズ像の人気作家

ブロンズ像のなかでも高い買取価格がつきやすいのは、人気作家の手がけた作品です。

買取市場においても人気の高いブロンズ像の有名作家は以下の通りです。

| 北村西望 | 舟越保武 |

| 富永直樹 | 籔内佐斗司 |

| 高田博厚 | 佐藤忠良 |

| 高橋剛 | 熊谷守一 |

| 中村晋也 | 北村西望 |

| サルバドール・ダリ | エミリオ・グレコ |

それでは、表の中から特に人気の作家についてご紹介します。

北村西望

北村西望(きたむらせいぼう)は、明治から昭和にかけて活躍した日本の彫刻家です。

文化勲章や紺綬褒章を受章するなどの輝かしい功績をもち、日本彫刻会の展覧会において最優秀作品に贈られる賞が「北村西望賞」と名付けられるなど、日本を代表する有名作家の1人です。

北村西望の代表作としては、故郷・長崎に5年がかりで作り上げた「長崎平和祈念像」が挙げられます。

ほかにも国会議事堂内にある「板垣退助立像」や、長崎県の諏訪神社にある「神馬像」など、日本各地の多くの人の目に触れる場所に数々のブロンズ像を残しました。

北村西望は、骨董品・美術品の買取市場においても非常に高い価値が認められる作家です。

舟越保武

舟越保武(ふなこしやすたけ)は、昭和から平成にかけて活躍した彫刻家です。

旭日小綬章を受章し、文化功労者に選ばれるなど、戦後日本を代表する作家の1人となっています。

自らもカトリック教徒であった舟越保武の作品にはキリスト教関連のものが多く、高村光太郎賞を受賞した「長崎26殉教者記念像」、島原の乱をモチーフにした「原の城」などの代表作は海外の美術ファンからも高い人気を得ています。

ほかには、秋田県の伝説をモチーフとしており、秋田県の田沢湖畔に設置された「たつこ像」も有名です。

舟越保武は海外での人気も高いことから、買取市場においても高い買取価格のつきやすい彫刻家と言えるでしょう。

富永直樹

富永直樹(とみながなおき)は、昭和から平成にかけて活躍した彫刻家・工業デザイナーです。

瑞宝中綬章・文化勲章を受章した有名彫刻家であるとともに、黒電話4号機・日本初のカラー電話・家具調テレビのデザインを手がけるなど、日本における工業デザインの祖としても知られています。

富永直樹の代表作としては、文部大臣賞を受賞した「平和の叫び」や、故郷・長崎のグラバー園に展示されている「トーマス・ブレーク・グラバー之像」などが有名です。

また、自身が工業デザイナーとして所属した三洋電機の創業者・ 井植歳男(いうえとしお)の記念館である井植記念館には、富永直樹作の井植歳男像が設置されています。

富永直樹は骨董品・美術品の買取市場においても非常に人気があり、最も高く買取されるブロンズ像作家の1人です。

籔内佐斗司

籔内佐斗司(やぶうちさとし)は、第5回天展彫刻部門大賞・第21回平櫛田中賞など数々の賞を受賞している、現代日本を代表する彫刻家です。

ブロンズ像のほかに、木彫りの彫刻も得意としています。

籔内佐斗司のブロンズ像作品は、アメリカのナイアガラ大学付属カステラーニ美術館に所蔵されている「うつせみ童子」、横浜ビジネスパークに設置されている「いぬもあるけば」、大阪の阪急三番街に展示されている「のらいぬたち」などが有名です。

買取市場においても籔内佐斗司のブロンズ像作品は人気が高く、積極的に買取を行っている買取業者も多いでしょう。

高田博厚

高田博厚(たかたひろあつ)は、著名な彫刻家であり、思想家・文筆家・翻訳家でもあります。

瑞宝中綬章を受章するなど彫刻家として高い評価を受けるとともに、文筆家として数多くの著作を残しました。

高田博厚の作品展示としては、埼玉県の東武東上線高坂駅から伸びる歩道に約1kmにわたって高田博厚のブロンズ像作品が展示されている「高坂彫刻プロムナード」があります。

この高坂彫刻プロムナードには、「遠望」「大地」「アラン」など、高田博厚によるブロンズ製の人物像が32体も展示されています。

高田博厚のブロンズ像作品でも小型のものは買取市場に出回る機会も多く、買取市場でも高い人気を誇ります。

林良慶

林良慶(りんりょうけい)は、中国の有名彫刻家です。

2006年には中国・福建省の莆田市工芸美術師に認定されるなど、中国美術界でも注目度の高い作家です。

裸婦像などの女性像を得意としており、女性の体のしなやかな曲線、体に沿う衣服の繊細な表現には官能的な美しさがあります。

林良慶の代表作には、女性の蠱惑的な美を表現した「酔いしれて」「脚を組む乙女」「午睡のあと」などがあります。

林良慶のブロンズ像作品は日本の骨董品・美術品買取市場での人気も高く、積極的に買取を行う買取業者も多いでしょう。

サルバドール・ダリ

サルバドール・ダリは、シュルレアリスム(20世紀にヨーロッパ各地で起こった芸術運動)を代表するスペインの画家・彫刻家です。

絵画や彫刻のほかにも、ファッション・広告・映画・舞台装置など、幅広い作品を手がけました。

特に画家として著名なダリには、スペイン現代美術館に所蔵されている「窓辺の人物」、ニューヨーク近代美術館に所蔵されている「記憶の固執」など、有名な絵画作品がいくつもあります。

さらにダリには、絵画ほどではないにしてもブロンズ像にも有名作品がいくつもあり、代表例として「窓の中のガラ」「時間のプロフィール」「ニュートンへの敬意」などが挙げられます。

「天才」と自称していた変人・ダリの個性あふれる作品は、絵画・ブロンズ像ともに世界的に人気が高いです。

博物館級の作品も多く、買取市場に出回った時には高い価格で取引される可能性があるでしょう。

モロー兄弟

モロー兄弟とは、マチュラン・モロー、イポリット・モロー、オーギュスト・モローの3兄弟のことで、3人ともが彫刻家として有名です。

さらに、3兄弟の父であるジャン・バティスト、イポリットの息子フランソワ、オーギュストの息子ルイも彫刻家で、モロー家は3世代にわたる彫刻家一族となっています。

モロー兄弟のブロンズ像作品には若い男女や子どもなどの人物像が多く、マチュラン・モローの「美女胸像」、イポリット・モローの「少年像」、オーギュスト・モローの「ブランコに乗る女性」など、数多くの有名作品があります。

アールヌーヴォー(19世紀末から20世紀初頭の、ヨーロッパを中心とした美術運動)を語るうえで欠かせない作家であるモロー兄弟は、西洋アンティークの人気作家として骨董品・美術品買取市場でも高い人気を誇ります。

モロー兄弟のブロンズ像作品は、保存状態が良ければ、高い買取価格がつくことも期待できるかもしれません。

ブロンズ像を少しでも高く売るポイント3つ

中古市場でも価値が見込めるブロンズ像を売るなら、少しでもお得に売りたいですよね。

そのためにはブロンズ像の査定で大切なポイントを抑えておきましょう。

ブロンズ像の買取で知っておきたい査定ポイントは以下の3つが挙げられます。

・有名作家の作品かどうか

・状態はきれいか

・鑑定書などの付属品の有無

それぞれの説明を簡単にご紹介します。

有名作家の作品かどうか

ブロンズ像の査定時にまず確認されるのは、その作品の作者は誰かということです。

ブロンズ像に限らず美術品全般の買取において、人気作家・有名作家の作品であるかどうかは買取価格に大きな影響を与えます。

有名作家の作品ほど買取市場における需要が高く、買取価格も高くなりやすいです。

反対に、無名作家の作品の場合は高い買取価格がつきにくいかもしれません。

作者のサインや鑑定書など、その作品の作家を証明できるような情報がある場合には、査定時に査定士へ提示すると良いでしょう。

状態はきれいか

ブロンズ像本体の保存状態は、重要な査定ポイントの1つです。

本来は価値の高い作品であったとしても、欠損がある・錆が見られるといった状態のものは買取価格が下がってしまう可能性が高いでしょう。

ブロンズ像の保管時には箱に入れるなどして傷が付かないようにし、濡れた場合にはすぐに拭き取るなどの対策を怠らないようにしましょう。

ただし、たとえブロンズ像の状態が悪くなってしまっても、自分で修理しようとするのはおすすめできません。

なぜなら、手を加えることで、ブロンズ像の美術的価値を損なってしまう可能性があるからです。

保存状態が良くない場合でも、まずはそのままの状態で買取業者の査定に出してみるのがおすすめです。

鑑定書などの付属品の有無

ブロンド像の購入時には付属品がついてくることがあります。

ブロンド像の付属品には、外箱・共箱(作品を収めるための木の箱で、作者のサインが入っていることが多い)・像を乗せる台・栞(作品名と作者のサインなどが書かれた紙または木の札)・鑑定書などが挙げられます。

これらの付属品は美術ファンにとって大切なコレクションの一部でもあり、また作者を証明するものとして査定においても非常に重要です。

もし、本来あるはずの付属品がない場合には、買取価格が下がってしまう可能性もあります。

ブロンズ像の付属品は、捨てることなく大切にとっておき、査定時に忘れず査定士に提示するようにしてくださいね。

ブロンズ像買取で損をしない買取業者の選び方

ブロンズ像を含む骨董品は価値の判定が難しいとされています。

同じ作品を査定に出したとしても買取業者によって査定金額に差が出やすいです。

損をせずにブロンズ像を買取に出すにはどのような基準で業者を選べば良いでしょうか。

ここではおすすめの買取業者の選び方4つのポイントをご紹介します。

・骨董品の買取実績が豊富

・出張買取を提供している買取業者

・各種手数料が無料の買取業者

・接客が丁寧でかつ疑問に答えてくれる買取業者

骨董品の買取実績が豊富

ブロンズ像の価値を見極めるには作家名・作品名・制作年代・状態の良し悪し・付属品の有無・希少性・人気度といったポイントを判断できなければなりません。

これにはブロンズ像に関する高い専門知識と査定技術が必要です。

ブロンズ像などの美術品は価値を正確に見極めることが難しいため、同じ作品でも買取業者によって買取価格に幅が出ることがあります。

安心して利用できる買取業者を見極めるためのヒントになるのが、多くの人から選ばれている買取業者であるということです。

査定実績が豊富、または問い合わせ件数が多い場合は、多くの利用者から選ばれており、査定経験が豊富な買取業者であると考えられます。

多数の買取実績はそれだけ査定士が揃っているという証明にもなります。

このような点から買取実績や問い合わせ件数が多い買取業者は、安心して利用できる可能性が高くなります。

さらに、出張買取を全国で行っている買取業者も、広い範囲で多くの人から選ばれているため安心して利用できる買取業者の可能性が高いでしょう。

出張買取を提供している買取業者

ブロンズ像などを買取に出す際、利用できる買取方法には大きく分けて3つあります。

品物を買取店の店頭に持ち込む「持ち込み買取」、品物を買取業者に送付する「宅配買取」、買取業者の査定士が利用者の自宅等まで来てくれる「出張買取」です。

このうち、ブロンズ像の買取でおすすめなのが出張買取です。

ブロンズ像は少しの破損や欠損でも美術的価値が大きく損なわれてしまう可能性があるため、繊細な取り扱いが必要です。

持ち込み買取や宅配買取を利用する場合には、ブロンズ像を店舗まで持ち運ぶ際、または配送の際にブロンズ像が欠けてしまったり、傷がついてしまうといったリスクがゼロではありません。

その点、出張買取は買取業者の査定士が自宅まで来て査定・買取してくれるため、ブロンズ像を持ち運んだり、梱包・発送したりする必要もありません。

ブロンズ像のような取り扱いに注意しなくてはいけない美術品を買取に出すには、最も適した買取方法であると言えるでしょう。

各種手数料が無料の買取業者

買取業者によっては出張買取の出張費・査定料・キャンセル料といった手数料がかかる場合があります。

せっかく大切なブロンズ像を買取に出したのに手数料がかかってしまっては査定金額が高かったとしても手元に残る金額が目減りしてしまいます。

また、試しに査定に出してみたいという場合に手数料がかかっていては気軽に査定を依頼できません。

安心してブロンズ像の査定をしてもらうには、各種手数料を無料にしている買取業者がおすすめです。

接客が丁寧でかつ疑問に答えてくれる買取業者

ブロンズ像を査定に出そうとしても「売れるポイントはなにか」「どの買取方法が合っているのか」「出張買取は対象範囲か」などのわからないことが出てくると思います。

買取業者を選ぶ際には査定前に疑問に答えてくれるかどうかも念頭に置いておきましょう。

公式サイトに査定実績や売れるポイント、買取方法と利用時のメリットとデメリットが記載されているかを確認して、不明点があればフリーダイヤルでオペレーターに聞いて解消されたらご自身に合う買取業者の可能性があります。

オペレーターの受け答えに不安が残る場合は、査定に申し込まずに再度考えてみるのも、納得して買取に出すためには重要です。

ブロンズ像買取でよくある質問

ブロンズ像を初めて買取に出すという方は、さまざまな疑問が思い浮かぶでしょう。

ブロンズ像の買取時によくある質問をご紹介しますので、参考にしていただき、少しでも不安のない状態で買取サービスを利用していただければと思います。

Q.ブロンズ像は磨いておいた方が査定額が上がるの?

A.ブロンズ像は、確かに綺麗な状態のほうが査定額がアップしますが、不用意にお手入れしようとして反対に傷付けてしまっては逆効果です。

状態がさほどよくないブロンズ像でも、そのまま買取業者に査定してもらうのがおすすめです。

Q.ブロンズでできている像かわからないけど見てもらえる?

A.骨董品に特化した買取業者であれば、素材が不明な像でもしっかり見極めてくれるでしょう。

ブロンズでできていなくても買い取ってくれることもあるので、まずは買取業者に相談してみましょう。

Q.ブロンズ像と一緒に花瓶などの置物も買い取ってくれる?

A.骨董品を対象にしている買取業者であれば、花瓶や壺など、ブロンズ像以外の骨董品も買取対象としているでしょう。

まとめて売ったほうが査定額をアップしてくれることもあり得るので、事前に買取業者に問い合わせてみると良いですね。

選べる3つの買取方法

ブロンズ像とは

ブロンズ像の特徴や歴史についてご紹介します。

ブロンズ像の特徴

ブロンズ像は原型さえあれば、同じ作品を複数鋳造させられるのも特徴です。

たとえば、ロダンが粘土などで原型を制作した「考える人」は、世界に28体も真作が存在します。

ブロンズ像の素材「ブロンズ」は、表面が酸化すると酸化膜を作って内部までの腐食を防ぐという性質があることから、昔から剣や斧、大砲の砲身の素材として使われていました。

我々の身近なところでは、水道メーターの素材としても知られています。

ブロンズはこのような性質から、制作から長期間が経過しても劣化が少ない、安定した素材として彫刻作品にも多く用いられています。

ブロンズ像の歴史

ブロンズ像の発祥は今から約5000年前の紀元前3000年頃、初期のメソポタミア文明においてだと言われています。

現存するものでも、最も古いエジプト第6王朝ペピ1世の像(エジプト考古学博物館所蔵)は4000年以上前のものと推測されており、非常に長い歴史を持ちます。

中国経由で日本にブロンズ製の剣や鏡が伝わったのは紀元前3世紀ごろ、国内でブロンズ製品が鋳造されるようになったのは紀元前1世紀ごろといわれています。

当初は銅鐸などの祭礼用の道具が多く作られましたが、奈良時代になると仏教文化と融合し、有名な奈良の大仏をはじめとしたブロンズ製の仏像が多く作られるようになります。

これにより、日本にもブロンズ像の文化が根付きました。

戦国時代以降には銃や大砲の素材としてブロンズが使われたことによって鋳造技術が向上し、その後の日本におけるブロンズ像制作の礎となりました。