陶器の裏印の調べ方は?有名ブランド10選の特徴を徹底解説

「陶器の裏印はどうやって調べるの?」

「有名な陶器の種類を知りたい」

陶器について、このような疑問をお持ちの方もいるでしょう。

陶器の裏印は、器の底に印字されているマークや模様のことです。

基本的にすべての陶器には裏印が印字されており、マークは窯元ごとに異なります。

本記事では、陶器の裏印の調べ方や有名な陶器の種類について解説します。

裏印の調べ方がわからないという方は、ぜひ参考にしてみてください。

※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。

「バイセル」の査定士として、月間120件以上の査定、年間では1,000件以上のお客様対応の実績があります。豊富な経験をもとに 12カテゴリ、19品目と幅広い知識を有しています。その中でも着物・ブランド品の査定が得意です。 また、多数のメディアに出演させていただいた経験もあり、様々な角度からリユース業界に貢献したいと思っています。当記事のお品物へのご相談がございましたら、バイセルへお気軽にお申し付けください!

陶器の裏印とは?どうやって調べるの?

陶器の裏印とは、器の底に印字されているマークや模様のことです。

基本的に陶器作品には裏印が印字されており、マークは窯元によって異なります。

裏印は窯元などが書かれていますが、同じ窯元でも製造年代によってデザインが異なる場合があります。

そのため購入場所や製作年代がわからなくても、ネットで検索するか骨董品を扱う買取業者に見てもらえれば判別可能です。

お持ちの陶器の底を確認し、裏印があるかどうかをチェックしてみましょう。

ネットで検索する

ネットで「波佐見焼 裏印 一覧」「作家名 裏印」と検索すれば、作家ごとに裏印の画像をまとめたサイトや窯元の公式サイトなどが見つかります。

サイトの画像を参考に、お持ちの陶器の裏印と照らし合わせて確認してみましょう。

確認に利用するのは窯元の公式ホームページなど信頼性の高いサイトを参考にするのがおすすめです。

ただし、有名作家であっても裏印の写真がない、作家の代ごとの印がない、写真があっても読み取れない場合があります。

骨董品を扱う買取業者

ネットで調べてもお持ちの陶器にある印と同じものが出てこないかもしれません。

その場合は、骨董品の買取業者に見てもらいましょう。

査定士は豊富な知識と買取実績を持っているため、裏印から作家名・窯元・製造年代を教えてくれます。

陶器の劣化によって読み取れない印でも、今までの買取実績をもとに一致する印を探して明確にできます。

査定を依頼する場合は、陶器を含む骨董品の買取実績が豊富な業者を選びましょう。

バイセルは陶器の買取実績が豊富かつ、知識を持った査定士が行っています。

陶器買取についての詳細は、以下のリンクからチェックしてみてください。

日本の有名な陶器10選と裏印の特徴

日本で有名な陶器は、波佐見焼、有田焼、備前焼、美濃焼、益子焼、九谷焼、信楽焼、瀬戸焼、常滑焼、やむちんの10種類あります。

特に備前焼、信楽焼、瀬戸焼、常滑焼は、中世から現在まで生産が続く陶器の産地である日本六古窯(ろっこうよう)です。

ここでは10種類の有名陶器の特徴と裏印をご紹介します。

波佐見焼

波佐見焼(はさみやき)は、長崎県の東彼杵郡(ひがしそのぎぐん)波佐見町で制作されている磁器です。

制作当初の1580年頃は陶器として制作されていました。

しかし、朝鮮から磁器作りの技術が伝わったことで、磁器としての発展を遂げます。

波佐見焼は、美しく透けた白磁に呉須(ごす)と呼ばれる濃い青色の顔料で染められているのが特徴です。

最近は技術の進化により、モダンなデザイン・色の波佐見焼も作られています。

また波佐見焼は大量生産が可能なため、庶民が日常で気軽に使える磁器としても人気です。

波佐見焼のなかでも「HASAMI」は有名なブランドで、食器とハサミを組み合わせたような印が特徴です。

有田焼

有田焼は佐賀県有田町が原産地で、日本最初の磁器といわれています。

白く滑らかな磁器に、赤、青、黄色などの色とりどりの絵具を使った柄が魅力です。

耐久性に優れているため、美術品だけでなく日常用としても人気があります。

また、有田焼と似ている陶器に「伊万里焼」が挙げられますが、名前が異なるだけで磁器としては同じです。

有田町で焼かれた有田焼は、江戸時代に伊万里川の河口から輸出されていたので「伊万里焼」とも呼ばれていました。

有田焼の有名な工房には香蘭社や深川製磁が、作家には井上萬二や十五代・酒井田柿右衛門などがいます。

香蘭社の初期作品には青い絵具で蘭の花が書かれていますが、昭和中後期には蘭の花と「香蘭社」という文字が書かれています。

深川製磁は富士山の流水の絵柄と「深川製」と書かれた印です。

井上萬二の作品には「萬二作」のサインがあります。

監修作品と自分が制作した作品とではサインが少し異なります。

十五代・酒井田柿右衛門は窯作品には「錦」が、本人作には「濁手」と書かれています。

備前焼

備前焼は岡山県備前市で作られており、陶器と磁器の中間に分類されます。

古墳時代の須恵器の製法から発展し、平安時代は椀や瓦などの日用品に使われていました。

備前焼は釉薬を使わない分光沢感がなく、土の質感を楽しめます。

1200℃の高温で焼くため、割れにくさと保温力があることが特徴です。

備前焼の有名な工房には木村陶正園が、作家には山本陶秀や藤原雄などがいます。

木村陶正園は創設者である木村正二の息子の木村陶峰が受け継いでいます。

現在の作品には「力」や「陶峰」の印があります。

藤原雄の作品には、「藤」の草冠をイメージしたサインが特徴です。

美濃焼

美濃焼(みのう)は、岐阜県の美濃地方東部で作られている陶磁器の総称です。

美濃焼の歴史は古く、始まりは西暦400年頃までさかのぼります。

400〜500年頃、朝鮮から須恵器の製法とともに穴窯やろくろが伝わり、美濃焼へと発展しました。

現在、美濃地方の陶器の生産量は全国の約6割を占めており、日本一の陶磁器の産地とされています。

美濃焼は伝統工芸品に指定されており、さまざまな色合いやデザインが魅力です。

有名な作品には、茶道家の千利休が確立した「織部」や、赤褐色が特徴の「志野」などがあります。

益子焼

益子焼(ますこ)は栃木県芳賀郡(はがぐん)益子町で制作されている陶器です。

江戸時代末期に笠間焼の修行をしていた大塚啓三郎が、益子町で窯を開いたのが始まりといわれています。

益子焼に使用される土は、砂気気泡を多く含んでいます。

そのため細かい部分のデザインがしにくく、厚手でシンプルなものが多いです。

釉薬との相性が良いため、青磁釉や飴釉などで青緑や茶色などの色をつけられます。

また糠白釉を使った、白っぽい色合いに仕上げることも可能です。

九谷焼

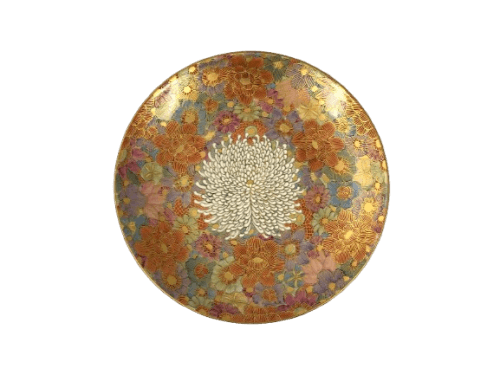

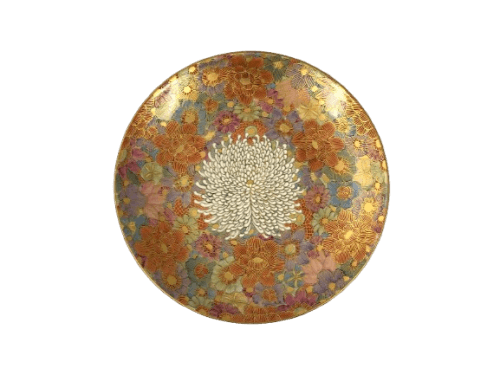

九谷焼は、石川県発祥の陶磁器です。

石川県加賀市の山中温泉九谷町で陶石が見つかったため「九谷焼」と呼ばれています。

赤、黄、緑、紫、紺青の5色を使って絵付けがされた、大胆で華やかな柄が魅力です。

伝統的な色使いを生かしたモダンな柄も多く作っており、贈答品としても人気が高いです。

海外では「ジャパンクタニ」として知られています。

九谷焼の有名作家には徳田八十吉、吉田美統、中田一於などがいます。

二代目・徳田八十吉の印には「九谷八十吉」と書かれています。

吉田美統の作品には「美統」の印が、中田一於の作品には「九谷一於」の印が押されています。

信楽焼

信楽焼(しがらきやき)は、滋賀県甲賀市信楽町周辺で制作されている陶磁器です。

信楽焼といえばたぬきの置物の産地として知られていますが、置物だけでなく食器としても人気があります。

信楽焼の特徴は、焼いた際にできる「窯変」と呼ばれる個体ごとに異なる色合いや模様です。

窯変には、淡い赤色の「火色」や、薪の灰と長石が溶け合って青緑や黄緑色になる「自然釉」などがあります。

温度や焼き方によって色合いが変化するため同じ個体がほとんどなく、一点物の魅力を楽しめます。

信楽焼の有名作家は、漫画「美味しんぼ」の海原雄山のモデルになった北大路魯山人です。

作品の印には、魯山人の「ロ」が描かれています。

瀬戸焼

瀬戸焼は、愛知県瀬戸市で生産されている陶器です。

陶器を指す言葉の「せともの」は瀬戸焼からきています。

瀬戸焼は1000年以上の歴史があり、当初から釉薬をかけて焼いていました。

釉薬をかけた焼き物は耐水性に優れており、食器として重宝されました。

瀬戸焼は釉薬ならではの光沢や色合いが出せる点も特徴で、現在でも実用食器から美術品としてなど幅広く愛されています。

瀬戸焼の有名作家には加藤土師萌などがおり、作品の印には「土師萌製」と書いてあります。

常滑焼

常滑焼(とこなめ)は、愛知県常滑市で作られています。

常滑焼の原料は鉄分を多く含んだ土で、気孔が少なく吸水性がありません。

焼き上がりは「朱泥」と呼ばれる赤茶色をしています。

「朱泥(しゅでい)急須」は常滑焼の代表的な作品です。

茶を入れると常滑焼の原料の鉄分と茶の成分であるタンニンが反応して、苦味がまろやかになります。

常滑焼の有名作家には、山田宝生や森下宗則などがいます。

山田宝生の印は、筆で「宝生」と書かれています。

森下宗則の印には「宗則」と書かれています。

やちむん

やちむんとは沖縄の言葉で「焼き物」を指します。

1616年に朝鮮人の陶工が沖縄に焼き物の技法を伝えたことが始まりです。

当初やちむんは、釉薬をかけずに低温で焼き上げた「アラヤチ(荒焼)」が主流でしたが、沖縄の職人によって紋様や絵付けをしてから釉薬をかける「ジョウヤチ(上焼)」へと進化しました。

さらに大正時代には本州への輸出も盛んになり、華やかな装飾を施した「琉球古典焼」が誕生しました。

現在のやちむんは、絵付けに沖縄の青い海のようなコバルトブルーや自然を表現した緑や茶色を用いられることが多いです。

より詳しい情報を知りたい方はこちら

骨董品買取をもっと見る

より詳しい情報を知りたい方はこちら

食器買取をもっと見る

お問い合わせ・無料相談はこちら

電話から相談する

0120-612-773

通話料無料・24時間365日受付中

メールから相談する

お申し込みフォームへ