昭和のお金の価値はどのくらい?発行の歴史と併せて解説!

- 昔のお金をコレクションしています。いくらになりますか?

- 保存状態や発行年代により買取価格が変わりますので一度拝見いたします。お電話・メールよりお問合せ下さい。

- 祖父の遺品整理中に、昭和時代のお金を含む古銭のコレクションがありました。価値ってありますか?

日本ではさまざまなお金が発行されてきましたが、昭和のお金にも歴史があり、素材や希少性に応じて現在での価値が異なっています。

この記事では、昭和のお金の歴史と、そのうち高価買取になりそうなものについてご紹介します。

掲載品の買い取りに関するお知らせ

一部掲載品については買い取りが難しい場合がございます。

詳しくはオペレーターまでお問い合わせください。

お問合せ・ご相談はこちら

0120-612-773

※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。

目次

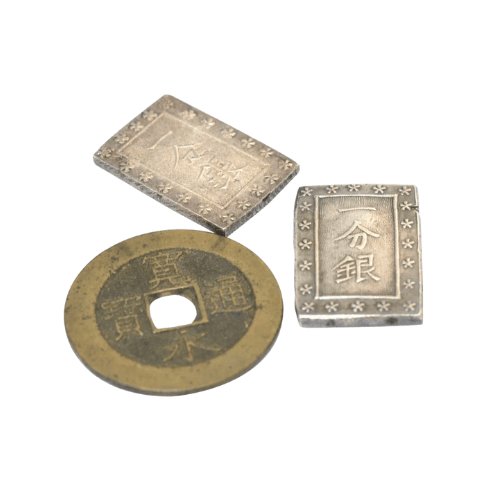

戦前に発行されたお金(昭和元年~昭和13年)

昭和前期には、大正時代と同じようなお金が発行されていました。

硬貨は1銭、5銭、10銭、50銭が大正から引き続き製造され、加えて新たに明治30年から5円、20円の硬貨も作られるようになっています。

素材やデザインは硬貨に応じて複数種類あり、1銭では桐が刻印された青銅貨とカラスが刻印された黄銅貨とがありましたが、黄銅貨は昭和13年にのみ発行されたもので、発行直後に戦争の影響でアルミニウムへと変更されたため貴重なものといえるでしょう。

5銭では菊が刻印された白銅貨、とびが刻印されたニッケル貨があり、10銭でも菊を中心としたデザインで白銅貨、ニッケル貨が発行されました。

続いて50銭では銀貨が用いられ、鳳凰や菊の文様があります。

そして、5円と20円は金貨として発行され、日章がデザインされました。

金貨のほとんどは明治に製造されたため、昭和のものには希少価値があります。

また昭和初期に発行された紙幣にも、買取価格が高くなりやすいものがあります。

例えば昭和2年から発行された日本銀行兌換券。

こちらは関東大震災の際、世の中の不安を払しょくするために発行されたいわゆる見せ金であるため、市場に流通することがなく一般の人は所有していません。

そのため希少価値があり買取相場も高騰しやすい傾向です。

日本銀行兌換券には50円紙幣と200円紙幣がありますが、双方ともに高価買取となる可能性が高いでしょう。

さらに、同じく昭和2年から発行された兌換券は日本銀行兌換券とは違い市場に流通したため価値は下がりますが、高値で取引されているものもあります。

兌換券は5円紙幣・10円紙幣・20円紙幣・100円紙幣・200円紙幣の5種類です。

このうち、5円紙幣・10円紙幣は発行枚数が多いため買取価格は高くありません。

しかし20円紙幣・100円紙幣については多く残っているものの新札であれば高値がつく傾向にあります。

なお、200円紙幣のみ銀行預金の引き出し用に作られており残存数が少ないため、買取価格は比較的高くなっているようです。

戦時中に発行されたお金(昭和13年~昭和20年)

戦争中は金属が順需用途で回収されたため、おもにアルミニウムや錫で硬貨が作られました。

1銭はカラス、富士、菊などが刻印され、5銭はとびや菊、10銭では菊や桜、稲などがデザインされています。

戦時中の物資不足を反映した劣悪な硬貨が多いため、現在ではあまり価値をつけられていません。

戦争直後も、資材不足から1銭錫貨や5銭錫貨、10銭アルミ貨など錫とアルミニウムを中心に硬貨が製造されますが、GHQの規制により、それらの金属を使用できなくなったため、当時大量に存在した薬莢や弾帯のスクラップを利用し黄銅貨が作られるようになりました。

これは50銭硬貨として流通しました。

戦争中に発行された紙幣については、政府紙幣、兌換券甲号が買取業界では有名です。

政府紙幣は昭和13年から発行されたものです。

戦争により金属が不足したことから、50銭硬貨が50銭紙幣になりました。

図柄は靖国神社と富士山の2種類がありますが、どちらも買取価格はあまり高くはありません。

市場への流通量が多く、残存数が多いためです。

兌換券甲号は昭和17年から発行されたもので、1000円紙幣のみとなっています。

こちらは発行枚数が少なく、残存数も少ないため買取価格は高い傾向にあります。

戦後に発行されたお金(昭和21年~昭和64年)

昭和28年に小額通貨整理法が施行され、1円以下の貨幣の使用が停止されました。

この法律によって、現在の通貨体系と同じ態勢が整います。

この前後の時期から、現行貨幣に通じるデザインが作られていきました。

まずは5円銅貨であり、発行直後は国会議事堂がデザインされた穴なし硬貨でしたが、1円銅貨と区別しづらかったため、現在の稲デザインの穴あり硬貨へと変更されました。

そして、現在でも使われている10円青銅貨が昭和28年に、1円アルミ貨が昭和30年に初めて製造されます。

50円硬貨については、穴なしニッケル貨から穴ありニッケル貨へ、そして昭和42年に現在と同じ穴あり白銅貨へと変遷してきました。

また、100円硬貨は戦後初めて製造されましたが、50円玉と同じ時期に素材が銀から現在の白銅貨へと変化しています。

500円玉は昭和57年に白銅貨として発行されましたが、偽造防止の意味もあって平成12年にニッケル銅貨へと変更されています。

100円銀貨をはじめ、流通量が少ないものや純度の高い硬貨は、現在でも高値をつけられることがあります。

お問い合わせ・無料相談はこちら

電話から相談する

0120-612-773

通話料無料・24時間365日受付中

メールから相談する

お申し込みフォームへ昭和時代のお金は現在のいくらに換算されるのか?

昭和時代のお金の価値を現在と比べるにはいくつかの方法があります。

まず企業物価指数(戦前基準指数)で比べると、昭和2年の企業物価指数は1.099、令和元年は698.8です。その差は636倍。

昭和時代の1円は、現在では636円に換算されます。

また当時の給料で比較すると、昭和時代初期の小学校教諭の初任給は50円ほどでしたが昭和34年以降は2万円ほどとなっています。

現在の初任給は20万円ほどなので、昭和初期の1円は現在の4000円ほど、昭和34年以降は現在の10円ほどの価値といえるでしょう。

最後に白米の価格で比べると、昭和元年の白米の価格は3円20銭とされています。

現在の白米の価格は2618円のため、昭和時代の1円は現在の818円ほどとなります。

昭和時代は戦後にインフレが起きたため、戦前と戦後でお金の価値が大きく変わりましたが、全体的にはこのように考えてよいでしょう。

昭和古銭で高価買取される価値の高い硬貨

このように昭和後期には、現在出回っている硬貨・紙幣が出そろいました。

現在流通している硬貨・紙幣でも、製造年数に応じて価値が異なります。

その年の製造量・流通量が少ないほど、価値が上がっていくのです。

紙幣については日本銀行兌換券の50円紙幣・200円紙幣、兌換券の20円紙幣・100円紙幣、兌換券甲号の価値が比較的高い傾向にあります。

お財布や貯金箱の中にこれらの硬貨・紙幣が入っていれば、古銭買取業者の査定で価値を確かめてみてはいかがでしょうか。

昭和に発行されたエラー硬貨

昭和に発行された硬貨の中でも、特にエラー硬貨は価値が見込めることがあります。

エラー硬貨とは、製造過程で何らかのミスによって、本来製造する予定だった図柄・形状にならなかった硬貨を指します。

そのような硬貨は市場に出回る前に回収されたり、出回っていても流通数が少ないことが多く、希少性の高さが望めます。

代表的なエラー硬貨には以下があります。

- 穴なし硬貨

- 穴ずれ硬貨

- 刻印ずれ硬貨

それぞれの特徴と詳しく解説します。

穴なし硬貨

穴なし硬貨は、本来穴が開くべき硬貨なのに開けられずに製造された硬貨です。

昭和に発行された穴なしのエラー硬貨には、昭和銘の50円白銅貨などがあります。

特に昭和50年銘の50円玉に多く見られる傾向にあります。

穴なし硬貨

穴ずれ硬貨は、本来開くべき場所からずれて穴が開けられている硬貨です。

昭和に発行された穴ずれのエラー硬貨には、昭和銘の50円白銅貨や5円黄銅貨などがあります。

刻印ずれ硬貨

刻印ずれ硬貨は、本来打つべき場所よりずれて刻印されている硬貨です。

昭和34~41年まで発行された稲穂100円銀貨は、傾打エラーと呼ばれる、裏表で角度がずれて刻印されているものが確認されています。

昭和に発行された古銭一覧

昭和に発行された硬貨について、発行年・発行枚数・図案を一覧でご紹介します。

昭和に発行された硬貨

| 古銭名称 | 発行年 | 発行枚数 | 図案 |

|---|---|---|---|

| カラス1銭黄銅貨 | 昭和13年 | 113,600,000枚 | 表:桜花・八咫カラス 裏:波・八稜鏡・菊と桐の紋章 |

| 1銭アルミ貨 | 昭和13~15年 | 1,092,160,000枚 | 表:桜花・八咫カラス 裏:波・八稜鏡・菊と桐の紋章 |

| 富士1銭アルミ貨 | 昭和16年~18年 | 2,927,240,000枚 | 表:菊の紋章・富士山・瑞雲 裏:額面 |

| 1銭錫亜鉛貨 | 昭和19~20年 | 450,000,000枚 | 表:菊の紋章 裏:「大日本」の文字 |

| 5銭アルミ青銅貨 | 昭和13〜15年 | 152,400,000枚 | 表:菊と桐の紋章 裏:桜花 |

| 5銭アルミ貨 | 昭和15〜18年 | 1,146,000,000枚 | 表:菊の紋章・瑞雲 裏:金鵄 |

| 穴あき5銭錫貨 | 昭和19年 | 70,000,000枚 | 表:菊と桐の紋章 裏:「大日本」の文字 |

| 鳩5銭錫貨 | 昭和20~21年 | 180,000,000枚 | 表:菊の紋章・鳩 裏:「日本政府」の文字・桐の紋章 |

| 10銭ニッケル貨 | 昭和8~12年 | 44,491,550枚 | 表:菊と桐の紋章・唐草 裏:青海波 |

| 10銭アルミ青銅貨 | 昭和13~15年 | 約1億8500万枚 | 表:菊の紋章・波浪・旭日 裏:桜花 |

| 菊10銭アルミ貨 | 昭和15~18年 | 2,276,500,000枚 | 表:菊の紋章・枝葉 裏:桜花 |

| 10銭錫貨 | 昭和19年 | 450,000,000枚 | 表:菊と桐の紋章・瑞雲 裏:「大日本」の文字 |

| 稲10銭アルミニウム貨 | 昭和20~21年 | 237,590,000枚 | 表:菊の紋章・稲穂 裏:桜花・「大日本」の文字 |

| 穴なし5円黄銅貨 | 昭和23~24年 | 74,520,000枚 | 表:国会議事堂 裏:鳩・梅花 |

| 5円黄銅貨(楷書体) | 昭和24〜33年 | 651,700,000枚 | 表:稲穂・歯車・水 裏:双葉 |

| 10円青銅貨(ギザあり) | 昭和26~33年 | 約1億7000万枚 | 表:平等院鳳凰堂 裏:常盤木 |

| 50円ニッケル貨(菊穴なし) | 昭和30〜33年 | 212,000,000枚 | 表:額面 裏:菊花 |

| 50円ニッケル貨(菊) | 昭和34〜41年 | 581,200,000枚 | 表:額面 裏:菊花 |

| 100円銀貨(鳳凰) | 昭和32~33年 | 100,000,000枚 | 表:鳳凰 裏:旭日・桜花 |

| 100円銀貨(稲穂) | 昭和34~41年 | 3億9000万枚 | 表:稲穂 裏:額面 |

| 500円白銅貨(桐) | 昭和57年~平成11年 | 2,880,962枚 | 表:桐・竹 裏:橘 |

古銭は、発行年数・発行枚数が少ないほど、流通量も少ないので希少性が高い傾向にあります。

ゆえに、カラス1銭黄銅貨や穴あき5銭錫貨は希少価値の高さが見込めます。

昭和に発行された紙幣

昭和に発行された紙幣について、額面や発行年を一覧でご紹介します。

| 古紙幣名称 | 発行年 |

|---|---|

| 日本銀行兌換券[裏白50円・裏白200円(彩紋)] | 昭和2年 |

| 日本銀行兌換券[丁5円券(菅原道真)・丙10円券(和気清麻呂)・乙20円券(藤原鎌足)・乙100円券(聖徳太子)・丙200円券(武内宿禰)] | 昭和5年~21年 |

| 小額政府紙幣(富士桜50銭) | 昭和13~17年 |

| 小額政府紙幣(靖国神社50銭) | 昭和17~21年 |

| 兌換券甲号(日本武尊1000円) | 昭和17~21年 |

| 不換紙幣(1円・5円・10円・100円) | 昭和18~19年 |

| 日本銀行券(楠公5銭・八紘一宇10銭) | 昭和19年〜27年 |

| 日本銀行券い号(改正不換紙幣)[1円(武内宿禰)・5円券(菅原道真)・10円券(和気清麻呂)・100円券(聖徳太子)] | 昭和17~21年 |

| 日本銀行券ろ号[5円券(菅原道真)・10円券(和気清麻呂)・100円券(聖徳太子 )] | 昭和18~21年 |

| 日本銀行兌換券200円券[丙号券(武内宿禰)・丁号券(藤原鎌足)] | 昭和20年 |

| 日本銀行券A号[1円券(二宮尊徳)・5円券(彩文模様)・10円券(国会議事堂)・100円券(聖徳太子)] | 昭和21年 |

| 小額政府紙幣(板垣50銭/B50銭券) | 昭和23~43年 |

| 日本銀行券B号[50円券(高橋是清)・100円券(板垣退助)500円券(岩倉具視)・1,000円券(聖徳太子)] | 昭和25~40年 |

| 日本銀行券C号[500円券(岩倉具視)・1,000円券(伊藤博文)・5,000円券(聖徳太子)・1万円券(聖徳太子)] | 昭和33年~61年 |

| 日本銀行券D号[1,000円券(夏目漱石)・2,000円券(首里城)・5,000円券(新渡戸稲造)・1万円券(福沢諭吉)] | 昭和59~平成19年 |

古紙幣もまた、発行年数・発行枚数が少ないほど、流通量も少なく希少価値が見込めます。

特に昭和2年に昭和金融恐慌の沈静化のために製造された裏白50円札は、昭和金融恐慌が収まり発行されなかったので、非常に価値が高いものとされています。

昭和古銭を高く売るポイント

昭和に発行された古銭を売る際に、少しでも高く売りたいと考える方は押さえておきたいポイントがあります。

昭和古銭を高く売るポイントは、大きく分けて以下の3つです。

- 査定に出すまで大切に保管しておく

- 自分で洗浄、修復しない

- なるべく早く売る

それぞれ具体的に解説しますので、お持ちの古銭の価値を活かしてしっかりと価格を付けてほしいと考える方はぜひ参考にしてみてください。

査定に出すまで大切に保管しておく

古銭の買取において、古銭本体の状態がきれいなほど高く売れる傾向にあります。

古銭の買取における「きれい」な状態とは、製造当時の状態を指します。

古銭に打たれている文字や刻印がくっきりと残っているほど査定評価も高くなりやすいです。

反対に、古銭に傷・汚れ・欠けなどが目立つと査定評価が下がりやすいので注意が必要です。

皮脂汚れ・変色を避けるため、素手では触らず、直射日光が当たらない場所で大切に保管しておきましょう。

自分で洗浄、修復しない

古銭はきれいなものほど査定評価も高くなりますが、状態が悪いからと言って自分で洗浄や修復することをあまりおすすめできません。

昭和に発行されたものであれば年数が経っているため、古銭自体が脆くなっていることもあり、取り扱い次第では反対に傷つけてしまうことも考えられます。

売りたい昭和古銭は、むやみに自分で洗浄や修復しようとせずに、まずはそのままの状態で査定に出すことをおすすめします。

なるべく早く売る

昭和古銭は、コインブックやコインホルダーなどで大切に保管しておくのが好ましいですが、やはり製造から長期間経つと劣化してしまうこともあります。

今以上に状態が悪くならないうちに早めに売ってしまうのも一つの手です。

今現在の価値を知っておくという意味でも、なるべく早めに査定に出して価値を見極めてもらいましょう。

バイセルでは古銭の無料査定を積極的に行っておりますので、「買取価格が付くか知りたいだけ」という場合でもお気軽にご相談ください。

こんなコラムも読まれています