中国貨幣・古銭の価値と買取相場は?高価買取を実現させるポイント!

「中国貨幣」は、名前の通り中国で発行され流通している通貨です。

ただし、「古銭における中国貨幣」とは、現在の中国よりもさらに昔の時代に流通していたお金が該当します。

中国の貨幣制度の歴史はとても古く、始まったのはなんと紀元前16世紀頃だったと言われています。

数千年に渡り、形を変えて流通してきた中国貨幣は、まさに古銭ロマンの詰まった古銭であると言えるのではないでしょうか。

本記事では中国貨幣の魅力をはじめ、希少性の高い中国古銭の一覧や買取相場をご紹介します。

※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。

中国古銭の種類と価値のある古銭一覧

中国古銭は、古代中国から近代中国の歴史の中で、大きく変貌を遂げてきました。

その中でも、特に有名種類は買取対象となる傾向にあります。

中国古銭の代表的な種類を簡単に解説し、プレミア価値が見込める古銭一覧をご紹介します。

貝貨

貝貨は、その名のとおり貝でできた貨幣です。

子安貝という、ベトナムや沖縄でしか獲れない珍しい貝が使われています。

貝貨は古代中国で流通していましたが、現代使用される漢字にもその名残があり、「財」「貯」「貨」「貿」「買」「貸」など、経済に関連する多くの漢字に貝という文字が使われています。

青銅貨幣

青銅貨幣は、春秋時代に入ってから流通するようになります。

大きく分けて4つの種類があり、形状で分類することができます。

鋤(すき・土を掘り起こす農具)の形をした布銭、包丁の形をした刀銭、貝貨に近い形状の蟻鼻銭、円板の中心に穴が開けられた環銭というように、近代の中国古銭の形に近づいてきました。

また、包丁の形をした刀銭は、コレクターの間では刀貨・刀幣と呼ばれることもあります。

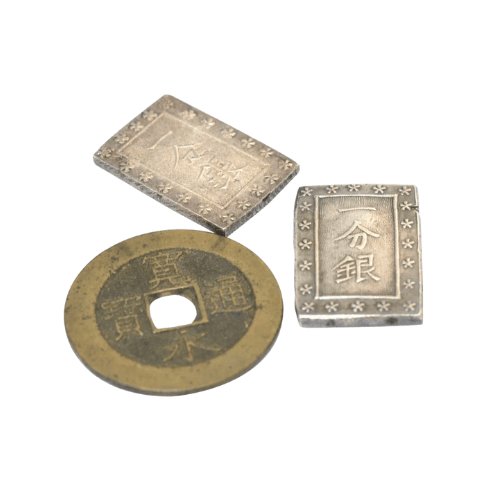

五銖銭

五銖銭は、円盤の中心が四角くくり抜かれており、その周りに五銖という文字が刻印されているのが特徴です。

五銖銭は中国古銭の中で最も長きに渡り流通した貨幣です。

開元通宝

開元通宝は、古代中国において約300年流通していました。

この開元通宝の形状を基本とし、その後、東洋諸国で円形に四角い穴が開いた貨幣が流通するようになりました。

日本古銭の代表格である「寛永通宝」も、開元通宝の形状や形を元に鋳造されたと言われています。

宋銭

宋銭は古代中国・宋の時代に作られた貨幣で、銅や鉄の素材から出来ています。

宋銭が中国で作られるようになってから、日本との貿易が活発化したことで流通したと言われています。

当時の日本は平安時代末期から鎌倉時代にかけて貿易が盛んで、日宋貿易と呼ばれていました。

明銭

明銭は中国明朝が作った貨幣で、宋銭と同じく日本国内で貿易を通じて流通していました。

宋の時代よりもさらに活発な交流もあり、日本国内で主要な通貨として流通しました。

江戸時代になると通用が禁止されましたが、一部地域では継続して通用され、明治初期まで用いられました。

銭貨

中国古銭における銭貨とは、清朝時代に流通した貨幣を指し、中国古銭の中でも人気が高い種類です。

査定に出せば、高い買取価格が期待できるケースもあります。

また銭貨の中でも、直径7cm以上の鉄製の咸豊通宝(かんぽうつうほう)は、珍品として希少価値が見込めます。

金貨

中国古銭の金貨は、歴史的価値のほか、金としての価値を有しています。

古銭とは少し異なりますが、十二支金貨シリーズの龍年500元金貨や、パンダ金貨1/2オンスなどの中国金貨も価値が高いとされています。

金餅

金餅は中国金貨の一種で、その名のとおり、焼いた餅のように平べったくふっくらとした形状をしています。

金塊として扱われただけでなく、古代中国で貨幣として広く使用されました。

馬蹄金

馬蹄金も金貨の一種で、こちらも馬の蹄の形状であることからこの名で呼ばれています。

馬蹄金は、大と小の2種類の大きさがあり、大には「上」「中」「下」の文字が刻まれていると言われています。

市場にはあまり出回っておらず、希少な中国古銭の1つです。

金錠

金錠は、主に明代から20世紀前期までに用いられていた金貨で、棒や長四角といった形状のものがあります その重量や純度によって価値が決まり、富の象徴としても広く認識されていました。

中国王朝時代の古銭(貨幣)一覧

中国の古銭は、その長い歴史と多様性から、発行時代や種類ごとでプレミア価値が見込めるものもあります。

たとえば、春秋戦国時代の刀貨などは、歴史的な重要性や希少性からコレクターの間で高い評価を受けています。

またデザイン性が評価されている中国古銭は、その製造過程やその美しさから、美術品としての価値も持っています。

以下に、特に希少性の高い中国古銭を一覧でご紹介します。

| 貨幣名 | 登場した時代 |

|---|---|

| 刀貨 | 春秋戦国時代 |

| 布貨 | 戦国時代(韓・趙) |

| 円銭 | 戦国時代(韓・趙) |

| 環銭 | 戦国時代(韓・趙) |

| 半両銭 | 秦の時代 |

| 宝鈔 | 明の時代 |

| 永楽通宝 | 明の時代 |

| 馬蹄銀 | 明の時代 |

| 光緒元宝 | 清朝時代 |

| 大清銅幣 | 清朝時代 |

| 光緒元宝 | 清朝時代 |

| 人民元・人民幣 | 中華人民共和国 |

古い時代の中国古銭は、現存数が少なく、プレミア価値が見込めます。

お持ちの中国古銭が買取対象かどうか気になる方は、ぜひ一度バイセルまでご相談ください。

中国貨幣・古銭の買取相場は?

中国古銭は歴史的価値が高い種類が多く、買取市場で高値になる種類がたくさんあります。

参考価格にはなりますが、中国古銭の買取相場や事例をご紹介します。

まず、中国古銭の中でもコレクターに人気のある刀銭などは、過去に買取市場で1枚400,000円を超える値段が付いたという事例があります。

また孫文の肖像画が描かれた壹圓貨幣は、買取市場で500,000円の買取価格がつくなど、中国古銭のプレミア品であれば高値が望める古銭も多いでしょう。

ほかにも、古銭買取および古銭コレクターの間で有名な中国古銭は非常に多岐にわたるので、代表的な種類の買取価格や価値を以下にて解説します。

刀幣

刀の形をした青銅貨である刀幣は、状態にもよりますが、古銭買取では10万円以上になる可能性があります。

五銖銭

五銖銭は紀元前2世紀頃に登場した貨幣で、現存数がそこまで多くなく、状態次第ではプレミア価値が見込めます。

開元通宝

開元通宝は古銭コレクターの間で比較的有名な古銭ではありますが、大量に流通していたこともあり極端な希少性は見込みにくいといえます。

宋銭、明銭

北宋の時代に登場したこの宋銭・明銭は、大量に流通していたため、ほかの中国古銭に比べて価値は見込めません。

咸豊通宝

清朝時代に登場した咸豊通宝は現存数が少なく、希少価値が高いです。

状態が極端に悪い場合を除き、数万円程度が見込める場合もあります。

このように、中国古銭には高額買取が狙える種類が多数存在します。

お持ちの中国古銭は、実は希少価値が高く、プレミア価格で売れるかもしれません。

価値を活かした古銭の買取は、中国古銭に詳しいバイセルにお任せください。

査定料・キャンセル料は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

中国古銭を高く売るポイント

先祖が大事にしていた、または家族から譲り受けた中国古銭などを売却するとなると、なるべく高く買い取ってもらいたいですよね。

いくつかのポイントを押さえるだけで思った以上の買取額になる可能性があります。

中国古銭を高く売るポイントを解説しますので、チェックしていきましょう。

中国貨幣・古銭の需要が高まっているときに売る

中国貨幣・古銭は定期的にブームが訪れることがあります。

また、昨今ではカプセルトイ自販機にも本物の古銭を入れた商品もあることから、古銭の需要が増えつつあると考えることもできます。

中国貨幣や日本の古銭などが手元にある場合、需要が高まっているときに売るのも1つの手です。

しかし一般の人が需要の増減を把握することは難しいので、定期的に査定を依頼するか、売りたいときに売ることがベストといえます。

中国古銭は偽物に注意!

中国古銭は歴史的背景による高い価値、需要の増加、製造の混乱という3つの理由から偽物が多く存在しています。

それぞれ、以下の表で詳しく見ていきましょう。

| 高い価値 | 中国の古銭は歴史的背景や希少性が見込める種類が多いです。特に清朝時代や共和国初期の中国古銭はコレクター人気も高いために、偽造の対象となりやすいです。 |

|---|---|

| 需要の増加 | 中国古銭の需要は海外だけでなく中国国内でも高まっており、中国アンティーク物に注目が集まりました。この結果、中国の古銭や古切手などの高騰と偽物の増加に繋がりました。 |

| 製造の混乱 | 過去の年代の中国古銭は製造過程でさまざまな種類や重量の貨幣が混在していたといわれ、それは偽物の増加を招く要因のひとつと言われています。 |

中国古銭を正しく見分けるなら古銭買取のバイセルへ

中国古銭は、数ある古銭の中でも希少価値が高い種類の一つです。

もしご自宅に価値の不明な古銭や中国古銭を見つけたら今すぐバイセルへご相談ください! 古銭に関する知識を持った査定士が、あなたがお持ちの中国古銭の価値をお調べします。

バイセルでは本ページでご紹介している中国古銭やそのほかの古銭類を多岐にわたり取り扱っておりますので、まずはお気軽にバイセルまでお問い合わせください。

より詳しい情報を知りたい方はこちら

古銭買取をもっと見る

中国貨幣の歴史

中国の貨幣の歴史は、非常に古くから始まり、何千年にわたり発展し続けてきました。

中国古銭にも深い影響を与えたその歴史を理解することで、中国の経済や文化の発展、さらには国際的な影響力についても深く理解できるでしょう。

貝貨から始まる貨幣制度

中国の貨幣の歴史は紀元前16世紀頃に遡り、初期には「貝貨」と呼ばれる貝が貨幣として使われていました。

この貝は稀少であったため、王族や富裕層の間で珍重され、貨幣として使用されました。

この「貝貨」が、中国における最初の貨幣の形態とされています。

戦国時代の貨幣の変化

やがて時代が進み、春秋戦国時代に入ると、貝貨に代わる新たな貨幣が登場します。

その一つが「蟻鼻銭(ぎびせん)」で、これは銅で作られた小さな貨幣で、蟻の鼻のような形状をしていたためこの名前がつけられました。

ほかにも「刀貨」や「布貨」といった、青銅を素材にした異なる形状の貨幣が各地で流通しました。

秦の時代と貨幣の統一

紀元前3世紀に中国を統一した秦の始皇帝は、貨幣制度の統一も行いました。

この時に登場した「半両銭」は、中心に正方形の穴が空いた銅貨で、これが後に続く中国の穴銭の原型となりました。

この頃になると高額の支払いに対し、金貨や銀貨なども使われるようになってきました。

しかし、現在のようなしっかりした貨幣制度が整っていたとはいえず、時期により制度の内容が変わったり新しい貨幣が登場したりという状況だったようです。

隋の時代と貨幣の統一

秦に代わって中国を統一した隋は、国内での貨幣の統一を試みました。

当時は地域によって貨幣の制度や価値が異なっていたため、経済的な混乱が生じていました。

この統一政策の一環として、「開元通宝」「乾元重宝」「重輪銭」「銅銭」「鉄銭」といった新しい貨幣が作られました。

しかし、偽物が多く流通してしまい、完全な統一には至りませんでした。

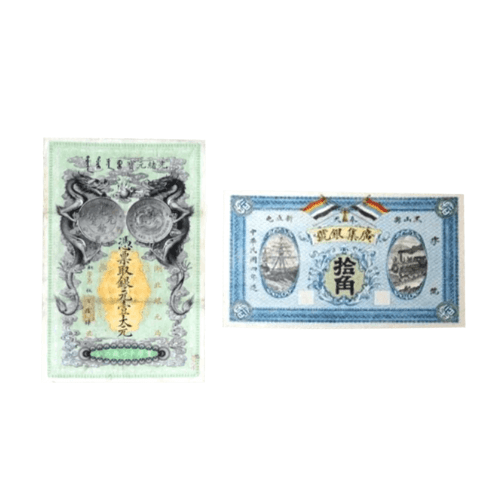

世界初の紙幣

11世紀頃、北宋の時代には、紙幣の先駆けとなる「交子(こうし)」が登場しました。

「飛銭」とも呼ばれます。

これは、商人たちが使っていた紙の手形で、世界で初めての紙幣として広く知られています。

しかし、紙幣の価値はインフレによって不安定であり、一定期間を過ぎると価値を失うこともありました。

銀貨の普及と安定

その後、宋から元の時代にかけて、紙幣のインフレが続き、「至元鈔(しげんしょう)」をはじめとした通貨が登場しては消え、という状態が続いていました。

経済は不安定な状態に陥りましたが、そこで登場したのが銀貨です。

銀は当時、それほど希少価値が高くなかったため、広く通貨として利用されました。

これにより、貨幣の価値が一定に保たれるようになり、経済が徐々に安定していきました。

近代的通貨制度の誕生

明・清朝の時代には「光緒元宝(こうしょげんぽう)」と呼ばれる貨幣が登場し、ここでようやく近代的な貨幣制度が確立されます。

これが現在の中国の貨幣制度の基礎となりましたが、日中戦争や内乱の影響でインフレが再び発生しました。

その後、共産党の成立により人民元が導入され、現在に至る中国の通貨システムが確立されました。

このように、中国の貨幣の歴史は、経済の変遷や国家の統一、技術の進歩などに深く結びついて発展してきました。

お持ちの中国古銭にも、貴重な歴史的価値が隠されているかもしれません。

もし古銭の真価を知りたい、あるいは買取をご希望の場合は、一度バイセルまで査定をご依頼ください。