有名作家の茶道具は高く売れる?買取時のポイントとは?

茶道は千利休の登場によって武家社会の社交場から、精神を整える場に変化していきました。

茶道具の中でも作家ものはコレクターも多く、中古市場で人気があります。

しばらく使っていない部屋を片づけていたら、作家ものの茶道具が出てきたという方もいるでしょう。

作家ものの茶道は高値で売れる可能性があります。

茶道具の種類ごとの有名作家、買取相場、高く売るポイントをご紹介します。

※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。

有名作家の茶道具は価値が高い!

茶碗や茶杓、茶釜などの茶道具(茶器)は、買取市場でも人気のアイテムです。

中でも有名作家が手がけた茶道具は、その作家のファンからも需要があり、無名のものより高値で売れる傾向にあります。

茶道具の種類や作家によって価値が異なるので、気になる方はまず査定にお出しください。

茶道具の買取事例は以下のページをご覧ください。

【種類別】茶道具の有名作家

茶道をするときに準備する道具である茶道具は、種類が多数あります。

おもに、茶碗、茶入れ、急須、茶掛け、茶釜、鉄瓶、茶托、扇子、帛紗(ふくさ)、帛紗挟(ふくさはさみ)、懐紙(かいし)、懐紙入(かいしいれ)、建水(けんすい)、柄杓(ひしゃく)、炭斗(すみとり)などです。

以下では、茶道具の代表的な種類ごとにその特徴と有名作家をご紹介します。

茶碗

茶碗は中国で生まれ、遣唐使が中国から日本に持って帰ってきたことで広まりました。

茶道では戦国時代には朝鮮半島で日用雑貨として作られた高麗茶碗のうち、抹茶碗に適した茶碗が取り上げられました。

茶碗で有名な作家は、北大路魯山人、濱田庄司、河本五郎、十三代中里太郎右衛門、荒川豊蔵板谷波山、加藤唐九郎、三輪休雪、川喜田半泥子、坂倉新兵衛、楽吉左衛門などがいます。

茶掛け

茶掛けとは掛け軸のことです。

茶席の趣旨や主人のメッセージや、禅の文化を表現する「日々是好日」や「一期一会」などの禅語が書いてあります。

飛鳥時代には礼拝用の道具として仏教徒の屋敷を中心に普及し、千利休が「掛物ほど第一の道具はなし」と茶室という神聖な空間に飾るものは格式が高いものであるべきだという考えから最も格が高い道具だとされていました。

茶掛けの有名作家は谷文晁、横山大観、棟方志功、円山応挙、前田青邨、酒井抱一などがいます。

茶釜

茶釜は、鉄で作られた湯を沸かすための釜です。

茶道では最も重要な道具で、千利休は茶釜さえあれば茶の湯は成立すると言うほど価値があります。

主要産地は、栃木県の天命釜、福岡県の芦屋釜、京都の京釜、関東の関東釜で、千利休が茶道を広め始めていたころは天明釜や芦屋釜が選ばれたといわれています。

芦屋釜と天命釜は現存数が極めて少なく、工房も少ないため希少価値が見込めます。

茶釜の有名作家には、宮崎寒雉、辻与次郎、角谷一圭などがいます。

鉄瓶

鉄瓶は弦と注ぎ口のついた鉄製の湯沸かし器具で、火をおこした茶釜にのせて湯を沸かします。

茶道では盆点前の際に使われ、盆点前とはお盆の上のみで行う簡略的な点前のことです。

鉄瓶は江戸時代後期から茶道で使われ始め、茶釜から派生して考案されました。

内部をコーティングした金気止めという技法によって錆びづらく、外側に漆が施されている鉄瓶は使い込むほどに光沢が出てきます。

鉄瓶の産地は京都と滋賀を中心とした「京鉄瓶」と、東北地方の「南部鉄瓶」と「山形鋳物」です。

京鉄瓶は、波多野正平が滋賀に開いた工房「亀文堂」などの工房、上田照房、波多野正平の弟・秦蔵六などの作家の作品には価値があります。

南部鉄瓶や山形鋳物は、小泉仁左衛門、鈴木盛久、高橋敬典などの作家、虎山工房、薫山工房などが有名です。

茶入

茶入は濃い色の抹茶粉を入れる道具で、道具の中では茶釜と同じく重要視されていました。

栄西禅師が中国から茶の種子を持ち帰る際に入れた小壺が起源で、唐物の茶入は貴重な道具とされていたようです。

焼物の工房で有名な常滑、越前、丹波、信楽、瀬戸、備前の6つの窯があり、その中でも瀬戸が知られています。

安土・桃山時代には瀬戸でも茶入が作られるようになり、瀬戸の茶器は現在でも価値が高いです。

買取ではフタや仕覆(ふくさ:道具類を入れる袋)などの付属品がついていると、評価が高くなりやすいでしょう。

茶入の有名作家には、藤原雄、山本陶秀、清水六兵衛、楽吉左衛門などがいます。

棗(なつめ)

棗も抹茶を入れておく容器で、形がナツメの実に似ていることが名前の由来です。

容器に入れる抹茶は色によって異なり、棗に入れる薄緑色のお茶を入れます。

また、棗は大棗(おおなつめ)、中棗(ちゅうなつめ)、小棗(しょうなつめ)に分けられます。

棗の有名作家には、浅井康宏、高橋香葉、山岸一男、忰山美知子などがいます。

茶托(ちゃたく)

茶托は茶を出す際の湯呑の受け皿で、相手に敬意を表すための礼儀として使われます。

金、銀、銅製、藤や竹などの植物でも作られた茶托もあり、買取では金が使われていたら評価されるでしょう。

茶席に適していた茶托は金属の錫(すず)で作られた茶托です。

触っても冷たさを感じず、使い込むほど色が濃くなるため適していたといわれています。

また、茶托の有名作家は江戸時代の金工作家・秦蔵六(はたぞうろく)です。

茶杓(ちゃしゃく)

茶杓とは、緑茶を点てる際に抹茶を茶器からすくう匙です。

茶杓は中国から渡来した象牙の匙を竹で作るようになったことが始まりといわれています。

竹製が主流で、象牙、塗り物、木地、鼈甲、砂張、陶器、金属製などがあります。

また、茶杓には匙を入れるために竹製の共筒、追筒、替筒が付いてきます。

共筒には、茶杓を作った作者の署名や銘が書かれており、銘には季語や和歌、禅語などが描かれています。

棗の有名作家には、円能斎、即中斎、黒田辰秋などがいます。

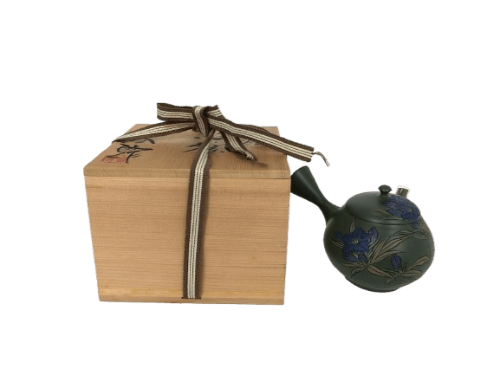

急須

急須は、葉茶をいれて湯をさして煎じ出すための道具です。

特に宇幸窯や香臣窯の急須、三重県四日市市と菰野町で生産されている萬古焼(ばんこやき)の急須が有名です。

江戸時代に陶芸家の沼波弄山(ぬなみろうざん)が萬古焼の窯を開き、1978年には四日市萬古焼急須が伝統的工芸品に指定されました。

また、急須の有名作家には常滑焼(とこなめ)で人間国宝に認定された三代目・山田常山がいます。

香炉

香炉とは、お香を焚くときに使う器です。

インドから中国を経て日本に伝来し、仏具としても使われ、室町時代には茶室を清める目的でも使われていました。

仏具用と茶道用とでは形状や色、使い方、宗派によって異なります。

茶席では床の間に飾る香炉が美術品として重要視され、その後に広まった茶道や華道でも、香炉は重宝されるようになりました。

香炉は、床の間や卓上に置く「置香炉」、紐や鎖で吊り下げる「吊香炉」、柄が付いている「柄香炉」、着物の袖に入れて香りを染みこませる「袖香炉」の4つに分類されます。

また、有名な香炉は人間国宝に認定されている吉田美統などの作家や、古伊万里、九谷焼など焼き物などがあります。

香合

香合(こうごう)とは、香を入れる蓋付の器です。

香炉と同じく飛鳥時代に仏具として中国から伝来し、茶の湯の席でも使われるようになりました。

また、漆芸家・前大峰が製作した輪島塗の香合は有名です。

水指

水指とは、茶席で使う水を入れておくための容器です。

茶釜に水を足して温度調節をしたり、茶碗や茶筅を洗うときに使います。

素材は、陶器、金属、ガラスなど様々です。

水指の有名作家には、金重陶陽、楽吉左衛門 、清水卯一などがいます。

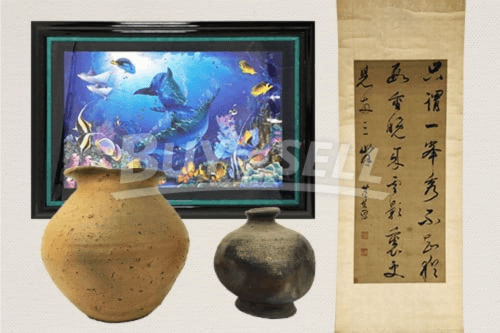

ご紹介した作家の茶道具、あるいは詳細がわからない茶道具でも、骨董品買取のバイセルがしっかりと見極めてその価値を価格に反映いたします。

お持ちの茶道具の価値が気になる方は、ぜひ一度バイセルにてお確かめください。

茶道具の買取相場

茶道具は有名作家、有名産地、現存数が少ない、保存状態が良いなどの条件を満たすと高額で買い取られる可能性が高いです。

茶道具の買取相場は、中古市場の需要度や保存状態次第で大きく変動します。

一例ではありますが、林恭助の茶道具の買取相場が~80万円ほど、本阿弥光悦の茶道具の買取相場が~100万円ほどというケースもあります。

※上記は参考価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。

※ご査定時の市場状況、在庫状況により買取価格が変動する場合ございます。

※お買取相場の価格は未開封の未使用品を想定しています。お品物の状態によって価格が大きく変わる場合がございますのでご了承ください。

何百年も前に作られた茶道具は、その残存数の希少性から、1点でも高値で売れる可能性があります。

お持ちのコレクションを査定に出して、価値がどのくらいあるか確かめてはいかがでしょうか。

バイセルでは茶道具を含めた骨董品の査定経験が豊富です。

茶道具の美術品や骨董品としての価値に熟知しており、全国から数千点以上の買取実績がございます。

売りたいけれども買取業者を決めるのにお困りなら、ぜひともバイセルにお任せください。

以下のページでは、バイセルの茶道具の買取価格を含む事例を掲載していますので、ぜひ参考にご覧ください。

茶道具を高く売るためのポイント

骨董品には価値のある茶道具が多数あります。

査定に出す前にポイントを知っておくと、より高く売れる可能性が上がります。

高く売るための3つのポイントをご紹介します。

- 保存状態をきれいに保つ

- 付属品が付いている

- 有名作家・希少性がある

それぞれ詳しく解説します。

保存状態をきれいにする

買取査定では茶道具の状態をくまなく見て金額を出します。

胴に傷がついた鉄瓶、持ち手が折れた茶杓、注ぎ口が汚れている鉄瓶、フチが欠けている茶碗など、損傷のある茶道具の場合、金額が下がってしまう傾向にあります。

ただし、すでに損傷のある茶道具は自分で直そうとせず、そのまま査定にお出しください。

むやみに修正しようとすると、反対に仕上がりが悪化してしまったり傷をつけてしまうこともあり得ます。

査定前には、本体や箱のホコリ等を優しく拭き取る程度にしておきましょう。

ちなみに金製や翡翠などの宝石が使われている茶道具も高値になりやすいので、傷を付けたりしないよう取り扱いには注意してください。

付属品が付いている

茶道具の付属品には、共箱や極め箱、鑑定書があります。

共箱は作家名(銘)と作品名が書かれた箱で、極め箱は作者の後継者が作家の署名をした箱です。

共箱には、茶道具を作った作家の人生観などを表した季語や和歌、禅語などが記されることがあり、コレクターからは作品の一部として重宝されます。

さらに、茶道の家元の落款や花押、作者名や由来を書き添えた書付もあると、査定評価に良い影響を与えるでしょう。

共箱や鑑定書をお持ちの場合は、必ず茶道具本体の査定の際に一緒に出すようにしましょう。

有名作家・希少性がある

本記事でも度々触れていますが、茶道具買取において、有名作家が手がけたかどうかは重要な査定ポイントになります。

有名な茶道具作家には、北大路魯山人、板谷波山、十三代・酒井田柿右衛門、濱田庄司、河本五郎、十三代中里太郎右衛門、荒川豊蔵、加藤唐九郎、三輪休雪、川喜田半泥子、坂倉新兵衛、徳田八十吉、青木木米、井上萬二などがいます。

作家ものの茶道具をお持ちの方は、バイセルにて価値をお確かめください。

査定料・キャンセル料は無料ですので「値が付くか知りたいだけ」という場合にもお気軽にご相談ください。

茶道具の歴史

茶道は平安時代から鎌倉時代にかけて伝わり、武家社会などで地位が高い人たちの社交場でした。

安土桃山時代に活躍した茶人・千利休の登場によって社交だけではなく作法に則って道具を扱い、茶を味わって精神を整えるという「わびさび」という美意識を確立しました。

千利休の子孫が作った流派の「表千家」を中心に、「裏千家」や「武者小路千家」が三大流派と呼ばれ、しきたりや茶道具の種類、数がそれぞれ異なります。

また、茶道の基本は四畳半の茶室で道具を使って茶をたてる作法で、使う道具と動作が決められています。

茶事に使用する茶道具は、千利休が生み出した茶の湯に基づいて作られており、中国の茶器ではなく日本で作られた茶道具を使用することを好んでいました。

現在でも人気の南部鉄瓶や九谷焼の茶入れなども使われていたようです。

茶道の代表的な流派

茶道の代表的な流派は、三千家と呼ばれる「表千家」「裏千家」「武者小路千家」です。

千利休の孫である千宗旦の子どもたちが作った三千家は、次男の一翁宗守(いちおうそうしゅ)が「武者小路千家」、三男の江岑宗左(こうしんそうさ)が「表千家」、そして四男が仙叟宗室(せんそうそうしつ)が「裏千家」を作りました。

流派は三千家だけではなく、家元制度となって大きくなり小堀家、久田家、薮内家、山田家、樂家、永楽家、大西家などの流派があります。

三千家の中でも茶事で使用する道具や作法が異なります。

表千家

表千家とは、千利休の孫である千宗旦の三男・江岑宗左が作った流派です。

表千家の号の不審菴(ふしんあん)は千利休が営んだ茶室の名で、千家屋敷全体を指す言葉でもあるため表千家の象徴とされ、歴代の家元が継承してきました。

作法は、茶を立てる時に泡立てない、茶筅に煤竹を使う、菓子を入れる器は蓋付きの喰籠(じきろ)、道具箱の紐色は黄色、女性の帛紗(ふくさ)は赤色、男性三家とも紫で統一、一畳を6歩で歩く、部屋に左足から入るなどがあります。

裏千家

裏千家は、千利休の孫・千宗旦が不審菴を江岑宗左に譲り、隠居所として建てた茶室「今日庵」を宗旦が四男に譲ったことで生まれました。

裏千家の作法は、茶を立てる時によく泡立てる、茶筅に白竹を使う、菓子を入れる器は蓋なしの鉢、道具箱の紐色が深緑色、帛紗(ふくさ)は女性は赤色、一畳を4歩で歩く、部屋に右足から入るなどがあります。

武者小路千家

武者小路千家は、表千家や裏千家と比べて小規模な流派です。

宗旦の次男で一翁宗守が、京都の武者小路通りに茶室「官休庵(かんきゅうあん)」を建てて分家しました。

武者小路千家の茶室は焼失と再建を繰り返していたので、茶室や所作に無駄のない合理性を追求しています。

作法は、茶を立てる時には泡立てない、茶筅に胡麻竹を使う、菓子を入れる器は蓋付きのいわゆる喰籠(じきろ)、道具箱の紐色は茶と紺色、女性の帛紗(ふくさ)は赤色、一畳を6歩で歩く、部屋に柱側の足から入るなどがあります。