浮世絵の有名絵師と代表作品を紹介!有名浮世絵ランキングも解説

浮世絵は江戸時代に誕生した当時の庶民文化を描いた絵画で、その分野では多くの絵師が活躍し、現在でも知られている作品が数多く誕生しました。

本記事では「有名な浮世絵を知りたい」「浮世絵の有名絵師には誰がいる?」など浮世絵について知りたい方に向けて、浮世絵の有名絵師と代表作品、有名浮世絵ランキングを紹介します。

また、高値がつきやすい作品の特徴も解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。

「バイセル」の査定士として、月間120件以上の査定、年間では1,000件以上のお客様対応の実績があります。豊富な経験をもとに 12カテゴリ、19品目と幅広い知識を有しています。その中でも着物・ブランド品の査定が得意です。 また、多数のメディアに出演させていただいた経験もあり、様々な角度からリユース業界に貢献したいと思っています。当記事のお品物へのご相談がございましたら、バイセルへお気軽にお申し付けください!

浮世絵とは

浮世絵とは、江戸時代の庶民文化を描いた絵画を指します。

江戸時代の風景や遊女、人気役者などを描いた作品が多く、当時の庶民の暮らしや流行を伺い知れるのが特徴です。

また独特な色彩や構図も魅力で、海外の画家にも大きな影響を与えました。

「ひまわり」で有名なゴッホは、浮世絵を参考に作品を手掛けたともいわれています。

浮世絵は「木版画」と「肉筆画」の2種類に分類されています。

それぞれの特徴は、以下のとおりです。

| 木版画 | ・絵師が描いた絵を彫って木版で刷り上げたもの ・木版をひとつ作れば何百枚も同じ絵を制作できる |

|---|---|

| 肉筆画 | ・絵師の直筆の作品を指す ・同じ作品が存在しないため希少価値が高い |

木版画は大量生産が可能で、江戸時代当時の庶民でも比較的手に入れやすかったといわれています。

一方で肉筆画は絵師が手掛けた唯一無二の作品のため、主に富裕層が作成を依頼し購入するのが一般的でした。

現代でも肉筆画の浮世絵は、非常に価値が高いです。

浮世絵の有名絵師一覧と代表作品

浮世絵の有名絵師10人を以下の一覧表にまとめました。

| 菱川師宣 | 歌川広重 |

| 喜多川歌麿 | 歌川国貞 |

| 葛飾北斎 | 月岡芳年 |

| 鳥居清長 | 河鍋暁斎 |

| 東洲斎写楽 | 葛飾応為 |

一人ずつ人物像や作品の特徴を見ていきましょう。

菱川師宣

菱川師宣(ひしかわもろのぶ)は、従来は版本の挿絵だった浮世絵を独立させ、「一枚絵」と呼ばれる観賞用の浮世絵を広めた「浮世絵版画の始祖」とも言われる絵師です。

菱川師宣の浮世絵は、優美でゆったりとした作風が特徴です。

彼の画力と表現力により、それまで挿絵の一部とされていた浮世絵は、独立した一枚絵として芸術的な地位を確立しました。

代表作には「見返り美人」「美人遊歩図」などが挙げられます。

喜多川歌麿

喜多川歌麿(きたがわうたまろ)は、1753年生まれとされている絵師です。

狩野派の絵師であった鳥山石燕(とりやませきえん)に師事し、1775年には北川豊章(きたがわとよあき)という名前で活動していました。

1784年頃、色鮮やかで豪華な狂歌絵本を次々と世に送り出し、この頃に喜多川歌麿に改名しています。

喜多川歌麿の作品には独自の美人画が多く、寛政期頃には「美人大首絵」を創案しています。

彼が描く美人は、顔の美しさに加えて女性美の真髄を追求しているとして注目を集めました。

代表作には「ポッピンを吹く女」「寛政三美人」などがあります。

葛飾北斎

葛飾北斎(かつしかほくさい)は1760年本所割下水(現在の東京都墨田区)生まれの絵師です。

18歳のときに勝川春章(かつかわしゅんしょう)に師事し、翌年に勝川春朗(かつかわしゅんろう)の名前でデビューしました。

破門後、俵屋宗理(たわらやそうり)を襲名し「宗理型美人」を創出、38歳のときに葛飾北斎と名乗るようになったのです。

葛飾北斎は1849年に90歳で亡くなるまで、30,000枚以上の作品を世に送り出しました。

彼の代表作「富嶽三十六景」は、あまりにも有名です。

鳥居清長

鳥居清長(とりいきよなが)は、1752年生まれで「天明期」と呼ばれる鈴木春信と喜多川歌麿の間の時代に活躍した人物です。

役者絵の名門であった鳥居派の4代目ですが、女性を描いた美人画に定評があります。

代表作の「美南見十二候」は、当時の品川の芸者たちを描いており、華麗な衣装と芸者たちのいきいきとした表情が魅力です。

また「清長風」と呼ばれる、八頭身で抜群のスタイルの女性を多く描いている点も特徴です。

彼の美人画は、後に「天明のヴィーナス」と呼ばれるようになり、国際的に高く評価されています。

東洲斎写楽

東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)は、生没年不詳で謎の多い人物です。

1794年〜1795年のうちのわずか10ヵ月間しか活動しておらず、残された作品も約140枚と少ないです。

活動期間が短いのは、作風が大きく影響しているといわれています。

東洲斎写楽の作風は、目やまゆげなど役者の特徴を誇張して個性豊かに描くスタイルでしたが、役者やファンから嫌われてしまい、一線を退かざるを得なかったのだとされています。

活動期間、作品、ともに少ないですが「市川鰕蔵の竹村定之進」「松本幸四郎の肴屋五郎兵衛」などが代表作として挙げられます。

歌川広重

歌川広重(うたがわひろしげ)は、1797年生まれで、本名は安藤重右衛門(あんどうじゅうえもん)です。

15歳のときに歌川豊広(うたがわとよひろ)に師事すると、すぐに才能を見出され、翌年には歌川広重の名前をもらいます。

デビュー後は美人画や役者絵を数多く描いたものの、ヒット作にはなかなか恵まれませんでした。

35歳のときに葛飾北斎の影響を受け、風景画に挑戦したところ「東海道五十三次」や「東都名所」などの人気作品を次々と生み出したのです。

そして風景画の絵師としての地位を確立しました。

歌川国貞

歌川国貞(うたがわくにさだ)は1786年生まれで幼い頃から才能を認められ、初代歌川豊国(うたがわとよくに)に師事します。

20歳でデビュー以降、美人画や役者絵で人気作を次々と描きました。

79歳で亡くなりましたが、生涯で残した浮世絵は10,000点以上と圧倒的な作品数を誇ります。

代表作は「当世見立三十六花撰」などです。

月岡芳年

月岡芳年は、1839年に新橋(現在の東京都中央区)に商家の次男として生まれました。

12歳のときに歌川国芳(うたがわくによし)に師事後、15歳で武者絵3枚続「文治元年平家の一門亡海中落ち入る図」でデビューします。

1866年には兄弟子らと「無残絵・英名二十八衆句シリーズ絵」を競作し、一躍人気となりました。

しかし1870年頃に病気の影響で第一線から離れ、回復後、1873年には大蘇芳年(たいそよしとし)に改名します。

主に戦争絵や新聞挿絵の分野で活躍しました。

河鍋暁斎

河鍋暁斎(かわなべきょうさい)は、1831年に下総国古河(現在の茨城県古河市)で生まれた絵師です。

7歳で歌川国芳に師事後、10歳のときに狩野派の前村洞和(まえむらとうわ)に移籍しました。

しかし前村洞和が病気になったため、その後は彼の師匠だった狩野洞白(かのうとうはく)に師事しています。

独立後は「狂斎」と題して戯画や風刺画を数多く発表し、人気を集めました。

代表作は「地獄極楽図」「花鳥図」などが挙げられます。

葛飾応為

葛飾応為(かつしかおうい)は葛飾北斎の三女で、女性の絵師です。

本名は「お栄」ですが、父の葛飾北斎に「おーい、おーい」と呼ばれていたことから「応為」という名前を使っていたといわれています。

父の助手を務めながら、自身の作品制作を行っていたとされています。

彼女は葛飾北斎から「美人画においては叶わない」と言われたほど、美人画が得意でした。

代表作には「月下砧打美人図」「吉原格子先之図」などがあります。

有名な浮世絵作品ランキング

「浮世絵の有名作品」とは、作品の価値や人気によってさまざまな基準で評価されます。

独自視点ではありますが、特に知名度が高く多くの人に親しまれている有名な浮世絵作品をランキング形式でご紹介します。

歴史的価値はもちろん、国内外での認知度や美術館での展示頻度などをもとに選定しています。

※あくまで独自視点ですので、参考としてお読みください。

第1位:葛飾北斎「神奈川沖浪裏」(富嶽三十六景)

葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」は、世界で最も有名な浮世絵といわれる1枚です。

巨大な波がうねる中、背景に富士山を配した構図が印象的で、世界中の人々に知られている浮世絵作品です。

モネやゴッホといった西洋の画家にも大きな影響を与えました。

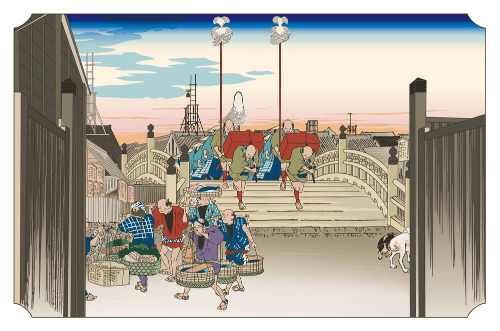

第2位:歌川広重「東海道五十三次」

歌川広重の「東海道五十三次」は、江戸から京都までの宿場町の風景を、詩情豊かに描いた連作です。

日本各地の旅情を感じられる作品として、現在でも多くの人に親しまれています。

第3位:喜多川歌麿「ポッピンを吹く女」

喜多川歌麿の「ポッピンを吹く女」は、女性がポッピンを吹く瞬間を繊細に描いた作品で、美人画の名手・歌麿の魅力が詰まっています。

表情や仕草の細やかな表現力に、多くの鑑賞者が惹かれています。

第4位:東洲斎写楽「市川鰕蔵の竹村定之進」

東洲斎写楽の「市川鰕蔵の竹村定之進」は、歌舞伎役者の演技中の表情を誇張して描いた作品で、浮世絵の中でも異彩を放つ存在です。

短期間で多数の傑作を残した写楽の中でも、特に印象的な1枚となっています。

第5位:鈴木春信「中納言朝忠」

鈴木春信の「中納言朝忠」は、和歌の世界を題材にした作品で、春信の持ち味である淡く優しい色使いや、穏やかな人物描写が光っています。

多色刷りの技術と表現力の高さが評価されています。

高値がつきやすい浮世絵の特徴

浮世絵は、作家・作品によって需要が見込め、高値になるものもあります。

高値がつきやすい浮世絵の特徴は、以下の3つです。

- 有名な絵師の作品

- 希少性の高い作品

- 鑑定がついた作品

1つずつポイントを解説します。

高値がつきやすい浮世絵の特徴を把握しておけば、もし今後浮世絵が不要になった場合に買取の参考になるかもしれません。

有名な絵師の作品

有名な絵師の浮世絵作品は人気が高いため、高値がつきやすいです。

本記事でご紹介した浮世絵の有名絵師一覧でご紹介している絵師の作品であれば、高価買取が期待できるでしょう。

お手持ちの浮世絵の作者が誰なのか、ぜひ確認してみてください。

作家は、作品に押されている落款や記されているサインなどで確認できます。

ただ、1人で何種類も落款を持っている作者もいたりと見極めが複雑な場合があるので、詳細がわからないときにはバイセルの査定のプロにお任せください。

希少性の高い作品

希少価値が高い浮世絵作品とは、おもに以下に該当するものを指します。

- 発行部数が少ない

- 肉筆画である

- 状態が良い

発行部数が少ない作品は当然持っている人も限られてくるため、希少価値が高いです。

肉筆画は絵師が直接描いており、基本的にはこの世に1つしか存在しません。

また浮世絵は江戸時代から存在するため、時代の経過とともにどうしても劣化してしまいます。

汚れや破損のない作品は貴重であることから、希少価値が高いとされています。

鑑定がついた作品

専門家による鑑定書がついている作品は「本物である」というお墨付きです。

きちんとした証拠があるため、査定時に高値で取引されます。

ご自宅に浮世絵がある場合は、鑑定書がついていないかを確認してみてください。

ご自宅に価値が気になる浮世絵があるという方は、ぜひ一度美術品買取バイセルの査定をお受けください。

「いくらになるか知りたいだけ」という場合も、お気軽にご利用いただけます。

お問い合わせ・無料相談はこちら

電話から相談する

0120-612-773

通話料無料・24時間365日受付中

メールから相談する

お申し込みフォームへ

より詳しい情報を知りたい方はこちら

骨董品買取をもっと見る