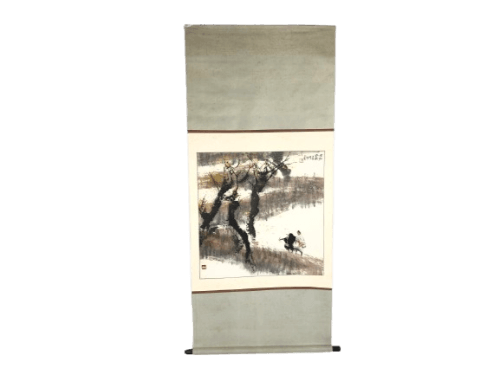

中国の掛け軸ってどんなもの?中国掛け軸の特徴や作家を紹介

掛け軸は、飛鳥時代には中国から伝来していたと言われる伝統文化です。

最初は仏像のように礼拝に用いられるものであったという掛け軸ですが、日本ではその後季節感溢れる風景画を描いたものが流行し、中国の掛け軸とは違う文化として発展していきました。

では、中国の掛け軸は日本の掛け軸とはどう違い、どのような特徴があるものなのでしょうか。

中国掛け軸の特徴、中国掛け軸の種類、中国掛け軸の有名作者、高く売れやすい中国掛け軸の特徴などについて詳しく解説します。

※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。

「バイセル」の査定士として、月間120件以上の査定、年間では1,000件以上のお客様対応の実績があります。豊富な経験をもとに 12カテゴリ、19品目と幅広い知識を有しています。その中でも着物・ブランド品の査定が得意です。 また、多数のメディアに出演させていただいた経験もあり、様々な角度からリユース業界に貢献したいと思っています。当記事のお品物へのご相談がございましたら、バイセルへお気軽にお申し付けください!

中国掛け軸の歴史

中国掛け軸は、通説では西暦1000年ごろに誕生した文化であると言われています。

しかし、日本では飛鳥時代にすでに掛け軸が存在していたこと、そしてそれは中国から伝わったと言われていることから、中国でも西暦800年代くらいには掛け軸の原型となるものはあったのではないかと考えられます。

中国の掛け軸はもともと仏教的な意味合いが強く、日本にも仏具として伝来しました。

最初の頃は額に納められ、仏像のように仏教における礼拝に用いられたようです。

しかし持ち運びが不便だったことや、運搬中に破損する恐れがあったことなどから、現在のような巻物状の形に変化したようです。

なお、日本に伝わった頃にはすでに紙の形だったと言われています。

中国掛け軸の特徴

ここからは、日本の掛け軸と比較しながら、中国掛け軸の特徴について詳しく解説します。

特に見分けやすい代表的なポイントを中心に紹介していきましょう。

絵画に詩句がついている

中国には古くから「書画同源」あるいは「詩画一如」という考え方があります。

これは、詩と絵画はセットでなければならないという考え方です。

このような背景から、中国の掛け軸には、必ず絵画に詩句が添えられています。

絵画や書は単独で描かれていることが多い日本の掛け軸とは、大きく異なるところです。

文人表具

布や紙などを貼って掛け軸を仕立てることを「表具」あるいは「表装」といいます。

掛け軸の表具は大きく分けると、日本で生まれた「大和表具」と中国で生まれた「文人表具」の2種類があります。

文人表具は中国明王朝時代の表装形式で、特に文人画の表装として用いられたことから、この名がついています。

文人表具には「袋仕立て」「唐表具」「明朝」の3種類があり、屋外で掛軸を鑑賞する際の鳥よけでもある「風帯」が付かないのが特徴です。

技法

中国の掛け軸と日本の掛け軸の大きな違いは、色彩と画風です。

例えば日本と中国の山水画には、技法に大きな違いがあります。

にじみやぼかしを多く使用している日本に対し、中国では輪郭をくっきりと描く技法が用いられています。

また、季節感を大切にする日本の山水画に対し、中国の山水画は山のイメージを全面的に使用した鋭い印象のものが多いことも特徴です。

絵のテイスト

たとえば山水画は日本の掛け軸でも中国の掛け軸でも一般的なモチーフですが、その描き方には違いがあります。

まず、日本の掛け軸における山や河の画は、山や河を通して季節を感じられるものが多いです。

一方の中国掛け軸では、山や河そのものに焦点があたっていることが多く、季節や情緒を感じさせるような作画は少なくなっています。

河の荒々しさや山の鋭さなど、力強い印象を受けるものが多いのが特徴です。

落款印

日本でも中国でも、掛け軸には作者の名前を示す落款印が捺されていることが多いです。

日本の落款印は、「作家のサイン」または「作品が完成した証明」として使用されています。

一方で中国掛け軸の落款印は作品の一部として鑑賞の対象となっており、落款印そのものに芸術的な価値があるとされています。

また、中国の掛け軸にたくさんの印が捺されているのも大きな特徴です。

中国では、落款印は作者だけでなく所有者も捺すこととなっており、それによって過去に誰が所有していたかを知ることができます。

落款印がたくさん押されているほど多くの所有者が所有していたことになり、その掛け軸の価値にも影響してくるのです。

掛け軸のサイズや形状

日本の掛け軸は床の間に飾られることを前提としているため、床の間に合わせたサイズ・長さになっています。

具体的には、長さは194cm・190cm・181cm・142cm・136cmが主流です。

一方で中国掛け軸にはサイズの基準がなく、中国掛け軸は日本の掛け軸に比べてサイズが大きいものが多いです。

床の間にかけた時に30cm以上余ることもあります。

長さ2メートルを超えるもの、床の間にかけた時に30cm以上余るような長いものがあるのが、中国掛け軸の特徴と言えます。

また、掛け軸を巻く際に使用する軸先も、中国掛け軸の方がサイズが大きいことが多いです。

ほかに形状の違いとしては、掛け軸を吊るす紐がついている部分である表木が挙げられます。

日本は表木が半月状になっているのに対し、中国のものは四角くなっています。

そのほか、掛け軸のつくりや表具については、以下のページが詳しくなっています。

参考までにぜひご覧ください。

お問い合わせ・無料相談はこちら

電話から相談する

0120-612-773

通話料無料・24時間365日受付中

メールから相談する

お申し込みフォームへ中国掛け軸の主な種類

中国掛け軸の中でも代表的な種類について詳しく解説していきます。

中国水墨画

中国水墨画は、筆を運ぶ時の勢いを使って強弱を表現しています。

墨のにじみを使って柔らかい自然を表現している日本の水墨画とは違い、中国の水墨画はダイナミックで力強い印象があります。

中国山水画

中国山水画は、自然を題材とした絵画のような作品です。

風景画とは違い、山を霊獣などの住処として表現している中国人の感性が表現されています。

また、中国の山水画に描かれる風景には理想郷のようなイメージがあり、中国の高い精神性が要求されています。

日本の山水画との大きな違いは、実写風景が描かれているのに対し、中国の山水画は実際には存在しない、想像上の景色が描かれているところです。

文人画(南宗画)

文人画とは、職業画家ではない、文人や知識人が余技として書いた絵画のことです。

技術的な絵画よりも自由な表現によって主観的に描かれているところから、当時の中国では高く評価されていました。

院体画(北宗画)

院体画は職業画家によって描かれた作品のことです。

主観的に描かれる文人画とは異なり、花鳥や山水などを精密で写実的に描いています。

墨の濃淡を使って陰と陽を表現し、ダイナミックで繊細な表現が特徴です。

中国花鳥画

四季の移り変わりなどを描いた画題のひとつです。

花鳥画といっても花と鳥だけではなく、草木や虫、小動物なども描かれています。

言葉遊びなども含まれたことから、富裕や子孫繁栄、長寿などの願いを込めて、文人同士の贈答品として利用されていました。

中国花鳥画は、初期は鉤勒填彩という画報が用いられており、正確な描写が重視されていました。

その後、輪郭を加えず色彩や筆のタッチを使って表現する没骨法も取り入れ、画院以外の士大夫や僧侶にも高く評価されています。

中国掛け軸の有名作者

中国にも骨董品買取市場で注目される画家は多数おり、掛け軸で有名な作者も存在します。

掛け軸で有名になる作家は、絵画だけでなく書にも長けている人物が多いのが特徴です。

ここでは、骨董品買取市場で注目を浴びる、中国掛け軸の有名な作者をご紹介します。

呉昌碩

呉昌碩(ご・しょうせき)は、中国近代で最も優れた芸術家と言われています。

詩・書・画・篆刻すべてに精通していたため、「四絶」と称賛されていました。

幼少の頃から勉学に励んでいましたが、太平天国の乱で一家離散し、21歳まで放浪生活を送っていました。

その後、56歳で知事となるものの、たった1ヶ月で辞職し、その後は書画で生計を立て、84歳で亡くなるまで多くの作品を残しました。

代表作は「牡丹水仙図」や「臨石鼓文」で、気品ある個性的な画風が特徴で、特に花の画を得意としていました。

斉白石

斉白石(せい・はくせき)は、中国で最も有名で人気のある画家です。

1864年に湖南省湘潭の農家で生まれ、最初は大工として働いていましたが、絵画を学び画家として成功しました。

中国近代絵画の巨匠と言われており、「中国のピカソ」とも呼ばれています。

代表作「海老」は、墨の濃淡のみで描かれた躍動感溢れる名作です。

顧愷之

顧愷之(こ・がいし)は、344年〜405年頃の中国東晋の画家で、名画の祖と呼ばれた人物です。

中国史上で初の画家であり、「画聖」と呼ばれていました。

代表作は「女史箴図(じょししんず)」で、南北朝時代の宮廷生活が描かれた傑作です。

しかし、残念ながら模写しか伝わっておらず、真筆は不明です。

于右任

于右任(う・ゆうじん)は、1879年に生まれ、科挙に合格するも漢詩の内容によって政府を追われ日本に留学します。

その後、政治家として活躍しつつ文化人として漢詩や書などでも素晴らしい作品を多数残しました。

有名な代表作は、1912年の「涇原故舊記」です。

白雪石

白雪石(はくせきせつ)は1915年北京に生まれた画家で、幼少期から絵画の鍛錬を積んでいました。

青年期には、趙夢朱や梁樹年に師事して腕を磨きました。

その後に世界各国で個展を開き、この個展をきっかけとして世界にその名を広めていきます。

代表作「漓江一曲千峰秀」は、桂林を幻想的に描いた大作です。

黄慎

黄慎(こうしん)は1687年福建省寧化県生まれ、清の中期に活躍した画家で、揚州八怪(ようしゅうはっかい)の一人にも数えられます。

揚州八怪とは中国の清代乾隆(しんだいけんりゅう)年間に、江蘇省揚州で活躍した8人の画家たちを指します。

14歳のときに父を亡くして家庭が貧しかったこともあり、若くして自身の作品を売りながら福建省・江西省・広東省・南京と渡り歩き、揚州に辿り着きます。

そこで、同じく画業を営む鄭燮や李鱓らとの交友を持ちました。

当初は同郷の画家・上官周に学んで人物画や山水画、草虫などもを描いていましたが、晩年は道教や仏教に関連した人物画である道釈画などを描いていたようです。

代表作「山水図冊」は京都泉屋博古館に所蔵されています。

呉作人

呉作人(ごさくじん)は1908年に江蘇省で生まれた画家です。

上海芸術大学などで絵画を学び、パリ高等美術学校とベルギー王室美術学校で技術を習得して帰国しました。

帰国後は油絵を描いていましたが、1950年頃から中国画に方向転換をします。

晩年はパンダ、ヤク、ラクダ、金魚などの水墨画を描き続け、1997年に89歳で亡くなりました。

呉作人は動物の水墨画で有名で、代表作には「千里走輕騎」「牧放原蔵」などがあります。

留学先で学んだ西洋の絵画技術を取り入れた作風が高く評価をされています。

徐悲鴻

徐悲鴻(じょひこう)は1894年江蘇省で生まれ、近代中国絵画の作家として高く評価されている画家です。

幼いころから父に詩文書画を学んでいた徐悲鴻は、洪水で甚大な被害を受けた家計を助けるために絵画を売り始めます。

そこで手にしたお金で1917年には日本、1919年にはフランスからドイツへと留学し、写実主義絵画などを学びました。

この頃に欧州各国で多くの展覧会を開催しました。

中国に帰国後は北京の美術学校で教鞭をふるい、中央美術学院長にも就任しました。

徐悲鴻の作品は遠近法と西洋絵画の構図を取り入れているのが特徴です。

代表作に「田横五百壮士」「馬画」「戯蝶図」「猫画」などがあり、特に「鞭を放せ」はオークションで数千万香港ドルで落札されたことで有名です。

作品は中国の国画に選ばれ、1983年には北京に徐悲鴻記念館が建設されました。

まだまだいる中国掛軸の有名作家一覧

中国掛け軸の有名な作者は他にも多数います。

ここまでにご紹介した以外の中国掛け軸の有名作家について、一覧表でご紹介します。

| 亞明 | 伊孚九 | 于非闇 | 惲寿平 | 袁暁岑 |

| 王一亭 | 王沂東 | 王原祁 | 何海霞 | 何家英 |

| 何紹基 | 顔輝 | 関山月 | 関良 | 魏紫煕 |

| 仇英 | 靳尚誼 | 馬遠 | 八大山人 | 范曾 |

| 潘天寿 | 傅山 | 葉恭綽 | 楊守敬 | 葉浅予 |

| 頼少其 | 羅聘 | 藍瑛 | 李可染 | 陸厳少 |

| 李苦禅 | 沈南蘋 |

高く売れやすい中国掛け軸の特徴

中国掛け軸は、骨董品買取市場の中でも特に価値の高い美術品の1つとなっています。

その理由として、以下の2点が挙げられます。

- 中国文化財の国外持ち出しを禁止する法律があるから

- 中国富裕層による投資目的での需要が増加しているから

これによって中国国外に中国掛け軸が流通する数自体が少なく、さらに中国富裕層による買占めが起こったことで希少価値が非常に高くなっているのです。

ここでは、そんな中国掛軸の中でも特に高く売れやすい掛け軸の特徴を4つご紹介します。

- 掛け軸の状態が良い

- 有名作家の作品である

- 肉筆である

- あるべき付属品が全てそろっている

掛け軸の状態が良い

中国掛け軸に限ったことではありませんが、骨董品は状態がいい(制作当時の状態をなるべく保っている)ほど高く売れやすいです。

中国の有名作家の掛け軸は古い時代に作られたものが多く、古い掛け軸でありながらきれいな状態で残っている場合は、希少価値が高くなるでしょう。

その一方で、日焼け・シワ・色あせ・虫食いがあるなど、作品の状態が悪ければその分だけ価値は下がってしまうでしょう。

そうならないためにも、直射日光を避ける、飾らない場合は箱に入れて風通しの良い場所で保管するなど、掛け軸の状態を保つための工夫をしてあげることが重要です。

有名作家の作品である

中国掛け軸などの骨董品では、作者が有名作家・人気作家であるほど高く売れやすい傾向があります。

例えば、上でご紹介したような呉昌碩・斉白石・顧愷之・于右任・白雪石などの有名作家の作品であれば、高く買取されやすいでしょう。

査定では掛け軸に描かれた落款や墨書きなどから、作家本人が描いた作品なのかを判断します。

肉筆である

掛け軸は複製がしやすい美術品とも言われ、複製や模写が盛んに行われてきました。

中国掛け軸のうち、複製や模写でないオリジナル作品は「肉筆」と呼ばれ、複製や模写よりも高く買取されやすい傾向にあります。

肉筆であるかどうかを確かめるのに重要なポイントが、作家名や制作時期などを確認できる落款印です。

また、中国掛け軸には図柄の中に隠し落款印を忍ばせてあることがあり、これも肉筆作品かどうかを見極める一つの要素となります。

あるべき付属品が全てそろっている

掛け軸には、作品を収めて保管するための共箱など、付属品がついていることがあります。

共箱には作者のサインや印が入っていることが多く、有名作家の作品であることを証明するのにも重要な役割を果たします。

骨董品コレクターにとっては重要なコレクションの一部でもあり、付属品があることでより高く売れる可能性があるでしょう。

特に、古い時代に作られた掛け軸だと付属品が散逸しているケースも多く、共箱などがそろっていると希少価値がつく場合があります。

お持ちの中国掛け軸に共箱などの付属品がある場合は、大切に保管しておくことをおすすめします。

なお、共箱は木製が多いですが、漆製の共箱は高級素材として評価される可能性があります。

そのほか、中国掛け軸の買取について詳しくは以下の記事をご参照ください。

こんなコラムも読まれています

- 中国と日本の掛け軸の違いとは?中国掛け軸を買取に出すときのポイントまとめ

- 【中国美術】買取業者の賢い選び方と相場を解説!売れる種類と高値になる作品の特徴は?

- 書画や掛け軸を高価買取してもらうには?高く売れる作家や買取のコツを紹介!

- 中国骨董品の代表的な種類7選!本物の特徴や高価買取のポイントを解説

- 中国陶器の価値とは?歴史や時代別の特徴、代表作品、高価買取のポイントを解説

- 中国骨董の人気ジャンルとその歴史・魅力を解説!価値の見極め方は?

- 呉昌碩とは?高価買取してもらいやすい作品や掛け軸・篆刻など代表作の価値を解説

- 斉白石の高価買取のポイントとは?人物像や有名な作品3選についても解説

- 横山大観作品の買取相場の決まり方は?高く売れる作品の特徴や買取のコツも解説

- 酒井抱一作品の買取相場は?おすすめの買取方法や買取時の注意点も解説

より詳しい情報を知りたい方はこちら

骨董品買取をもっと見る