【古銭買取】天保通宝の買取相場は?気になる価値を解説!

江戸時代の銭貨というと、寛永通宝を思い浮かべる人は多いかもしれません。

実際、寛永通宝は長い期間使われましたし、現存する数や種類も多いです。

現代の古銭買取市場において、その寛永通宝に劣らぬ人気を誇る江戸時代の銭貨が、天保通宝です。

通用した期間は短いながら、天保通宝は種類が数多く、古銭コレクターの興味を惹きつけてやみません。

本記事では天保通宝の価値と種類ごとの買取相場、買取に出す際に注意したいことを解説します。

※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。

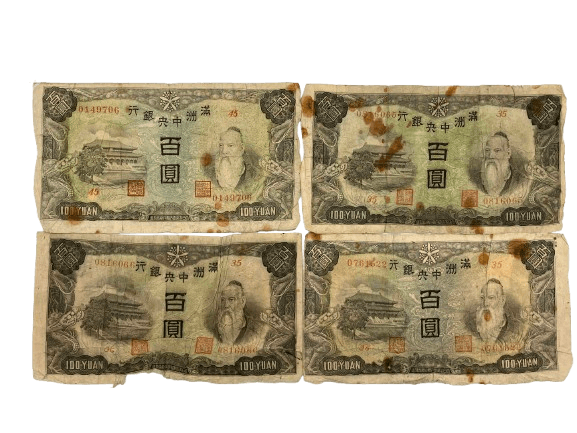

天保通宝とは?

天保通宝は江戸時代末期の1835年(天保6年)に発行され、その後56年間に渡って流通した貨幣です。

江戸幕府が鋳造したもののほか、幕府の公認・非公認含めて藩ごとに作られたものも出回っていました。

形状は楕円形で、中心に四角く穴が開けられている穴銭の1種です。

表面には穴を挟んで上下に「天保」「通寶」という文字が刻印されています。

裏面には、貨幣価値を表した「當百(とうびゃく)」の文字と花押が刻まれています。

天保通宝の貨幣価値は100文(「文」は銭貨の通貨単位)とされ、「當百銭」とも呼ばれました。

使われている金属の量目に対して貨幣価値が100文と高いことから、当時は天保通宝の偽造が頻発していたようです。

江戸時代の庶民の外食として親しまれていた蕎麦が1杯16文だったと言われますから、天保通宝の100文という貨幣価値は、銭貨としては高かったと言えるでしょう。

価値のある天保通宝は?

天保通宝は形状や刻印の書体、製造元の違いにより、「本座長郭」「本座細郭」「本座広郭」「本座中郭」「水戸藩鋳銭」「薩摩藩鋳銭」「福岡藩鋳銭」「高知藩鋳銭」「萩藩鋳銭」「秋田藩鋳銭」など、数多くの種類に分けられます。

これらは「正面から見て縁がわずかに縦に長い」「刻印の文字の大きさがわずかに違う」「刻印されている文字同士の間隔に開きがある」などの細かい違いによって分類されます。

こういった微妙な違いは、素人が見分けるのは難しいですが、古銭買取における価値に影響を与えます。

また、それぞれの種類を鋳造する型の元になった母銭は、通常銭に比べて高い価値が認められることが多いです。

価値が高い天保通宝「母銭」とは?

母銭とは、発行したい古銭(子銭)を鋳造するための型となった古銭のことです。

1つの型があれば大量の古銭を鋳造できるので、母銭は多く作る必要がないことから、希少性の高い古銭として知られています。

中古市場で出回ることが非常に少なく、もし査定に出せば高額買取が期待できます。

母銭かどうかの見分け方として「側面に刻印があるのは子銭だけ」「子銭のほうが少し小さい」という点を覚えておきましょう。

価値のある「母銭」をはじめ、状態が良い、あるいは特徴的な書体などの天保通宝は高値で売れる可能性があります。

細かな違いが分かりにくいかと思いますので、ぜひ古銭に詳しいバイセルにお見せください。

お持ちの天保通宝の価値を見逃さずに、しっかりと価格に反映いたします。

より詳しい情報を知りたい方はこちら

古銭買取をもっと見る

天保通宝の種類と買取相場

天保通宝の代表的な種類について、種類ごとの特徴と買取相場を見ていきましょう。

本座長郭

本座長郭(ほんざちょうかく)は1835年(天保6年)、江戸幕府が鋳造した天保通宝です。

本座とは天保通宝を鋳造する中心となった銭座のことで、名前に「本座」と付くものはすべて江戸幕府鋳造の天保通宝です。

本座長郭は、貨幣の中央に空けられた穴の形状が少し縦長になっているのが特徴です。

古銭買取市場における買取相場は数百円程度です。

ただし、鋳造の型の元になった母銭であった場合には、価値が跳ねあがることがあります。

※上記は参考価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。

※ご査定時の市場状況、在庫状況により買取価格が変動する場合ございます。

※お買取相場の価格は未開封の未使用品を想定しています。お品物の状態によって価格が大きく変わる場合がございますのでご了承ください。

本座細郭

本座細郭(ほんざさいかく)は1835年(天保6年)、江戸幕府によって鋳造された天保通宝です。

周囲の縁取りの幅がわずかに細くなっている点が特徴です。

古銭買取市場における買取相場は数百円ほどになるでしょう。

本座細郭の母銭は見つかった数が少なく、希少です。

※上記は参考価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。

※ご査定時の市場状況、在庫状況により買取価格が変動する場合ございます。

※お買取相場の価格は未開封の未使用品を想定しています。お品物の状態によって価格が大きく変わる場合がございますのでご了承ください。

本座広郭

本座広郭(ほんざこうかく)は1845年(弘化2年)に鋳造された貨幣で、「本座」と付くように江戸幕府公式の天保通宝です。

特徴は本座細郭とは反対に、周囲の縁取りの幅がわずかに太くなっている点です。

母銭には高い価値が認められますが、一般的には古銭買取市場における買取相場は数百円ほどです。

※上記は参考価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。

※ご査定時の市場状況、在庫状況により買取価格が変動する場合ございます。

※お買取相場の価格は未開封の未使用品を想定しています。お品物の状態によって価格が大きく変わる場合がございますのでご了承ください。

本座中郭

本座中郭(ほんざちゅうかく)は1866年(慶應2年)に江戸幕府が鋳造した天保通宝です。

縁取りの幅が太くもなく細くもなく、本座細郭と本座広郭も中間にあたる特徴を持ちます。

古銭買取市場における買取相場は数百円程度といったところです。

本座中郭の母銭はまだ発見されておらず、もし見つかれば高い価値がつくことが予想されます。

そして天保通宝には、江戸幕府公式の物のほかに各藩が鋳造したものもあります。

※上記は参考価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。

※ご査定時の市場状況、在庫状況により買取価格が変動する場合ございます。

※お買取相場の価格は未開封の未使用品を想定しています。お品物の状態によって価格が大きく変わる場合がございますのでご了承ください。

水戸藩鋳銭

水戸藩鋳銭は、水戸藩が江戸幕府から正式に認められて鋳造した天保通宝です。

書かれている文字が太く、「寶」の下部の点が短くて丸い「短足寳」と呼ばれる特徴は有名です。

古銭買取市場における買取相場は、母銭でない通常銭なら数百円といったところです。

※上記は参考価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。

※ご査定時の市場状況、在庫状況により買取価格が変動する場合ございます。

※お買取相場の価格は未開封の未使用品を想定しています。お品物の状態によって価格が大きく変わる場合がございますのでご了承ください。

薩摩藩鋳銭

薩摩藩鋳銭は、薩摩藩が鋳造した天保通宝です。

天保通宝の鋳造を幕府から正式に認められていたのは水戸藩だけですから、薩摩藩鋳銭は密鋳された天保通宝ということになります。

書体の特徴によって、「美制」「深字」などさらに細かく分類されることもあります。

天保通宝の中でも、現代の古銭買取市場において人気が高い種類の1つです。

古銭買取市場における買取相場は、通常銭なら数百円程度でしょう。

※上記は参考価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。

※ご査定時の市場状況、在庫状況により買取価格が変動する場合ございます。

※お買取相場の価格は未開封の未使用品を想定しています。お品物の状態によって価格が大きく変わる場合がございますのでご了承ください。

会津長貝寶(宝)

会津長貝寶は、会津藩の密鋳銭です。

「宝」の文字の「貝」部分が縦に長いことから「長貝寶」と呼ばれています。

鋳造数が少なく現存数がわずかとされ、会津藩の密鋳銭の中で非常に価値の高い天保通宝の一種です。

福岡藩鋳銭

福岡藩鋳銭は福岡藩が鋳造した天保通宝のことで、やはり密鋳銭です。

「保」と「通」の字が真ん中の穴から離れている「離郭」と呼ばれる特徴があります。

古銭買取市場における買取相場は、通常銭で数百円ほどになるでしょう。

※上記は参考価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。

※ご査定時の市場状況、在庫状況により買取価格が変動する場合ございます。

※お買取相場の価格は未開封の未使用品を想定しています。お品物の状態によって価格が大きく変わる場合がございますのでご了承ください。

高知藩鋳銭

高知藩鋳銭は高知藩が鋳造した天保通宝のことで、やはり密鋳銭です。

刻印されている文字よりも周囲の縁取りの方が高くなっている「額輪」と呼ばれる特徴、「通」の字のしんにょうが短い「短尾通」と呼ばれる特徴があります。

古銭買取市場における買取相場は、通常銭ですと数百円といったところでしょう。

※上記は参考価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。

※ご査定時の市場状況、在庫状況により買取価格が変動する場合ございます。

※お買取相場の価格は未開封の未使用品を想定しています。お品物の状態によって価格が大きく変わる場合がございますのでご了承ください。

萩藩鋳銭

萩藩鋳銭は長州藩が鋳造した天保通宝通宝です。

長州藩の藩庁が萩城に置かれていた当時「萩藩」とも呼ばれていたことから、萩藩鋳銭と呼ばれます。 やはり密鋳銭です。

「通」の字のしんにょうが長く伸びている「曳尾」と呼ばれる特徴があります。

古銭買取市場における買取相場は、通常銭で数百円程度になるでしょう。

※上記は参考価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。

※ご査定時の市場状況、在庫状況により買取価格が変動する場合ございます。

※お買取相場の価格は未開封の未使用品を想定しています。お品物の状態によって価格が大きく変わる場合がございますのでご了承ください。

秋田藩鋳銭

秋田藩鋳銭は秋田藩が鋳造した天保通宝で、やはり無許可の密鋳銭です。

刻印された文字と花押が他の天保通宝に比べてわずかに大きいことと、銅の色がよく出て赤みがかっているのが特徴です。

古銭買取市場における買取相場は、通常銭で数百円程度です。

※上記は参考価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。

※ご査定時の市場状況、在庫状況により買取価格が変動する場合ございます。

※お買取相場の価格は未開封の未使用品を想定しています。お品物の状態によって価格が大きく変わる場合がございますのでご了承ください。

南部小字

南部小字は南部藩の密鋳銭です。

刻まれている文字が全体的に小さいことからこの名称になりました。

南部小字は鋳造数が少なく、希少価値が高い天保通宝として、コレクターの間でも人気があります。

天保通宝と寛永通宝について

江戸時代の銭貨として最も有名なものに、寛永通宝があります。

寛永通宝は1626年(寛永3年)に初めて作られると、幕末まで鋳造、明治時代や大正時代においても補助貨幣として流通しました。

長い期間使われていたために数も種類も多く、古銭買取市場においても中心的な存在となっています。

古銭買取市場において、その寛永通宝に並ぶ人気があるのが天保通宝です。

江戸時代の銭貨としては、宝永通宝・天保通宝のほかに宝永通宝・文久永宝があり、いずれも穴銭です。

天保通宝の買取で注意したいこと

天保通宝は、形状や刻印の書体などのわずかな違いによって多くの種類に分類されます。

古銭に関する知識を持たない人にとっては、天保通宝の種類を見分けるのは難しく、正確な価値を見極められないでしょう。

お持ちの天保通宝の正確な価値を知りたい場合には、古銭買取のバイセルに査定をご依頼ください。

また、天保通宝の買取価格は保存状態にも左右されます。

ただし、綺麗に見せようと買取前にご自身で磨いたりするのはおすすめできません。

古い時代のお金は非常に脆くなっている可能性があります。

自分で磨いた際に刻印部分が擦り減ってしまったりすると、かえって価値を下げてしまうことになるのです。

買取を考えている天保通宝があるなら、そのままの状態で古銭買取に精通したバイセルの査定士にお見せください。

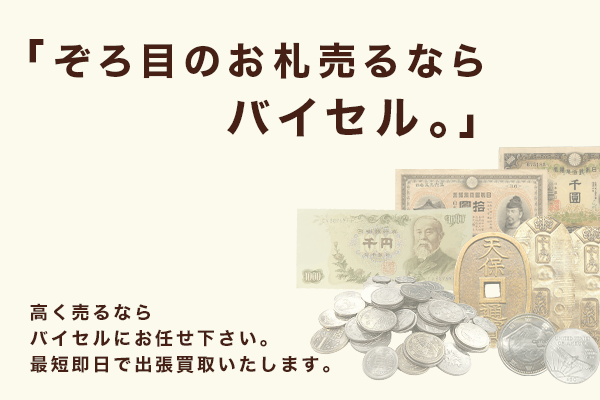

天保通宝の買取なら古銭買取のバイセルにお任せください!

天保通宝を売却を検討されている場合、ご自身でフリマアプリ・オークションに出す方法や、買取業者に査定を依頼する方法を思い浮かべる方が多いでしょう。

しかしながら、天保通宝は非常に種類が多く、正確な価値を見極めるのが難しい古銭です。

フリマアプリやオークションなどでは出品者自身が価格設定をしなければならないため、正確な価値が把握できていないと、安く売ってしまって思わぬ損をするかもしれません。

その点、買取業者の中でも古銭の買取実績が豊富なバイセルであれば、お持ちの天保通宝の価値を正しく見極めます。

オークション等で売却したいと考えている場合でも、古銭に詳しいバイセルに一度査定にお出しいただき、お持ちの天保通宝の価値を正しく把握しておくのがおすすめです。

古銭の買取で最もおすすめしたい買取方法は出張買取です。

出張買取とは、買取業者の査定士が利用者の自宅等へ訪問し、査定・買取するサービスです。

大量だと重くなる古銭も店舗まで持ち運ぶ必要がなく、非常に便利な方法と好評いただいております。

バイセルの買取方法や古銭の買取実績は以下のページにて詳しくご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

より詳しい情報を知りたい方はこちら

古銭買取をもっと見る