薩摩切子にはどんな歴史がある?3つの特徴や高価買取のポイントを解説

薩摩切子は、鹿児島県の伝統工芸品として知られるカットグラスです。

その歴史は古く、江戸時代後期から薩摩藩で作られ始めたとされています。

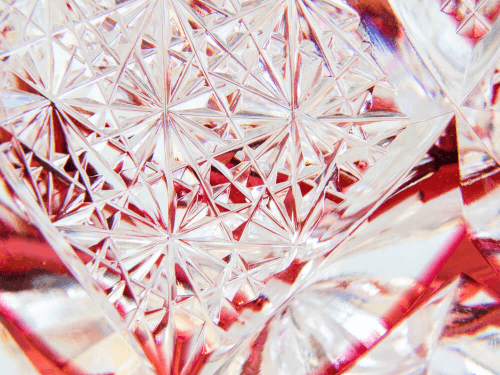

薩摩切子は透明感のあるガラスに繊細な文様が施され、独特のぼかしと鮮やかな色合いが特徴です。

現在では幻といわれるほど希少な存在となっており、骨董品としても高い価値を持っています。

本記事では、薩摩切子の歴史や特徴、高価買取のポイントなどを詳しく解説していきます。

お問い合わせ・無料相談はこちら

電話から相談する

0120-612-773

通話料無料・24時間365日受付中

メールから相談する

お申し込みフォームへ※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。

薩摩切子は幻のカットグラス

薩摩切子は、江戸時代後期から明治時代にかけて薩摩藩で作られていた、希少価値の高いカットグラスです。

当時、薩摩藩は西洋の文化や技術に関心を持ち、ガラス工芸の技術を取り入れました。

一見すると江戸切子と似ていますが、江戸切子は無色透明のガラスに色被せガラスを重ねてカットするのに対し、薩摩切子は色ガラスを厚く被せてカットするといった製法などに違いがあります。

薩摩切子は西洋のカットグラスの技法を応用しつつ、日本独自の美意識を加えて発展してきました。

しかし、明治時代以降は次第に衰退し、現在では「幻のカットグラス」と呼ばれるほど稀少な存在となっています。

その希少性と芸術性の高さから、美術品としても高く評価されており、市場でも高値で取引されています。

薩摩切子の歴史とは?

薩摩切子の起源は、江戸時代末期の天保年間(1830年代)に遡ります。

当時、薩摩藩では西洋の文化や技術に関心が高まっており、ガラス工芸の技術も積極的に取り入れられていました。

薩摩藩主・島津斉彬は、西洋のカットグラスに魅了され、藩内でもその技術の習得を奨励しました。

島津斉彬の後押しもあり、薩摩藩では独自のカットグラスが作られるようになりました。

明治時代に入ると、薩摩藩は廃藩置県により消滅し、薩摩切子の製作も次第に衰退していきました。

職人の高齢化や後継者不足などが原因とされています。

大正時代には一時的に復活の兆しを見せましたが、昭和に入ると再び衰退の一途をたどりました。

現在では、わずかな職人たちが伝統の技を守り継いでいますが、「幻のカットグラス」と呼ばれるほど稀少な存在となっています。

参考:島津薩摩切子

薩摩切子の3つの特徴

薩摩切子には、大きく分けて3つの特徴があります。

ひとつは「ぼかし」と呼ばれる独特の技法、もうひとつは鮮やかな発色、そして繊細なカットです。

これらの特徴が組み合わさることで、薩摩切子ならではの美しさが生み出されているのです。

ぼかし

薩摩切子の大きな特徴のひとつが、「ぼかし」と呼ばれる技法です。

これは、ガラスの表面に酸を用いて部分的に磨りガラスのような効果を出す技法のことを指します。

ぼかしによって、ガラスの透明感が損なわれることなく、柔らかで優美な印象を与えることができます。

薩摩切子独特のやわらかな表情は、このぼかしの技法によって生み出されているのです。

ぼかしの技法は非常に高度な職人技を必要とします。

熟練の職人でも、思い通りのぼかしを再現するのは容易ではありません。

ガラスの表面に塗布する酸の濃度や、塗布する範囲、時間など、細かな調整が求められるためです。

現代では、ぼかしの技法を受け継ぐ職人は非常に少なくなっており、薩摩切子の製作を困難にしている要因のひとつとなっています。

鮮やかな色合い

薩摩切子のもうひとつの特徴は、鮮やかな発色です。

薩摩切子は、透明感のあるガラス生地に、赤や紫、青、緑などの色を施すことで、美しい色合いを生み出しています。

これらの色は、ガラス生地に金属酸化物を添加することで実現されています。

例えば、金を添加すると赤色に、コバルトを添加すると青色になるといった具体的な仕組みがあります。

色を施す際には、ガラス生地を溶かした後に金属酸化物を加え、よく混ぜ合わせます。

このとき、添加する金属酸化物の種類や量を調整することで、様々な色合いを作り出すことができるのです。

薩摩切子の鮮やかな発色は、職人たちの長年の経験と知識の賜物といえるでしょう。

透明感のある深みのある色合いは、薩摩切子ならではの魅力となっています。

繊細なカット

薩摩切子の美しさを引き立てているのが、繊細なカットです。

薩摩切子のカットは、ガラス生地に直接彫りを入れる技法で施されます。

花や幾何学模様など、様々な文様が用いられており、それぞれに意味が込められています。

例えば、松竹梅は「歓びの心」を、菊は「高貴さ」を表しているといわれています。

薩摩切子のカットは、ガラス生地に直接彫りを入れるため、高度な技術が必要とされます。

熟練の職人でも、一つひとつ手作業で彫りを入れていくため、大変な手間と時間がかかります。

また、カットを施す際には、ガラスの厚みや硬度、彫りの深さなど、様々な要素を考慮しなければなりません。

これらを適切に調整することで、初めて美しいカットを生み出すことができるのです。

薩摩切子の買取相場

薩摩切子は希少性が高く、美術品としての価値も認められているため、状態が良ければ骨董品市場で高値で取引されます。

実際の買取相場は、作品の状態や製作年代、文様の種類などによって大きく異なります。

ただし一般的に、江戸時代から明治時代初期に製作された薩摩切子は、非常に高い価値を持つとされています。

明治時代以降に製作された作品でも、状態が良く、文様が優れたものであれば、高値が期待できるケースもあります。

ただし、大正時代以降に製作された作品は、価値が下がる傾向にあります。

薩摩切子を高価買取してもらうための4つのポイント

大切にしてきた薩摩切子を手放す際には、できるだけ高く買い取ってもらいたいものです。

ここでは、薩摩切子を高価買取してもらうためのポイントを4つ紹介します。

- 付属品を揃える

- 本体をきれいにする

- 複数品まとめて買取に出す

- 複数の買取業者の見積りを比較する

それではそれぞれ詳しく解説します。

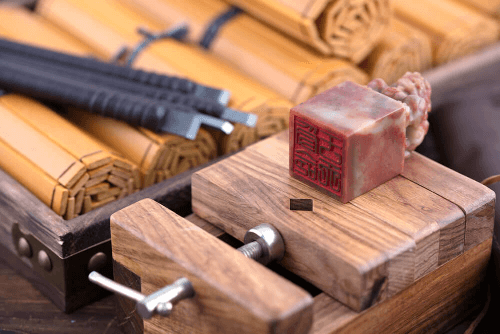

付属品を揃える

薩摩切子を買取に出す際は、付属品を揃えておくことが大切です。

箱や保証書、しおりなどの付属品が揃っていれば、買取価格がアップする可能性があります。

特に、作品の来歴や真贋を証明する書類などがあれば、より高く評価されるでしょう。

ただし、付属品を新たに用意する必要はありません。

古い薩摩切子の場合、製作された当時の付属品が残っていないことも珍しくないのです。

付属品がないという場合は、無理に新しい箱を用意せずに、そのままの状態で査定に出しましょう。

本体をきれいにする

薩摩切子を買取に出す際には、事前に本体をきれいにしておきましょう。

埃や汚れを丁寧に取り除くことで、査定時の作品の印象が良くなります。

また、ガラス表面の傷や欠けなども、減額ポイントになり得ます。

ただし、素人の手による補修は逆効果になることもあります。

深い傷や大きな欠けがある場合は、専門家に相談するのが賢明です。

熟練の職人であれば、傷を目立たなくしつつ、作品の価値を損なわないような補修が可能です。

補修してから買取に出した方が良いか迷った場合は、まず買取業者に相談してみましょう。

複数品まとめて買取に出す

薩摩切子を複数持っている場合は、まとめて買取に出すのがおすすめです。

一つひとつバラバラに買取に出すよりも、複数をまとめて買取に出す方が高く評価される傾向にあります。

これは買取店にとって、一度に多くの在庫を仕入れることができ、仕入れコストを抑えられるためです。

また、コレクション性の高い作品であれば、シリーズで揃えておくことでさらに価値が上がります。

ただし、新たに複数の作品を揃える必要はありません。

あくまで、手持ちの作品の中で、まとめて買取に出せるものがあれば活用するという程度で良いでしょう。

複数の買取業者の見積りを比較する

薩摩切子を少しでも高く買い取ってもらうためには、複数の買取業者から見積もりを取るのも得策です。

買取業者によって、得意とする分野や専門性が異なるため、同じ作品でも査定額に差が出ることがあります。

複数の買取業者から見積もりを取ることで、自分の薩摩切子がどのくらいの価値があるのかを把握することができます。

また買取業者との交渉の材料にもなり、他社の査定額を提示することで、より高い買取価格を引き出せる可能性があります。

ただし、見積もりを取る際は、信頼できる買取業者を選ぶことが大切です。

業者の選び方としては、実績や査定士の商品知識、査定方法などを確認し、納得できそうな業者を選びましょう。

また、査定額だけでなく、買取の条件やアフターフォローなども重視すると良いでしょう。

まとめ

薩摩切子は、江戸時代後期から明治時代にかけて薩摩藩で作られていた希少なカットグラスです。

ぼかしと呼ばれる独特の技法や、鮮やかな色合い、繊細なカットが特徴で、現在では幻といわれるほどの稀少性を持っています。

薩摩切子は美術品としても高く評価されており、骨董品市場では高値で取引されている作品もあります。

大切にしてきた薩摩切子を手放す際は、付属品を揃えて本体をきれいにし、複数まとめて買取に出すことで高価買取が期待できます。

バイセルでは、薩摩切子の買取を積極的に行っております。

無料でプロの査定を受けられますので、お手持ちの薩摩切子の価値が気になる方は、お気軽にお問い合わせください。

より詳しい情報を知りたい方はこちら

骨董品買取をもっと見る