寛永通宝の価値は?レアでプレミアがつく種類や買取相場をご紹介!

- 寛永通宝を持っているので売りたいです。いくらになりますか?

- 寛永通宝は状態により査定価格が変動しますので一度拝見いたします。お電話またはメールよりお問い合わせください。

- 祖父から寛永通宝を譲り受けました。価値ってありますか?

お持ちの古銭を買取に出そうと思っても、「古銭の価値や買取相場が分からないから売るのを躊躇してしまう」という人も多いかもしれません。

古銭買取市場に流通している日本の古銭の中でも、最もポピュラーなものの1つが「寛永通宝」です。

江戸時代に広く流通し、現在でも現存数が最も多い古銭で、時代劇『銭形平次』で主人公の平次が投げる銭貨としても知られています。

本記事では、寛永通宝の種類とその特徴、レアでプレミア価値のある種類を解説します。

また、古銭買取市場における寛永通宝の買取相場や、寛永通宝を高く売るためのポイント・注意点などをご紹介します。

※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。

目次

銭形平次で有名!『寛永通宝』ってどんな貨幣?

寛永通宝は江戸時代に広く流通した貨幣です。

初めて出現したのは1626年(寛永3年)、佐藤新助という人物によって作られた説が有力といわれています。

寛永通宝は1636年(寛永13年)から本格的に流通を始め、幕末(江戸時代末期)まで鋳造されました。

その後、大正時代や明治時代においても補助貨幣として流通し、1953年(昭和28年)に小額通貨に関する法令(小額通貨整理法)の施行により流通が停止されるまで、300年以上にわたって流通していました。

また、寛永通宝は銭貨の中でも「穴銭」と呼ばれる種類に分類され、中央の四角い穴の四方に文字が記されていることが特徴です。

現行の穴銭である5円玉50円玉の丸い穴と違い、四角の方が製造過程での手間がかかりにくく当時の製造技術でも作りやすかったほか、量産するのにも適した形であったと考えられます。

寛永通宝の種類一覧表

寛永通宝は発行年代によって名称が異なります。

まず、江戸時代の初期から末期にわたって長年鋳造された寛永通宝は、発行年代によって大きく「古寛永(こかんえい)」と「新寛永(しんかんえい)」に分類されます。

1668年(寛文8年)年までに鋳造された寛永通宝は古寛永(こかんえい)、それ以降に鋳造された寛永通宝は新寛永(しんかんえい)とされることが多いです。

寛永通宝は、時代によって製法が異なり、貨幣表面の文字や書体にも若干変化があることから非常に多くの種類が鋳造されました。

種類ごとの文字や書体の違いは、寛永通宝の発行年代を判別する際の目安にもなります。

古寛永と新寛永の種類一覧を表でご紹介します。

古寛永の一覧

| 古寛永の種類 | 発行年代(西暦) | 発行年代(和暦) |

|---|---|---|

| 称浅草銭 | 1636年 | 寛永13年 |

| 称芝銭 | 1636年 | 寛永13年 |

| 称坂本銭 | 1636年 | 寛永13年 |

| 称水戸銭 | 1637年 | 寛永14年 |

| 称仙台銭 | 1637年 | 寛永14年 |

| 称吉田銭 | 1637年 | 寛永14年 |

| 称松本銭 | 1637年 | 寛永14年 |

| 称高田銭 | 1637年 | 寛永14年 |

| 長門銭 | 1637年 | 寛永14年 |

| 松本銭 | 1637年 | 寛永14年 |

| 岡山銭 | 1639年 | 寛永16年 |

| 称建仁寺銭 | 1653年 | 承応2年 |

| 称沓谷銭 | 1656年 | 明暦2年 |

| 称鳥越銭 | 1656年 | 明暦2年 |

新寛永の一覧

| 新寛永の種類 | 発行年代(西暦) | 発行年代(和暦) |

|---|---|---|

| 亀戸銭(文銭) | 1668年 | 寛文8年 |

| 亀戸銭(島屋無背) | 1674年 | 延宝2年 |

| 元禄期亀戸銭(江戸荻原銭) | 1697年 | 元禄10年 |

| 元禄期京都七条銭 | 1700年 | 元禄13年 |

| 宝永期亀戸銭(四ツ宝銭) | 1708年 | 宝永5年 |

| 正徳期亀戸銭(丸屋銭) | 1714年 | 正徳4年 |

| 正徳期亀戸銭(耳白銭) | 1714年 | 正徳4年 |

| 享保期佐渡銭 | 1717年 | 享保2年 |

| 享保期京都七条銭 | 1726年 | 享保11年 |

| 享保期仙台石巻銭(仙) | 1728年 | 享保13年 |

| 享保期仙台石巻銭(旧称猿江銭) | 1728年 | 享保13年 |

| 享保期難波銭 | 1728年 | 享保13年 |

| 元文期伏見銭 | 1736年 | 元文元年 |

| 元文期平野新田銭 | 1736年 | 元文元年 |

| 元文期和歌山中之島村銭 | 1737年 | 元文2年 |

| 元文期小梅銭 | 1737年 | 元文2年 |

| 元文期日光久次良村銭 | 1737年 | 元文2年 |

| 元文期秋田銭 | 1738年 | 元文3年 |

| 寛保期長崎一之瀬銭 | 1740年 | 元文5年 |

| 寛保期高津銭 | 1741年 | 寛保元年 |

| 寛保期足尾銭 | 1741年 | 寛保元年 |

| 明和期長崎銭 | 1767年 | 明和4年 |

| 明和期亀戸銭 | 1768年 | 明和5年 |

| 元文期中島加島村銭 | 1739年 | 元文4年 |

| 明和期伏見銭 | 1765年 | 明和2年 |

| 明和期亀戸銭 | 1765年 | 明和2年 |

| 明和期太田銭 | 1768年 | 明和5年 |

| 明和期石巻銭 | 1768年 | 明和5年 |

| 安永期太田銭 | 1774年 | 安永3年 |

| 天保期洲崎銭 | 1835年 | 天保6年 |

| 安政期小菅銭 | 1859年 | 安政6年 |

| 明和期千田新田銭(二十一波) | 1768年 | 明和5年 |

| 明和期千田新田銭(十一波) | 1769年 | 明和6年 |

| 文政期浅草橋場銭 | 1821年 | 文政4年 |

| 安政期深川東大工町銭 | 1857年 | 安政4年 |

| 万延期深川東大工町銭 | 1860年 | 万延元年 |

| 慶應期小梅水戸藩邸銭 | 1865年 | 慶應元年 |

| 慶應期盛岡大迫銭 | 1866年 | 慶應2年 |

| 慶應期石巻銭 | 1866年 | 慶應2年 |

古銭買取における『寛永通宝』の価値は?

中古市場において最も有名な穴銭の寛永通宝は、買取においてどれくらいの価値が認められるのでしょうか。

寛永通宝は古銭の中でも流通数が多く、それほど高い希少価値は認められにくい場合が多いです。

しかしながら寛永通宝には多くの種類があり、中古市場では刻印されている文字の書体などによってさらに細かく分類されます。

そういった書体などの特徴によっては、高く買取されやすい種類のものもあります。

大量にコレクションしている寛永通宝がありましたら、価値のある寛永通宝が見つかるかもしれませんよ。

例えば、プレミア的価値のある寛永通宝は以下の2つが有名です。

- 島屋文(しまやぶん)

- 二水永(にすいえい)

さらに、中古市場では以下の寛永通宝も常にコレクター需要があります。

- 水戸銭

- 浅草銭

- 正字背文

- 小梅銭

- 石ノ巻銭

- 文銭

- 松本銭

- 背広佐

- 日光御用銭

- 退点文(たいてんぶん)

- 正字入文(せいじいりぶん)

- 耳白銭(みみしろせん)

これらの寛永通宝をお持ちの場合は、思わぬ価格で売れるかもしれないので、買取業者に見てもらうことをおすすめします。

お持ちの寛永通宝の価値を知るならバイセルへお任せください

寛永通宝の種類は多岐に渡るため、お持ちの寛永通宝が具体的にどの種類であるのかは、コレクターでも判別が難しいと言われています。

バイセルでは古銭の査定経験が豊富ですので、寛永通宝に精通した査定士が、寛永通宝の価値をしっかりと見極めることができます!

お持ちの寛永通宝の種類がわからない方、査定額だけ知っておきたいという方も、お気軽にバイセルまでお問い合わせください。

寛永通宝以外の代表的な穴銭

寛永通宝は、古銭買取市場で流通する穴銭の中でも最も有名と言っても過言ではないでしょう。

しかしながら、寛永通宝以外にも有名な穴銭はほかにもいくつかあります。

寛永通宝以外に古銭買取市場で人気のある穴銭について、特徴や買取相場をご紹介します。

皇朝十二銭の特徴や買取相場

皇朝十二銭とは、708年から963年という古い時代に日本で鋳造された12種類の穴銭の総称です。いずれも銅を素材としています。

皇朝十二銭が使用されなくなった後は、米や絹などを貨幣の代わりとして使う物品貨幣経済へ逆戻りしました。

そのため皇朝十二銭は、現在古銭買取市場に流通する穴銭の中でも飛びぬけて古いものとなっています。

皇朝十二銭の買取相場は1万円から10万円程度と幅広く、買取価格は保存状態に大きく左右されます。

贋物も多く出回っていますので、真贋可否や詳しい買取価格を知りたい場合には、まずは古銭の査定に詳しいバイセルへご相談ください。

天保通宝の特徴や買取相場

天保通宝は、江戸時代末期から明治にかけての日本で流通した銭貨です。

刻印された文字の書体などによって4種類に分けられ、この種類を把握することでいつの時代に作られた天保通宝であるかを見分けることができます。

天保通宝は発行枚数が多かったことから単体では買取相場が高くありません。

鋳造する際の原型となった母銭であれば、高い希少性のために買取価格も高くなりやすいでしょう。

母銭かそうでないかの区別は素人ではつきづらいので、まずは古銭に詳しいバイセルへお問い合わせください。

大世通宝の特徴や買取相場

大世通宝は、室町時代ごろに琉球王国で発行されていた穴銭です。

表面に「大世通寶」と記されており、保存状態が良ければ簡単に見分けることができます。

大世通宝を含む琉球の古銭は流通量が少なく、一般的な買取相場というものは存在しません。

保存状態や、その時々の古銭買取市場の動向など、個別のケースごとに買取価格が大きく異なります。

世高通宝の特徴や買取相場

世高通宝も大世通宝と同じく、室町時代ごろに琉球王国で発行されていた穴銭です。

大世通宝と同様、表面に「世高通寶」と記されています。

世高通宝も古銭買取市場における流通量が少なく、一般的な買取相場は存在しません。

個別のケースごとに買取価格は大きく異なりますので、まずは古銭に詳しいバイセルまでご相談いただくのがおすすめです。

そのほかの穴銭

ご紹介した穴銭以外にも、元和通寳・永楽通宝・洪武通宝・皇宋通宝・開元通宝・寳永通寳・鐚銭・長崎貿易銭・琉球通宝といった種類も有名です。

しかしこれらは古銭買取市場において、流通数などの関係から買取価格がやや低めになるようです。

穴銭をお持ちで価値が気になるという方は、一度バイセルまでご相談ください。

レアでプレミア的価値のある『寛永通宝』の種類

寛永通宝の中にも、種類や特徴によってはプレミア的価値の認められるものがあります。

寛永通宝の種類は製造された時期や場所によって分類され、色合いや形状、刻印された文字の書体などから判別されます。

プレミア的価値のある寛永通宝のおもな具体例として、「島屋文(しまやぶん)」と「二水永(にすいえい)」の特徴や買取相場を見ていきます。

島屋文の買取相場

島屋文は新寛永の初期に見られた寛永通宝で、裏面に「文」の字が刻印されているのが特徴の文銭(ぶんせん)の一種です。

「通」の字の頭の部分がカタカナの「ユ」のようになっている、文字が大きくて彫りも深いなどの特徴もあります。

島屋文は、以前は滅多にお目にかかれないほど珍しい寛永通宝でした。

しかし、近年は古銭買取市場が活発になってきたこともあり、少しずつ見かけるようになってきました。

島屋文の買取相場は非常に高い傾向にあり、寛永通宝では最も高い買取価格がつく種類の1つと言えるでしょう。

ただし、変形している・文字が欠けているなど保存状態が良くなければ買取価格は下がってしまう場合がありますので注意が必要です。

二水永の買取相場

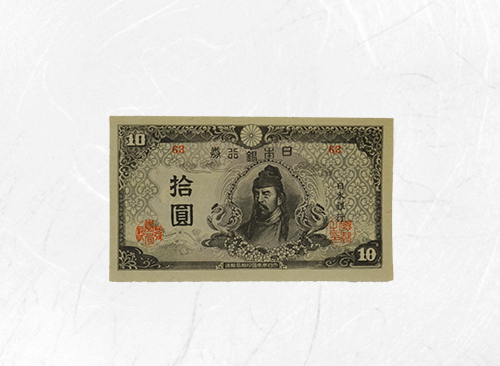

二水永とは1626年(寛永3年)に水戸の富商・佐藤新助が作った銭貨で、寛永通宝の中で最も古い種類でもあります。

特徴として、表面の「永」の字が漢字の「二」と「水」を組み合わせたように見え、また背面には寛永3年に鋳造されたことを示す「三」の字が刻印されています。

二水永は作られた時代が古く、幕府公認の通貨になる前のものですから流通量も少ないため希少価値がつきやすく、買取価格も高くなりやすいです。

そのほかの寛永通宝と買取相場

寛永通宝には数多くの種類があります。

島屋文や二水永のほかに、古銭買取市場で見ることの多い寛永通宝の種類をご紹介していきましょう。

水戸銭の買取価格や相場

水戸銭は1637年(寛永14年)、水戸に設置された銀座で鋳造が開始された寛永通宝です。

鋳造された数が多く、買取相場は比較的低いと言えるでしょう。

ただし、中には文字の特徴などによって価値の上がるものがあるかもしれません。

価値を見極めるためにも、まずは古銭に詳しいバイセルで査定してもらうことをおすすめします。

浅草銭の買取価格や相場

浅草銭は1636年(寛永13年)、浅草橋場に銭座が設置されてから鋳造されるようになった寛永通宝です。

御蔵銭(おくらせん)とも呼ばれ、書体の特徴が特に多岐にわたっているのが特徴です。

浅草銭全体として見たときには、買取相場はあまり高くありません。

しかし、書体の特徴などによって価値が変わるため、詳しくは古銭に詳しいバイセルで無料で査定に出しましょう。

芝銭の買取価格や相場

1636年(寛永13年)に江戸幕府によって銭座が設置された際、最初に鋳造されたのが芝銭です。

現在の港区に位置していた、芝網縄手という場所で作られました。

芝銭全体として見たときには、買取相場はあまり高くありません。

ただし、鋳型の元となった母銭であれば価値が跳ねあがる可能性もあります。

まずは試しに、古銭に詳しいバイセルへご連絡ください。

下野国足尾銭の買取価格や相場

銅の産出量が減少し、困窮していた足尾銅山を救済するために1741年(寛保元年)ごろから鋳造された寛永通宝が、下野国足尾銭(しもつけのくにあしおせん)です。

貨幣の裏面には「足」の字の刻印がされています。

また、貨幣の大きさが一定でなく、サイズの異なるものがある点が特徴として挙げられるでしょう。

下野国足尾銭全体としては、買取相場はそれほど高くありません。

ただし、貨幣のサイズが大きいものは比較的価値が高いとされます。

古銭に詳しいバイセルへ査定に出してみると、思わぬ買取価格がつくかもしれません。

正字背文の買取価格や相場

正字背文(せいじはいぶん)とは、1668年(寛文8年)に亀戸で発行された寛永通宝の1種です。

裏面に「文」の字が刻印されているものを一般に文銭と呼びますが、分類上の基本となる書体のものが正字背文と呼ばれます。

保存状態などによって買取価格に幅はありますが、全体としての買取相場は比較的低いです。

小梅銭の買取価格や相場

小梅銭とは1737年(元文2年)から、江戸の本所小梅村、現在スカイツリーが建っているあたりで鋳造されていた寛永通宝です。

貨幣は小型で軽く、裏面に「小」の文字が刻印されていることが特徴です。

小梅銭は書体の特徴の種類が多く、正確な価値が分かりにくいですが、全体としては買取相場は比較的低いです。

石ノ巻銭の買取価格や相場

石ノ巻銭とは1728年(享保13年)ごろ、その名の通り現在の石巻市周辺で鋳造されました。

貨幣の裏面には「仙」の字が刻印されています。

書体の特徴によって価値の幅はありますが、全体としての買取相場はあまり高くありません。

文銭の買取価格や相場

文銭は寛文の時代に作られた、裏面に「文」の字が刻印されている寛永通宝の総称です。

島屋文や正字背文も文銭の1種にあたります。

文銭全体としては、流通量も多いため買取相場はそれほど高くありません。

ただし、書体の特徴などによっては希少価値がつくものもあります。

松本銭の買取価格や相場

松本銭とは、1637年に信濃の松本というところで作られていた寛永通宝です。

寛永通宝の中では発行枚数が比較的少なく、博物館に展示されることもあります。

書体の特徴としては、「寶」の字が少し小さい上に斜めになっていることが挙げられます(斜寶縮寶)。

松本銭は発行枚数が少ないことから希少価値が高く、買取相場も比較的高くなっています。

背広佐の買取価格と相場

背広佐(せびろさ)は、佐渡で鋳造された佐渡銭の1種で、1717年(享保2年)ごろから鋳造されました。

佐渡銭の裏面には「佐」の字が刻印されているのですが、背広佐はその4画目、「左」部分の斜め線が大きく書かれているのが特徴です。

背広佐は寛永通宝の中でも希少価値が高く、買取相場は高いです。

日光御用銭の買取価格と相場

日光御用銭は1714年(正徳4年)ごろに作られた寛永通宝で、別名「正徳御用銭」とも呼ばれます。

「寶」の字の右上、「尓」の部分にハネが無く、真っ直ぐ書かれているのが特徴です。

日光御用銭の希少価値は高く、古銭買取市場においても、寛永通宝の中で買取相場が高くなっているものの1つです。

退点文の買取価格と相場

退点文(たいてんぶん)は文銭の1種で、1668年(寛文8年)から鋳造されました。

裏面の「文」の字の上部の点が、他の文銭よりも右側に寄っているのが特徴です。

退点文は、比較的希少価値の高い寛永通宝と言えます。

古銭買取市場における買取相場も比較的高くなっています。

正字入文の買取価格と相場

正字入文(せいじいりぶん)は文銭の1種で、1668年(寛文8年)から鋳造されました。

裏面の「文」の字の下半分が、「入」という文字のような形になっているのが特徴です。

正字入文は、寛永通宝の中でも比較的希少価値が高いです。

古銭買取市場における買取相場も比較的高いと言えるでしょう。

耳白銭の買取価格と相場

耳白銭(みみしろせん)は、1714年(正徳4年)ごろから作られた寛永通宝の1種です。

縁の部分(耳と呼ばれる)が広くなっていることが特徴です。

江戸弁では「広い」のことを「シロイ」と発音したため、ミミシロ銭、転じて「耳白銭」と呼ばれました。

耳白銭は、寛永通宝の中でも比較的希少価値が高い部類に入ります。

古銭買取市場における買取相場も比較的高いと言えるでしょう。

より詳しい情報を知りたい方はこちら

古銭買取をもっと見る

寛永通宝を高く売るためのポイント・注意点

プレミア価値のつく種類もある寛永通宝ですが、実際の買取価格は保存状態に大きく左右されます。

古銭買取において「保存状態が良い」とされるための条件は、「製造された当時の状態をよく保っている」ということです。

たとえば、古銭に刻まれている刻印や文字がすり減ったりすることなくはっきりしているものは、価値が高いとされています。

寛永通宝をはじめとした古銭を高く売るためにも、保存状態を良く保つためのポイントと注意点を解説します。

寛永通宝の状態を保つための保管方法

寛永通宝などの古銭の価値を保つためには、古銭を劣化させないような保管上の工夫が大切です。

基本的にはなるべく素手で触らず、強い湿気や直射日光に当てないように保管するのがおすすめです。

古銭の保管専用のコインホルダーなども市販されていますので、それらを使うと保管しやすいでしょう。

また、古銭を取り出す際には手袋を着けると、皮脂や汗の付着によって古銭が劣化することを避けられます。

さらにお持ちの古銭に鑑定書などの付属品があれば、一緒に保管しておくことでより高く売れたり、査定がスムーズになったりすることに繋がります。

寛永通宝についた汚れは無理に落とさない

「寛永通宝などの古銭の買取では保存状態が重要」と聞くと、買取に出す前に綺麗にしておいた方が良いのではないかと思われるかもしれません。

しかしながら、寛永通宝などの特に古い貨幣の場合には、汚れているように見えても無理に洗浄しないのがおすすめです。

古銭を高く売るための良い保存状態とは「製造された当時の状態をよく保っている」ことを指します。

もし古銭を洗ったり磨いたりしたときに傷がついてしまえば、古銭本来の状態を損ねてしまうことになり、反対に価値を下げてしまうおそれがあります。

寛永通宝などの古い貨幣は傷がつきやすくなっている場合も多いですから、まずはそのままの状態で査定に出してみるのがおすすめです。

早めに売却する

古銭の買取査定では、保存状態が良いほど買取価格の減額を防げます。

しかし銅や鉄を素材とする寛永通宝は、空気や湿気に長期間晒されると酸化して錆びたり変色したりするおそれがあるので、保管には気を配らなくてはなりません。

手元に残しておくつもりがないなら、経年劣化によって買取価格が下がる前に、なるべく早めに売りに出すのがポイントです。

なお、近年は古銭の収集家も減少傾向にあるといいます。

それにともない、今後は古銭の買取市場の縮小も予想されるため、寛永通宝の買取相場も下落するかもしれません。

その意味でも売却すると決めたなら、早めに業者を探すのがよいでしょう。

複数枚セットで買取に出す

古銭の買取市場では、単品よりもセットのほうが付加価値を上げられる可能性があります。

もし複数枚の寛永通宝を保有しているのなら、何回かに分けるよりも、一括して売却したほうが良いでしょう。

寛永通宝でなくても、ほかに古銭や古紙幣、エラーコイン、記念硬貨などがあれば、まとめて査定に出すのも一案です。

寛永通宝など古銭買取に実績のある業者を選ぶ

一口に寛永通宝といっても、鋳造の時期や場所、刻印された文字の字体などにより、その価値が大きく変わってきます。

もしお持ちの古銭が希少価値のある種類かどうか知りたいのなら、種類も流通量も多い寛永通宝のうち、文字の位置や字体のわずかな違いを見つけて判断することが必要です。

買取業者ごとに買取実績や査定判断が異なるため、場合によっては満足いかない結果になるかもしれません。

そうした失敗を避けるためにも、寛永通宝を売りに出すなら、古銭買取に実績のある業者に依頼すべきです。

寛永通宝の買取ならバイセルにお任せ!

寛永通宝は流通量の多い古銭であり、全体としてみると価値はそこまで高くないとされています。

しかしながら、希少な特徴を持った一部の寛永通宝では、プレミア的な価値を有するものもあります。

素人では寛永通宝の正確な価値は分かりにくいため、古銭買取で名の知れたバイセルの無料査定をお試しください。

古銭買取バイセルのおすすめポイントを紹介します。

選べる3つの買取方法

バイセルでは、お客様の都合に合わせて3つの買取方法を提案しています。

- 出張買取

- 宅配買取

- 店頭持ち込み買取

このうち、寛永通宝などの古銭の買取でおすすめしているのは出張買取です。

出張買取とは、バイセルの査定士がお客様のご自宅等まで伺って査定・買取を行うサービスです。

売りたい古銭の数が多ければ重くかさばるため、買取店の店頭まで持ち運ぶのは大変ですよね。

バイセルの出張買取ならご自宅から1歩も出ることなく、査定・買取サービスが受けられます。

また、バイセルの出張買取は手数料が完全無料ですので、お気軽にご利用いただけます。

お近くにバイセルの店舗がある場合には、持ち運ぶのが億劫でなければ店頭買取もぜひ利用してみてください。

バイセルの店舗は予約不要ですので、ご都合が良い時間にお気軽に売りたいお品をお持ちいただければ、その場で査定・買取いたします。

バイセルの店舗については、以下のページからご確認いただけます。

硬貨の買取実績豊富な査定士が査定

古銭の価値を査定するには、幅広い知識が必要です。

特に寛永通宝は非常に種類が多く、正しい価値を判断するには古銭に詳しい査定士が拝見する必要があります。

バイセルでは、古銭や世界の硬貨に関して買取実績を豊富に持った査定士がいますので、お持ちの寛永通宝を適切に査定いたします。

お客様を待たせることなく短時間で査定額の回答ができるところも強みですので、スピーディーに適切な査定を受けたいという方にもバイセルのご利用がおすすめです。

24時間いつでも電話で問い合わせできる

バイセルでは、24時間365日いつでも問い合わせができるフリーダイヤルを完備しています。

お持ちの古銭が売却できるのかといった相談から、出張査定の依頼などもお電話で受け付けています。

ぜひご都合の良い時間にお問い合わせください。

なお、フリーダイヤルは携帯電話やスマートフォンからも通話料無料です。

余計な費用がかかることもありませんので、安心してご利用ください。

こんなコラムも読まれています

- 寛永通宝の古寛永銭は種類が豊富。買取価格はどれくらい?

- 元豊通宝は古銭買取で高く売れる?気になる買取相場と歴史的価値

- 文久永宝の価値と買取相場をご紹介!

- 宝永通宝や寛永通宝を高く売るための方法は?名前の意味や特徴、価値についても紹介!

- 明治通宝の価値を種類別に解説!買取相場はどのくらい?

- 箱館通宝の特徴と賢く買い取ってもらえる方法を紹介します!

- 【古銭買取】1銭の価値はいくらくらい?高く買い取ってもらえる種類や特徴を解説

- 古銭の買取相場は?古銭の価値を高く保つ方法と買取業者の選び方

- 旧硬貨(昔の硬貨)って価値はあるの?種類や買い取りに出す前のポイントも解説!

- 昔のお金の買取価格は?銀行交換よりも古銭買取がおすすめ!