1銭の価値は現在だといくら?1銭硬貨の種類と査定での価値を解説します

- 一銭硬貨を持っています。いくらになりますか?

- 保存状態や発行年代により買取価格が変わりますので一度拝見いたします。お電話・メールよりお問合せ下さい。

- 祖父から一銭硬貨が含まれる古銭のコレクションを譲り受けました。価値ってありますか?

家の掃除をしていたら、1銭硬貨などの古い硬貨が出てきたことはありませんか?

円未満の単位の硬貨は現在では使用できませんが、これらの中にはコレクターからの需要があり、場合によっては古銭として高い価格で買取してもらえるケースがあります。

今回は近代貨幣である1銭硬貨について、概要や種類に加え、買取相場はどんな要素で決まるのか、高く売れやすい1銭硬貨の種類や特徴などについてご紹介します。

※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。

目次

1銭とは大日本帝国時代の貨幣単位

大日本帝国時代の1871年に制定された新貨条例により「円」「銭」「厘」という新しい貨幣の単位が導入されました。

1銭は1円の100分の1を表す単位と定められ、1円未満の計算単位として戦前までは一般的に使用されていました。

ところが日本は戦後激しいインフレに見舞われ、1銭の使用価値は事実上失われてしまいます。

それを受けて1953年に1円以下の単位の「銭」と「里」が廃止され、「円」のみが使われるようになりました。

古い円の貨幣は現在も使えますが、銭はお店で使うことも銀行で交換してもらうこともできません。

1銭硬貨などの銭単位の貨幣は現在は流通していませんが、希少性や歴史的価値があるとして中古市場においては需要があります。

明治時代以降の1銭の価値はいくらだったのか?

1銭が発行されていた明治時代と現在とでは物価が異なるので、1銭の価値も異なります。

1988年に施行された「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」の第2条第2項によると、銭は円の100分の1と定められています。

つまり、1銭=0.01円です。

日本銀行調査統計局の企業物価指数(企業間で取引される財の価格変動を測定するための指標)によると、1901年が0.469であるのに対して2020年の企業物価指数は675.7です。

このことから現在の物価指数は明治時代の約1,440倍であることがわかります。

明治時代では1円に1,440円、1銭に14.4円の価値があったということです。

お金の価値は何を基準に考えるかで大きく変わります。

1銭の価値を給料で考えると、明治時代の小学校教員は初任給が8〜9円程度だったとされています。

現在の初任給が20万円ほどと考えると、当時の1円には約2.5万円が、1銭には約250円の価値があったということです。

1904年頃はうどんとそばの料金が2銭、米1升(約1.5kg)が13銭3厘ほどでした。

うどんとそばを基準にすれば1銭は数百円程度、米を基準にすれば1銭は数十円程度の価値だったとも考えられます。

1銭の種類と価値について

1銭硬貨は1873年〜1945年までに8種類が発行されました。

ここでは発行された8種類の1銭硬貨を製造年代が古い順にご紹介します。

・竜一銭銅貨

・稲一銭青銅貨

・桐一銭青銅貨

・カラス一銭黄銅貨

・カラス一銭アルミ硬貨

・富士一銭アルミ硬貨

・一銭錫貨

・一銭陶貨

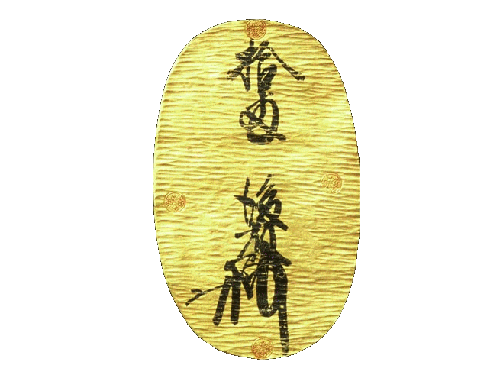

竜1銭銅貨

竜1銭銅貨は1873年〜1888年に発行されていました。

竜の絵柄があしらわれているのが特徴です。

1877年の竜1銭銅貨までは竜のうろこが「角ウロコ」、1880年以降の竜1銭銅貨は「波ウロコ」になっています。

また、直径27.87ミリです。

中古市場で価値が高くなりやすい竜1銭銅貨は、初めて発行された1873年と1881年です。

特に「大四」と呼ばれる1881年に発行された銅銭は高値で売れる可能性があります。

稲1銭青銅貨

稲1銭青銅貨は、1898年〜1915年に2度にわたって発行されました。

1898年〜1902年製、1913年〜1915年製の稲1銭青銅貨があります。

稲1銭青銅貨は表には「一銭」の文字と稲穂が、裏には旭日が描かれています。

直径は27.87ミリです。

中古市場で価値が上がりやすい稲1銭青銅貨は1900年と1902年の2種類です。

1901年の1銭の価値を現在に換算すると14.9円です。

当時、井村屋のあんパン1個の価格が1銭で販売されていたそうです。

桐1銭青銅貨

桐1銭青銅貨は1916年〜1938年まで3度にわたって発行されました。

1916年〜1924年製、1927年製、1929年〜1938年製の桐1銭青銅貨があります。

桐1銭青銅貨は表は「一銭」の文字と唐草模様が、裏は桐の図柄が採用されています。

直径は23.03ミリです。

発行年代によって流通枚数が異なります。

最も多く発行された年代は1922年で2億5,000万枚以上で、その他の桐1銭青銅貨で2億枚を超えた年代は1919年、1921年、1935年です。

一方で発行枚数が最も少ないのは1929年の300万枚、1930年の500万枚です。

流通枚数が少ないと入手が難しくなるので、中古市場では発行枚数の少ない1929年と1930年銘の価値が上がりやすい傾向にあります。

1913年の1銭の価値を現在に換算すると10.8円です。

当時の物価はタクシーの初乗り料金が1917年で60銭程度、米1升が1916年で13銭8厘程度だったようです。

カラス1銭黄銅貨

カラス1銭黄銅貨は1938年のみ発行されました。

表には海の波、桐、八稜鏡の図柄が、裏にはヤタガラスと瑞雲の図柄が描かれています。

直径は23.03ミリで、素材は銅に亜鉛を加えた黄銅でできています。

発行期間が1938年のみでしたが流通枚数が多いため、希少価値は低くなりやすいです。

昭和時代の1銭の価値を現在に換算すると6.36円です。

1937年はガソリン1リットルで15銭程度、食パン1斤が17銭程度で販売されていたそうです。

カラス1銭アルミ貨

カラス1銭アルミ貨は1938年〜1940年に発行されました。

戦局の悪化により銅や亜鉛が軍用に供出されたことからアルミが使われています。

図柄はカラス1銭黄銅貨と同じで、素材を黄銅貨からアルミに変えています。

表には海の波、桐、八稜鏡が、裏にはヤタガラスと瑞雲が描かれています。

直径は17.60ミリです。

カラス1銭アルミ貨の1940年銘は、昭和四十年の「四」の「囗(くにがまえ)」の中が「ル」に見える「ル四」と、角張って見える「角四」の2種類あります。

中古市場では「ル四」の方が高くなりやすいです。

富士1銭アルミ貨

富士1銭アルミ貨は1941年〜1943年に発行されました。

表には富士山の絵柄と「一銭」の文字が、裏には「一」の文字が描かれています。

直径は16.00ミリです。

1943年製は0.65gと0.55gの重さが異なる2種類の硬貨が発行されています。

中古市場では、他の年代に発行された富士1銭アルミ貨よりも0.55gの方が価値が高くなりやすいです。

1941年は太平洋戦争が勃発した年です。

物価はそば1杯が16銭、米1升が47銭程度で販売されていました。

1銭錫貨

1銭錫貨は1944年〜1945年に発行されました。

市場に流通していた1銭硬貨の中では最後に製造されていました。

貨幣の材料であった銅や亜鉛が価格が高騰して不足するようになり、さらにアルミニウムも枯渇していたので、大日本帝国占領下にあった東南アジアで豊富に産出する錫(すず)を使っていました。

1銭錫貨は表には菊花紋章と唐草模様が、裏には「大日本」の文字が刻まれています。

直径は15.00ミリです。

1銭陶貨

1銭陶貨は発行する前に終戦を迎えたため流通せず、その多くが粉砕されてしまいました。

第二次世界大戦末期、東南アジアから本土への輸送が困難になって錫が貨幣に使えなくなり、粘土で製造することにしました。

佐賀県有田町、瀬戸、京都などの陶器工房で製造し、1銭陶貨には三間板粘土、泉山石、赤目粘土など複数の産地の土や石が配合されています。

絵柄は表には富士山、裏に桜の花が描かれ、複数のバリエーションがあります。

直径は15.00ミリです。

1円陶貨は未発行で希少性の高い硬貨として中古市場でコレクターたちに取引されています。

1銭の買取相場はどのように決まる?

中古市場では1銭硬貨の買取相場はどのように決まるのでしょうか。

1銭硬貨の買取相場を大きく左右する要素は種類や発行年代、保存状態などがあります。

1銭硬貨のうち最も古い竜1銭銅貨は発行枚数が少なく、保存状態の良いなどの条件があれば買取相場は高くなりやすいです。

また、1銭硬貨には製造上の何らかの間違いによって市場に流通してしまったエラー硬貨があります。

通常は出回らないので希少価値が非常に高く、中古市場で高値で取引されやすいです。

査定金額が高くなりやすい1銭硬貨の特徴

1銭硬貨は種類、発行年代、状態などによって高い価値がつく場合があります。

ここでは査定金額が高くなりやすい1銭硬貨の特徴をご紹介します。

・発行枚数が少ない

・硬貨の状態が良い

発行年代が古い・発行枚数が少ない

1銭硬貨のみならず発行年代が古い硬貨はコレクター需要が見込めるので、中古市場で価値が高くなりやすいです。

発行年代が古い1銭硬貨は1873年の竜1銭銅貨で、発行枚数が少ない1銭硬貨は1990年と1902年の稲1銭青銅貨、1929年と1930年の桐1銭青銅貨です。

これらはきれいな状態で残っていたら高値で売れる可能性があります。

硬貨の状態が良い

古銭の査定では、硬貨の状態がきれいだと高く売れやすいです。

買取業者は古銭を状態別に未使用品・美品・並品とランク分けして、状態が良い1銭硬貨を中古市場で需要があると評価して高く買い取ります。

少しでもお得に売るなら査定前に1銭硬貨をクロスで汚れを拭き取って、ホコリが入らないようにケースにしまっておきましょう。

青銅と黄銅は水滴や皮脂汚れに弱く、ついてしまうとサビの原因になりえます。

1銭硬貨だけではなく古い硬貨は日光や湿気によって変色や変質してしまう場合があるので、日陰で気温が低めの場所に保管することをおすすめします。

1銭硬貨を少しでも高く売るポイント

古銭をコレクションしているのであれば1銭硬貨もお持ちでしょう。

中古市場で価値が見込める1銭硬貨をお持ちなら、納得のいく金額で売りたいですよね。

ここではお持ちの古銭を少しでも高く売るためのポイントをご紹介します。

古銭のコレクションをまとめて売る

何冊も古銭専用のアルバムをコレクションしている場合は、査定に出す際に1冊ずつよりもまとめて出すと査定金額が上がりやすくなります。

古銭の買取実績が豊富な査定士ならコレクター需要の高い1銭硬貨を見極められます。

コレクションが多いからといって査定前に整理する必要はありません。

アルバムを箱に入れて保管している場合はぜひそのまま査定にお出しください。

劣化しないうちに査定に出す

査定では状態が1銭硬貨は査定金額が上がりやすいです。

汚れが酷くなるほどコレクション価値を評価されなくなって、査定金額が下がる傾向にあります。

1銭硬貨の汚れを拭き取り、購入したときについてくる付属品をそろえて、なるべく早く売却することをおすすめします。

古銭に詳しい買取業者で売る

1銭硬貨は古銭の買取実績が豊富な業者に売ることをおすすめします。

古銭の買取実績が豊富な業者であれば、古銭に詳しい熟練の査定士がそろっています。

そのため、査定士なら中古市場で価値のつきやすい1銭硬貨を見極めて、価値に見合った査定金額を提示できます。

買取実績は業者の公式サイトに掲載されているので、査定に出す前に確認しておくと安心です。

1銭硬貨の買取なら古銭の買取実績豊富なバイセルへ

1銭硬貨をはじめとした古銭の買取ならバイセルにお任せください。

バイセルは古銭を中心とした買取サービスで全国のお客様からご指名いただき、古銭の豊富な買取実績を積み上げてきました。

高い専門知識と査定経験を持った査定士が、お持ちの1銭硬貨に納得のいく査定金額を提示します。

古銭のコレクションが多い場合は出張買取を利用すれば自宅で査定できます。

買取実績は下記の記事からご覧ください。

より詳しい情報を知りたい方はこちら

古銭買取をもっと見る

こんなコラムも読まれています

- 旧100円玉で価値のある年号はある?古い100円硬貨の古銭買取について徹底解説!

- 古銭買取で10銭はいくらになる?10銭硬貨や札の種類と買取価格について

- 10円玉や10円札や10円金貨の古銭買取について詳しく知ろう!

- 1円札の価値と古銭買取相場!高価買取をしてもらうコツも紹介!

- 50銭の買取価格はどのくらい?古銭買取の相場

- 古銭買取で価値が高い5円硬貨の種類を解説!レアな5円玉とは

- 古銭買取で価値のある50円硬貨の種類とは?レアなエラーコインも紹介!

- 昭和のお金の価値はどのくらい?発行の歴史と併せて解説!

- 旧硬貨(昔の硬貨)って価値はあるの?種類や買い取りに出す前のポイントも解説!

- 昔のお金の買取価格は?銀行交換よりも古銭買取がおすすめ!