掛け軸にはどんな種類があるの?掛け軸の選び方と図柄の意味まとめ

床の間に掛け軸を飾りたいけど、種類が非常に多く、何を基準に選べば良いか分からないという方もいるでしょう。

掛け軸は好きな図柄を掛けて楽しんだり、華やかな雰囲気でお客様をおもてなしするという意味では絵画と同じです。

ただし、飾る目的や場所によって、それに合わせた種類や形式、絵柄を選んだほうが良い場合もあります。

本記事では、掛け軸の部位の名称から形式、種類、そして飾る時期・場所に合わせた選び方を解説します。

掛け軸を飾りたい方、選び方に迷っている方は、ぜひ参考にご覧ください。

※本記事の内容は、必ずしも買取価格を保証するものではございません。予めご了承下さい。

掛け軸とは

掛け軸は、その昔中国から日本に伝わってきました。

当時は飾って楽しむものではなく、掛けて拝むものとして使用されていました。

昔の掛け軸は仏様が描かれたものが多かったのですが、次第に季節の花や鳥を描いた美しい水墨画の掛け軸などが普及していきます。

今では、掛け軸は季節を表し部屋を彩るための装飾品として親しまれています。

掛け軸には、部屋のコンセプトや飾る人の思い・心得などが込められており、お客様をおもてなしするという意味を込めて客間を装飾しています。

掛け軸の部位の名前

掛け軸は、さまざまな部材によって構成されています。

また、この部材は表装(仕立て方)によって異なります。

掛け軸の部位の名前を解説しますので、これから掛け軸を飾る方は、知っておけば購入の際に役立つことでしょう。

軸紐

軸紐(じくひも)とは、掛軸を引っ掛けるための紐で「掛緒」とも言います。

紐を床の間のフックに引っかけて掛け軸を吊るします。

軸紐にさらに巻緒と呼ばれる紐を付ければ、保管する際に巻いた掛け軸を巻緒で結んでしまうことができます。

本紙

本紙は、掛け軸本体の書画が書かれている紙のことです。

本紙の形が縦長なら「竪物」、横長なら「横物」と呼ばれています。

なお、掛け軸に用いる素材は絹、絖(ぬめ)、紙があります。

一文字

一文字は、掛け軸の本紙の上と下に貼ってある幅の狭い裂(きれ)のことです。

本紙との取り合わせで最も重要な部分であり、生地には金襴(きんらん)が使われることが多いです。

また、上の一文字は下の倍の幅があります。

中廻し

中廻し(ちゅうまわし)は、掛け軸の本紙や一文字を囲む上下の部分を指します。

掛け軸全体の印象を大きく左右する部分でもあり、四季に合わせた色合いや作品のイメージに合わせた柄が選ばれます。

天地

天地(てんち)とは、中廻しのさらに上下に付いている裂地(きれじ)部分です。

上側を「天」、下側を「地」と言います。

耳

耳は、掛軸の側面の余白です。

裂地のほつれを防いだり掛け軸の強度を保つために存在します。

風帯

風帯(ふうたい)は、掛け軸の天の部分に下げた2本の細い帯のことです。

中国では「払燕(きょうえん)」と呼ばれており、帯が揺れることで燕(つばめ)を追い払い、掛け軸を汚れから守る役割をしていました。

鐶

鐶(かん)は、掛緒を留めるための金具です。

丸く曲げた釘先を輪にして止めた「江戸鐶」と、曲げた釘をそのまま伸ばして2本にした「足摺鐶」の2種類があります。

啄木

啄木(たくぼく)とは、掛け軸の上部にある掛緒と巻緒を表す名称です。

掛緒と巻緒に使われている糸の色はまだら模様で、この模様がキツツキのついた跡に似ていることから、啄木と呼ばれるようになりました。

軸棒

軸棒(じくぼう)は、掛け軸の一番下についている棒で、掛け軸を巻いたときに芯となる部分です。

掛け軸に仕立てられた状態だと、天地の裂地と裏の和紙とで巻き込まれて見えないようになっています。

軸先

軸先(じくさき)とは、軸棒の先端に付いている取っ手です。

象牙や陶器、水晶、竹などの素材が用いられます。

掛け軸を収納する際には、軸先を持って巻きます。

軸先ではない部分を持って巻いてしまうと、他の部位に力が加わってしまい、掛け軸を消耗させる原因になります。

掛け軸の形式(表装)

掛け軸は作品の種類に合わせて仕立ての形式が変わり、その形式のことを「表装(ひょうそう)」といいます。

表装の技術は屏風、巻物、画帖などにも用いられ、作品の題材や本紙の大きさによって仕立て方が異なります。

掛け軸の主な表装には、日本独自に作られた「大和表装」と、中国から伝来した「文人表装」があります。

ここでは表装の種類を簡単にご紹介します。

大和表装

掛け軸の形式として最も多く用いられる「大和表装」は、真・行・草の3つで構成されます。

真は「楷書」、行は「行書」、草は「草書」を表しており、「真」に行くほど格が高くなります。

真・行・草のそれぞれの特徴を解説します。

真

真は、仏画や礼拝用の書画に用いられることの多い形式で、希少な作品などにもこの表装が使用されます。

大和表装の中で最も格式の高い表装といわれており、「真の真」「真の行」「真の草」の3つに分けられます。

これらは、一文字と一文字廻しの有無で格式が変わります。

最も格上である「真の真」には一文字廻しに筋廻しが二重に施されており、そこから一文字廻しをなくしたものが「真の行」、さらにそこから一文字をなくしたものが「真の草」となります。

行

行は、大和表装の中で一般的な表装です。

「三段表装」とも呼ばれ、花鳥画や山水画など、仏具以外ならどんな作品にも使用できます。

また、「行の真」が最も格式が高く、「行の行」「行の草」と続きます。

「行の真」は、神社や神宮に使用されることが多く、「行の草」はあまり見かけることがありません。

草

草は、通称「茶掛け」と呼ばれる表装で、茶道の席で茶人や禅僧が書いた書や画に用いられます。

柱が非常に狭いことが特徴です。

過美を避ける形式であることから一文字が本紙を廻る形式はなく、「草の行」と「草の草」の2種類のみです。

文人表装

「文人表装」は、中国王朝時代に流行した表装形式です。

江戸時代には多くの文人画風の絵画が描かれていたため、それに伴って文人表装も流行しました。

基本的に大和表装には中廻し・外廻しがありますが、文人表装は外廻しのみで仕立てられるのが大きな違いです。

文人表装は書と絵の両方に用いられますが、特に漢文や漢詩、南画などには「丸表装」と「明朝表装」が用いられます。

丸表装とは、同じ裂地を全体にぐるりと廻した最もポピュラーな様式で、比較的安価で手に入ります。

明朝表装も一緒で、同じ烈地で全体をぐるっと廻し、「明朝」という細い縁で両サイドを囲ったものです。

掛け軸の種類

掛け軸は、飾る場所や時期、用途によって、それに合った種類を選びます。

大きく分けて「床掛け用」と「仏壇用」の2種類があり、それぞれ絵柄やサイズなどが異なります。

また、いずれも紐で引っかける固定型とテーブルなどに置ける置き型があります。

部屋のインテリアにも馴染むようにモダンな仏壇もあるので、伝統的な固定型の掛け軸ではなく、アクリルガラスで守られた置き型の掛け軸を選ぶ人も増えているようです。

それでは、飾る場所や時期、用途に合わせた掛け軸の種類と特徴をご紹介します。

床掛け用

床の間に掛ける掛け軸のことを、「床掛け」といいます。

掛け軸のサイズは、床の間のサイズに合わせて選ぶのが一般的です。

最も標準的なサイズは「尺五」といわれるサイズで、横幅が54.5cm、縦が190cmのものです。

それよりも少し幅が小さいものが「尺三」、広いものを「尺八」と言われています。

掛け軸の幅は、床の間の横幅の3分の1が美しいと言われているので、ご自宅の床の間のサイズに合わせて決めましょう。

季節の掛け軸

掛け軸に描かれた図柄によって季節感を楽しむことができます。

実際の季節よりも早めに飾ることで、より四季折々が訪れる楽しさを感じることができます。

それぞれの季節の掛け軸について、掛ける時期や図柄をご紹介します。

●春「桃・梅・桜・鶯」

春物を掛ける時期は、1月〜4月頃が目安です。

最も早く咲く梅は、鶯とセットで描かれていることが多く、華やかな春の訪れを待ちわびるような図柄です。

また、日本の代表的な春の花である桜や、3月の桃の節句に合わせた桃の図柄も春らしく人気があります。

●夏「朝顔、紫陽花、川蝉、金魚、滝や清流」

夏物を掛ける時期は、4月〜8月のお盆前までが目安です。

涼しさを表現する花や鳥を中心に、青を基調として描かれているものが多いです。

川蝉は、大願成就の願いが込められた図柄で、夏の縁起物として人気があります。

また、浴衣の図柄によく利用される朝顔や金魚も、涼しげで夏らしい印象です。

●秋「栗、柿、紅葉、落ち葉、秋桜」

秋物を掛ける時期は、8月のお盆過ぎから11月頃までが目安です。

秋は朱色に染まる紅葉や山景色が好まれており、日本らしい美しさが1年を通して人気が高いです。

また、晩秋の風物詩として人気が高い掛け軸は、柿と小鳥の図柄です。

日本の一年で最も美しいと言われる秋の景色を掛け軸を通して楽しんでください。

●冬「水仙、椿、牡丹、菊、南天、紅白梅」

冬物を掛ける時期は、12月~2月頃の立春までが目安です。

南天は厄除けの意味もあり、人気の高い図柄です。

日本の厳しい冬でも見事に花を咲かせる梅は、大願成就につながると言われており縁起のいい図柄です。

年中掛けられる掛け軸

季節を選ばない図柄の掛け軸は、季節関係なく1年中掛けておけます。

定期的に掛け軸を掛け替えるのが面倒という方は、年中掛けておける普段掛けを持っておくと便利です。

特に用いられることの多い普段掛けの掛け軸の種類をご紹介します。

●縁起物(猛虎・龍など)

縁起の良いものとされている図柄をモチーフにした掛け軸は、季節に関係なく年中掛けておけます。

縁起物の図柄には、家内安全や魔除けの意味を持つ虎や、出世の意味を持つ龍などがあります。

●彩色山水

彩色山水の画もまた、普段掛けとして好まれる種類です。

最小限の色で美しい風景画が描かれているので、四季を選ばず年中掛けておけます。

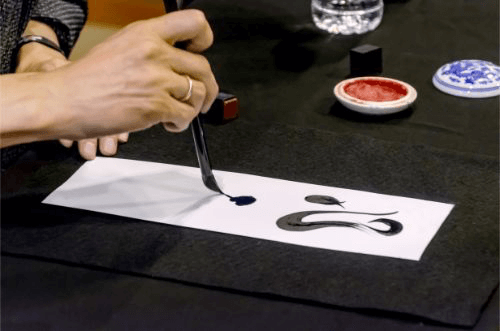

茶室で好まれる掛け軸

茶室に掛ける掛け軸で人気が高いのは「書」の掛け軸です。

茶室において、掛け軸は主人が客人をもてなす気持ちを表現したものです。

そのため、掛け軸に書かれた言葉は茶席で非常に重要な意味があります。

茶室に掛ける掛け軸の言葉として、一期一会、日々是々、不動心などが有名です。

仏壇用

仏壇用の掛け軸には、仏像を祀る役割があります。

仏壇の中央に「御本尊」と、その両脇に「脇掛(わきがけ)」の3本を安置します。

御本尊とは仏教系の各寺院や信徒の仏壇などで重要視される信仰対象です。

宗派には曹洞宗(そうとうしゅう)、天台宗(てんだい)、真言宗(しんごん)、日蓮宗、浄土宗、浄土真宗本願寺派などがあります。

仏壇に祀る御本尊は、仏像か掛け軸かのどちらでも構いません。

御本尊の対象が仏像の場合、その両脇に祀る祖師像を「脇侍(わきじ)」と呼びます。

御本尊と両脇掛の組み合わせも宗派ごとに異なるので、自分の宗派がどこなのかを確認しておきましょう。

仏壇用の掛け軸は、仏像と同じ役割を持っているので、祀る前には開眼供養を、処分の際には閉眼供養をしましょう。

また、仏壇内部の大きさに合わせて祀る掛け軸のサイズが変わるので、事前に採寸しておく必要があります。

まとめ

掛け軸は、掛ける場所と内容によってさまざまな表装があります。

掛け軸の基本的な知識を知っておけば、選ぶのもより楽しくなりますね。

ただし、お茶の席ではある程度のマナーがあるので、茶会の主人は掛け軸に配慮しておくべきでしょう。

わび茶の完成者・千利休が好んだ「茶掛表装」(簡素で質素な形式)なんていうものもあるくらいです。

また、仏具として使用される掛け軸も格式の高いものが多く、信仰によって表装形式がさまざまです。

ちなみに、掛け軸には横長サイズのものもあるので、「縦長のものを飾る場所がない」という場合には検討してみても良いかもしれませんね。

掛け軸をお茶の席や仏具として用いる際には、下調べをして場面にあった種類の掛け軸を掛けるようにしましょう。

より詳しい情報を知りたい方はこちら

骨董品買取をもっと見る